Das favelas e do Brasil rural a Gaza Como o militarismo e o greenwashing moldam as relações, a resistência e a solidariedade com a Palestina no Brasil

Topics

Os movimentos de solidariedade no Brasil há muito que apoiam a Palestina, mas os laços económicos e militares com Israel continuam a estreitar-se. Enquanto o Brasil se prepara para acolher a COP30, as campanhas populares expõem as ligações entre o militarismo israelita e a desigualdade interna, o agronegócio e a violência estatal. Este momento oferece uma oportunidade crucial para fortalecer os esforços de Boicote, Desinvestimento e Sanções (BDS).

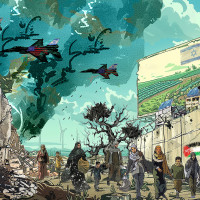

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Relações militares, econômicas e diplomáticas do Brasil com Israel

Desde meados do século XX, a relação entre Brasil e Israel combina alinhamento simbólico e cooperação pragmática. Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, então presidente da Assembleia Geral da ONU, desempenhou um papel central, tanto político quanto procedimental, no avanço do Plano de Partilha da Palestina (Resolução 181 da ONU). Relatos contemporâneos e reconstruções posteriores atribuem a Aranha o mérito de ter adiado a votação para consolidar uma maioria de dois terços a favor do plano e de ter feito intenso lobby junto às delegações, ações pelas quais foi publicamente homenageado em Israel nas décadas seguintes (JTA, 2017). Sua atuação na ONU marcou uma associação precoce entre a diplomacia brasileira e a legitimação internacional do Estado de Israel.

No início dos anos 1960, durante o governo do presidente João Goulart, as relações bilaterais foram cordiais, porém essencialmente utilitárias, moldadas menos por afinidades ideológicas do que por cálculos multilaterais e pelo interesse em cooperação técnica. A ditadura militar (1964-1985) inaugurou um alinhamento mais explícito nas áreas de segurança e tecnologia. Documentos de arquivo citados por investigações jornalísticas indicam laços estreitos entre Israel e a junta brasileira, incluindo vendas de armas, intercâmbio de conhecimento militar e uma cooperação nuclear inicial. Um acordo entre os dois países teria sido firmado em 10 de agosto de 1964, apenas quatro meses após o golpe, seguido por outros em 1966, 1967 e 1974 (Mack, 2018). Embora não haja evidências de envolvimento direto de Israel no golpe, esses registros apontam para um rápido alinhamento pós-1964, baseado em interesses comuns ligados à segurança e ao desenvolvimento de capacidades nucleares, em consonância com a busca da ditadura por tecnologias estratégicas. Esse alinhamento resultou em um padrão no qual o regime brasileiro aproveitou os laços científicos e de defesa com Israel enquanto aprofundava a parceria nuclear com a Alemanha Ocidental (1975) e mantinha um programa nuclear paralelo e sigiloso que perdurou até o início dos anos 1990 (Arms Control Association, 2006; World Nuclear Association, 2025).

No período democrático (a partir de 1985), o Brasil passou a alternar entre o apoio simbólico aos direitos palestinos, por meio do reconhecimento e da diplomacia, e a manutenção de laços pragmáticos com Israel em comércio, segurança e tecnologia. Uma perspectiva de longa duração revela, assim, uma dupla via: o papel fundador do Brasil na legitimação internacional do Estado de Israel em 1947 e, décadas depois, a cooperação pós-golpe que incorporou a expertise israelense à modernização autoritária do país.

Apesar desse panorama geral, as relações diplomáticas entre Brasil e Israel variaram significativamente conforme o governo no poder, sendo rebaixadas de forma mais efetiva apenas nos últimos anos. Na primeira década dos anos 2000, a América Latina como um todo passou por uma reconfiguração notável em sua política externa em relação à questão israelo-palestina. Essa mudança foi impulsionada pela ascensão de governos de esquerda e centro-esquerda na região, durante a chamada “onda rosa”, marcada pela reação ao Consenso de Washington (Lucena, 2022) e pela consolidação das relações políticas e econômicas Sul-Sul, com o surgimento dos BRICS e a “política externa ativa e assertiva” do Brasil. Esses desenvolvimentos buscaram maior autonomia em relação aos Estados Unidos e estimularam a diversificação das parcerias internacionais. Nesse contexto, o engajamento com a causa palestina tornou-se, para muitos governos latino-americanos, um instrumento estratégico de posicionamento internacional (Baeza, 2012).

Apesar da tendência geral de ampliação do apoio aos direitos palestinos, a maioria dos Estados latino-americanos – particularmente as maiores economias, como Brasil, Argentina e México – continuou a enquadrar suas posições em termos de equilíbrio. As manifestações de solidariedade à Palestina eram frequentemente acompanhadas por afirmações do direito de Israel à segurança, revelando uma estratégia dupla de reconhecimento simbólico e diplomacia pragmática (Baeza, 2012). Por exemplo, a onda de reconhecimentos do Estado da Palestina, entre dezembro de 2010 e março de 2011, que representou uma tendência regional rumo ao reconhecimento formal da soberania palestina, foi articulada em um discurso que enfatizava o “equilíbrio” e a promoção da “paz”, em vez de vir acompanhada de sanções abertas ou críticas diretas a Israel (Baeza, 2012).

O Brasil sob Lula foi um exemplo particularmente marcante dessa abordagem “equilibrada”. Como potência emergente com ambições de exercer influência global, durante seus dois primeiros mandatos (2003-2010) o país buscou projetar liderança diplomática no Oriente Médio, e o governo Lula demonstrou sensibilidade sem precedentes às preocupações palestinas, culminando no reconhecimento do Estado da Palestina em dezembro de 2010. No entanto, enquanto Venezuela e Bolívia optaram pelo confronto aberto e suspenderam as relações com Israel em 2009, o Brasil de Lula liderou a maioria dos países latino-americanos em uma política que combinava o avanço do reconhecimento palestino com a preservação dos laços bilaterais com Israel (Baeza, 2012).

Essa política foi interrompida durante a presidência de Jair Bolsonaro, quando o Brasil se alinhou abertamente com Israel: abriu um escritório comercial em Jerusalém em 2019, considerou transferir sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém (embora não tenha concretizado a mudança) e aderiu ao Israel Allies Caucus.5 Essa postura intensificou o alinhamento ideológico do Brasil com os evangélicos conservadores e as elites empresariais (Huberman, 2024).

No terceiro mandato de Lula, iniciado em 2023, o Brasil retomou sua política anterior. Durante a abertura da Assembleia Geral da ONU naquele ano, Lula destacou a importância de resolver “a questão palestina” e de reconhecer “um Estado palestino viável e independente”, mas o país manteve as relações diplomáticas com Israel e evitou reconhecê-lo como um regime de apartheid. Após o início do genocídio em outubro de 2023, no entanto, o governo Lula intensificou suas críticas às operações militares israelenses. Em fevereiro de 2024, na cúpula da União Africana em Adis Abeba, Lula comparou a conduta israelense em Gaza ao genocídio nazista. Israel respondeu declarando Lula persona non grata, e o Brasil imediatamente chamou de volta seu embaixador e rebaixou o nível de envolvimento diplomático, recusando-se a credenciar o embaixador israelense em Brasília até o presente momento (MercoPress, 2023). Desde o início do genocídio, as declarações oficiais enfatizam o apoio contínuo do Brasil à criação do Estado palestino e ao direito internacional, reforçando as críticas ao governo Netanyahu. Ao mesmo tempo, buscam dissociar o atual governo israelense do Estado de Israel, mantendo praticamente intactos os laços comerciais e militares.

É importante ressaltar que, apesar do genocídio, os laços econômicos entre o Brasil e Israel, com poucas exceções, continuaram a seguir o padrão estabelecido nas décadas anteriores. A partir do início dos anos 2000, os dois países aprofundaram suas relações econômicas. Em 2007, durante a presidência de Lula, o Brasil liderou, no âmbito do Mercosul,6 a assinatura de um acordo de livre comércio (FTA) com Israel. A exposição de motivos do decreto que aprovou o FTA afirma que, naquele ano, o intercâmbio comercial entre os dois países havia atingido 1 bilhão de reais (cerca de 200 milhões de dólares), um aumento de 30% em relação a 2006 (Brasil, Congresso Nacional, 2009). À época, os principais produtos exportados pelo Brasil para Israel eram carne, soja e aditivos para combustíveis, enquanto as principais importações eram “fertilizantes e agroquímicos” (Brasil, Congresso Nacional, 2009).

Os setores do agronegócio e do petróleo são os principais beneficiários das relações comerciais entre o Brasil e Israel. Os dados indicam que esses dois setores desempenham um papel central na manutenção dessas relações, independentemente de quem esteja no poder. Ao mesmo tempo, são responsáveis por numerosas violações de direitos humanos e ambientais que afetam populações do interior do país (Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil [AMDH], 2025). Além disso, ambos figuram entre os maiores apoiadores de políticos de extrema direita no Brasil.

O alinhamento entre o agronegócio, o setor petroleiro, políticos de extrema direita e Israel fica evidente em dados recentes que mostram que, entre 2019 e 2022 – período do governo Bolsonaro –, as exportações brasileiras para Israel nesses dois setores cresceram ano a ano, passando de 371 milhões para 1,8 bilhão de dólares (MDIC, s.d.). Em 2023, o valor caiu para cerca de 662 milhões de dólares,7 dos quais 21% correspondiam a petróleo bruto, 19% a carne bovina e 18% a soja (Nakamura, 2024). Ainda assim, mesmo após o retorno de Lula, as exportações de petróleo do Brasil para Israel em 2024 mantiveram o país entre seus maiores fornecedores (Lakhani e Niranjan, 2024), respondendo por 9% do petróleo bruto importado por Israel naquele ano, sem contar os produtos derivados.

No que diz respeito às importações israelenses para o Brasil, estas são dominadas por fertilizantes e tecnologia agrícola, sendo Israel um dos principais fornecedores desses produtos (Pligher, 2023). Em 2023, o Brasil importou cerca de 1,4 bilhão de dólares nessas categorias, dos quais 45% eram fertilizantes e 11% pesticidas, provenientes principalmente das empresas israelenses Haifa Group e Adama (Nakamura, 2024). Além dos agroquímicos, o Brasil também importa tecnologia agrícola israelense, como drones utilizados em sistemas de fertilização e irrigação. Essa tecnologia é fornecida sobretudo pela Haifa Group, Adama e Netafim.

É importante destacar o papel que essas e outras empresas de tecnologia agrícola desempenham no greenwashing israelense. O termo se refere ao uso estratégico de uma linguagem e retórica ambiental por parte de Israel para ocultar ou legitimar suas práticas de colonialismo, ocupação e expropriação (Who Profits Research Center, 2020). Na narrativa de greenwashing promovida por essas corporações, Israel é apresentado como líder global em sustentabilidade e inovação, enquanto os reais danos ecológicos e as violações sistemáticas de direitos humanos cometidas por essas empresas e pelo Estado israelense contra os palestinos e seu meio ambiente são deliberadamente ocultados (Who Profits Research Center, 2024). Em especial, o setor agroindustrial israelense propaga o mito sionista dos colonos que teriam “feito o deserto florescer”, vendendo suas tecnologias de irrigação e agricultura no deserto como soluções globais para as mudanças climáticas e a insegurança alimentar, ao mesmo tempo em que apaga o deslocamento histórico dos agricultores palestinos e a destruição ecológica provocada pela expansão dos assentamentos (Who Profits Research Center, 2020).

As empresas Adama e Netafim, mencionadas anteriormente, com suas exportações expressivas para o Brasil, estão entre as maiores corporações do agronegócio israelense e ocupam posição central nas estratégias de greenwashing do país. A Netafim, amplamente reconhecida por ser pioneira em tecnologias de irrigação por gotejamento, se apresenta como fornecedora de soluções para a escassez global de água e os desafios climáticos. Sua comunicação enfatiza eficiência, sustentabilidade e segurança alimentar, projetando uma imagem de responsabilidade ambiental. No entanto, suas operações na Palestina ocupada revelam uma contradição evidente: a Netafim fornece sistemas de irrigação para assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia. Ao promover suas tecnologias como inovações sustentáveis, a empresa mascara a realidade material da expropriação e da redistribuição dos recursos hídricos em detrimento das comunidades palestinas.

Assim, sua reputação global como inovadora ambiental funciona como um escudo contra o escrutínio de sua cumplicidade na expansão colonial (Who Profits Research Center, 2020). A Adama, uma das maiores produtoras mundiais de agroquímicos, está igualmente envolvida nas dinâmicas de greenwashing. A empresa promove seu portfólio de produtos de proteção de culturas, fertilizantes e sistemas de manejo de pragas como ferramentas de uma agricultura sustentável que aumentaria a produtividade e reduziria os danos ambientais. No entanto, suas atividades estão profundamente ligadas ao modelo mais amplo do agronegócio israelense, baseado na apropriação de terras, na monocultura intensiva e na marginalização das práticas agrícolas palestinas (Who Profits Research Center, 2020). Além disso, a Adama se beneficia da estratégia internacional de branding do Estado israelense, que apresenta o agronegócio do país como exemplo de “agricultura inteligente para o clima” exportável globalmente, um discurso que afeta especialmente as comunidades do Sul Global (GRAIN, 2022). Essa narrativa de sustentabilidade encobre os custos ecológicos do uso intensivo de produtos químicos, da degradação do solo e do desmantelamento de sistemas agrícolas locais.

Juntas, Netafim e Adama exemplificam como as corporações agrícolas israelenses utilizam a marca verde para naturalizar e legitimar estruturas de expropriação e expansão colonial. Sua reputação global como pioneiras da agricultura sustentável contribui para integrar Israel a agendas internacionais de desenvolvimento, estratégias de adaptação climática e programas de segurança alimentar, inclusive em espaços como a COP (GRAIN, 2022).

Outro exemplo amplamente conhecido de greenwashing israelense é a empresa estatal Mekorot, que exporta expertise em dessalinização e irrigação enquanto pratica o que tem sido descrito como um apartheid hídrico: o desvio de recursos hídricos palestinos para assentamentos israelenses, a restrição do acesso palestino à água potável e o uso da escassez de água como instrumento de controle político (PENGON - Rede de ONGs Ambientais Palestinas, 2021). Embora a Mekorot ainda não tenha conseguido entrar no mercado brasileiro, graças às campanhas de oposição a sua atuação (mencionadas adiante), a empresa mantém forte presença em outras partes da América Latina e na África (PENGON - Rede de ONGs Ambientais Palestinas, 2024).

A estratégia de branding de Israel não se limita ao greenwashing; ela também envolve – e de forma ainda mais proeminente – o setor militar-industrial. Embora não haja evidências de uso militar ou repressivo direto dessa tecnologia específica no Brasil, ela serve ao agronegócio nacional, que subjuga pequenos produtores, camponeses, comunidades tradicionais e povos indígenas por meio de desapropriação, contaminação por agrotóxicos e fertilizantes e até violência física e psicológica (Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil [AMDH], 2025). Além disso, a compra de produtos de uso dual, como drones, integra tecnologias militares israelenses à economia verde global, contribuindo para a normalização da indústria bélica de Israel. Por isso, é fundamental a imposição de um embargo total a Israel, e não apenas a equipamentos militares específicos.

Os laços do Brasil com o complexo militar-industrial israelense envolvem tanto importações e exportações quanto investimentos de empresas militares israelenses no setor de defesa brasileiro. No primeiro caso, o Brasil aumentou suas importações de armas de Israel entre 2010 e 2019, adquirindo jatos, drones, mísseis e sistemas de comando. Embora seja difícil encontrar dados completos sobre essas compras, números oficiais indicam que, em 2024, o Brasil gastou pelo menos 167 milhões de dólares em maquinário militar, armas e munições provenientes de Israel. O valor real é provavelmente muito maior, já que essas estatísticas não incluem compras realizadas por estados e municípios, muitos contratos são confidenciais e equipamentos de uso dual são registrados em outras categorias (Trading Economics, 2025). Mesmo assim, segundo esses dados, máquinas militares, reatores nucleares e caldeiras representaram a terceira maior categoria de importações do Brasil vindas de Israel, depois de agroquímicos e produtos plásticos.

Vale observar que o volume das importações militares-industriais israelenses teria sido ainda maior em 2024 não fosse a pressão popular contra esse comércio. Naquele ano, em meio ao genocídio e após o reconhecimento público do presidente Lula de que o genocídio estava em curso, o Exército Brasileiro iniciou negociações para um acordo entre 150 e 200 milhões de dólares para a compra de 36 obuses autopropulsados ATMOS da Elbit Systems, uma das principais – senão a principal – empresas israelenses produtoras e exportadoras de tecnologia militar (Azulay, 2024). Isso ocorreu apesar do acirramento das tensões políticas no Brasil em torno do tema, com a sociedade civil e aliados pressionando por um embargo e por sanções contra Israel. Ao final, a campanha contra a importação de armas israelenses ganhou espaço na grande mídia, e o governo recuou, cancelando o contrato proposto com a Elbit antes de sua assinatura no fim de 2024.

O comércio de armas entre o Brasil e Israel não é uma via de mão única: o Brasil também exporta para o setor militar israelense, produzindo insumos para as maiores indústrias do país, enquanto empresas brasileiras frequentemente mantêm vínculos financeiros e societários com companhias israelenses de armamentos. Um exemplo é a AEL Sistemas, fabricante militar sediada em Porto Alegre, no sul do Brasil, atualmente uma subsidiária da Elbit Systems (AEL Sistemas, 2025). A AEL produz equipamentos de defesa brasileiros com tecnologia israelense, apoiada pelo governo federal e por outras agências públicas, além de exportar peças militares para Israel (Brasil de Fato, 2023a). A Elbit consolidou sua presença no aparato militar brasileiro por meio de outra subsidiária conjunta, a Ares Aeroespacial e Defesa, localizada no estado do Rio de Janeiro (Ares, 2019), que desde 2017 fabrica estações de armas controladas remotamente para o Exército Brasileiro, utilizando tecnologia da Elbit (Azulay, 2024).

Outros segmentos da indústria brasileira também mantêm laços com o setor militar israelense. Em 2025, jornalistas e movimentos sociais denunciaram que o aço brasileiro estava sendo exportado para a Israeli Military Industries (IMI), empresa ligada à Elbit, para ser usado na fabricação de armamentos (The Intercept Brasil, 2025). Grupos de solidariedade divulgaram documentos de embarque indicando que cerca de 56 a 60 toneladas de barras de aço estavam programadas para sair do Porto de Santos com destino a Haifa no início de setembro de 2025, classificadas como insumos de “dupla utilização”, com potencial de incorporação na cadeia de suprimentos do complexo militar-industrial israelense (Chade, 2025). As denúncias motivaram protestos em Santos e no Rio de Janeiro, além de pedidos de intervenção administrativa para impedir o embarque, incluindo ações de sindicatos e veículos de imprensa na costa paulista. Jornalistas destacaram ainda que o aço figurava entre os dez principais produtos exportados pelo Brasil para Israel em 2024, tendência que continuou em 2025 (Sindipetro-LP, 2025).

Outra exportação relevante do Brasil para o setor militar israelense é o petróleo. Como mencionado anteriormente, uma investigação de 2024 revelou que o Brasil foi responsável por cerca de 9% do petróleo bruto fornecido a Israel entre outubro de 2023 e julho de 2024, incluindo cargueiros que zarparam após a decisão do Tribunal Internacional de Justiça sobre o genocídio, em fevereiro de 2024 (Lakhani e Niranjan, 2024). Durante o governo Bolsonaro (2019-2022), as exportações de petróleo para Israel aumentaram, atingindo o pico de 1,07 bilhão de dólares em 2022 (Trading Economics, 2025). Mesmo sob o governo Lula, os embarques continuaram em grande parte: segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), as exportações para Israel em 2024 cresceram 51% em relação a 2023. As principais empresas envolvidas são a Shell e a Petrobras, estatal brasileira (Forgerini, 2025).

Para as redes de solidariedade à Palestina e os movimentos sociais brasileiros, esses fluxos de petróleo se tornaram um ponto central de mobilização. As principais federações de trabalhadores do setor, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), emitiram declarações em maio de 2025 pedindo a suspensão das exportações de petróleo para Israel, diante de suas ações militares em Gaza. Essas mobilizações identificam o petróleo como um elo material entre os recursos brasileiros e a continuidade da guerra israelense, argumentando que esse comércio compromete os compromissos do Brasil com os direitos humanos e com seus princípios constitucionais de promoção da paz e da autodeterminação (FNP e FUP, 2025). A campanha uniu o movimento BDS, sindicatos e outros setores da sociedade civil. No entanto, até o momento da redação deste artigo (outubro de 2025), as exportações de petróleo bruto e derivados para Israel parecem ter diminuído significativamente. Ainda assim, há suspeitas de que exportações indiretas e trianguladas – operações de navio para navio com mudança de bandeira em países intermediários antes do destino final – continuem ocorrendo. Por isso, as demandas por um embargo oficial e por uma política comercial brasileira baseada em princípios permanecem (Opera Mundi, 2025).

A suspensão da compra dos obuses8 da Elbit (mencionada anteriormente) é um sinal de mudança recente na postura do governo em relação às importações de armas israelenses. Outro indício é o anúncio feito pelo chanceler, em agosto de 2025, de que o Brasil estuda a possibilidade de proibir a exportação de materiais militares para Israel. No entanto, até o momento, o governo brasileiro não revogou os principais acordos militares ou de agronegócio com Israel, nem se retirou de marcos relevantes como o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel. É importante observar, nesse contexto, que dos quatro acordos bilaterais assinados por Bolsonaro em 2021 – três deles voltados à cooperação militar, de segurança e de aviação –, um já entrou em vigor e três ainda aguardam aprovação pelo Senado brasileiro. O movimento BDS e seus parceiros têm exigido que o presidente cancele esses acordos, algo que está dentro de suas atribuições antes que o Congresso os submeta à votação (Blumer, 2024).

Diante da falta de ações concretas por parte do governo, a sociedade civil, tanto no Brasil quanto na Palestina, vem intensificando a pressão por uma ruptura nas relações entre os dois países (BADIL, 2024). A próxima seção analisa como a solidariedade à Palestina no Brasil se articula com as lutas sociais internas e como o movimento BDS se expandiu no país, culminando na ampla campanha atualmente em curso, que exige ações, e não apenas declarações.

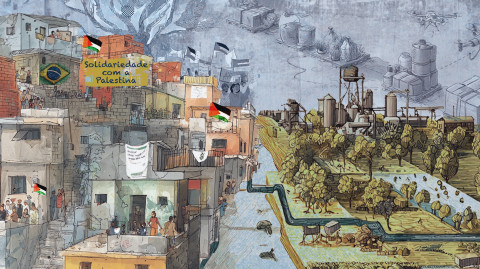

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Resistência e solidariedade: lutas conjuntas

No Brasil, o reconhecimento da luta palestina sempre esteve presente nos movimentos sociais, mas a solidariedade concreta surgiu a partir da identificação dos paralelos históricos entre o tratamento dado aos palestinos por Israel – enquanto Estado colonial de povoamento que impõe um sistema de apartheid não apenas de fato, mas também de direito – e o tratamento dispensado a populações negras, indígenas e outras comunidades marginalizadas. Movimentos negros brasileiros reconhecem como as táticas aplicadas contra o povo palestino são exportadas e adaptadas para o uso do aparato militar no Brasil contra jovens negros e periféricos, bem como contra povos indígenas (Almapreta, 2023). Ao contrário de Israel, o Brasil não é um Estado de apartheid legalmente instituído, mas carrega uma forte herança de violência colonial. Essa violência consolida a autoridade soberana por meio da eliminação ou neutralização de grupos percebidos como ameaças aos regimes de acumulação, às relações de propriedade e ao controle político existentes. Por exemplo, a população indígena Yanomami9 tem sofrido centenas de mortes relacionadas à mineração ilegal, enquanto comunidades negras enfrentam violência estatal sistêmica por meio do policiamento militarizado e da chamada “guerra às drogas”, como exemplificado pelos recentes assassinatos na região da Baixada Santista (Almapreta, 2023).

Os imperativos econômicos também alimentam essas dinâmicas de opressão em ambos os países. No Brasil, durante o governo Bolsonaro, a desregulamentação facilitou a extração ilegal em terras indígenas, especialmente na reserva Yanomami, e integrou o ouro extraído de forma ilícita aos mercados globais. Em Israel, a crise econômica pós-2008 intensificou as pressões pelo confisco de terras palestinas como resposta à crise doméstica do custo de vida. Ambos os casos demonstram como a expansão colonial e o genocídio servem não apenas a fins políticos, mas também econômicos (Huberman, 2024).

Nos dois contextos, embora com especificidades distintas, a violência estatal afeta desproporcionalmente populações racializadas e subalternas, cuja resistência é percebida como uma ameaça fundamental ao regime estatal de acumulação, às relações de propriedade e à soberania política. Essa dinâmica implica o exercício do “poder de eliminação”, manifestado por meio de assassinatos, expulsões, assimilação e confinamento. Tais estratégias buscam consolidar a soberania colonial sobre territórios expropriados e viabilizar a acumulação primitiva. Importa destacar que exploração e eliminação não são mutuamente exclusivas, mas sim modalidades intercambiáveis do poder colonial de povoamento, inscritas nas relações capitalistas (Huberman, 2024).

Muitos atores da sociedade civil brasileira – especialmente movimentos negros e de favelas – entendem que a militarização dos territórios no Brasil e na Palestina reflete regimes conectados de governança racializada, que operam a partir de lógicas compartilhadas de exceção, cerco e vigilância, ainda que em contextos históricos e jurídicos distintos. Nas favelas e periferias brasileiras, operações policiais-militares, vigilância baseada em dados e policiamento ambiental constituem uma infraestrutura de controle que normaliza a letalidade e suspende direitos. Nas áreas palestinas ocupadas, postos de controle, incursões e fronteiras equipadas com sensores reproduzem uma arquitetura paralela de restrição. O elo entre esses contextos é a circulação transnacional de doutrinas, tecnologias e redes de suprimento – drones, plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), policiamento preditivo e pacotes de “cidades inteligentes” – por meio das quais fornecedores e burocracias de segurança traduzem técnicas testadas em campo em um ambiente para a aplicação rotineira em outro. O resultado é um paradigma de “segurança e desenvolvimento” que se reforça mutuamente, tratando populações racializadas como ameaças governáveis e territórios como laboratórios de experimentação gerencial, ao mesmo tempo em que encobre as desigualdades estruturais subjacentes às narrativas de eficiência, modernização e gestão de riscos (Martins e Farias, 2024).

Os megaeventos realizados recentemente no Brasil, especialmente os Jogos Olímpicos do Rio de 2016, consolidaram a chamada militarização do cotidiano: regimes de segurança excepcionais, processos acelerados de contratação pública e infraestrutura de vigilância foram normalizados e, em seguida, reaproveitados para a governança rotineira de favelas e comunidades urbanas. Esse aparato de segurança impulsionado pelas Olimpíadas, que inclui patrulhas blindadas, centros de comando e controle, redes de câmeras e policiamento orientado por dados, redefiniu a noção de ordem pública como um estado permanente de exceção, legitimando a gestão contínua de territórios racializados enquanto zonas de “risco”. Essa aplicação doméstica de medidas extraordinárias reflete circuitos transnacionais de tecnologia e doutrina de segurança, alinhando a governança urbana brasileira a modelos desenvolvidos em outros contextos de ocupação e cercamento, e reforçando o tratamento de espaços vulneráveis como laboratórios de experimentação gerencial (PACS, 2017).

A intensificação dessas formas estruturais de opressão foi favorecida pela ascensão de governos de extrema direita tanto no Brasil quanto em Israel. Jair Bolsonaro, no Brasil, e Benjamin Netanyahu, em Israel, exemplificam formas de “fascismo periférico” que legitimam e ampliam a violência estatal, ultrapassando os limites do fundamentalismo religioso e das ideologias conservadoras. Esse fascismo periférico reforça o colonialismo interno, as estruturas de apartheid e o aprofundamento da acumulação primitiva sob imperativos neoliberais (Huberman, 2024).

É nesse contexto que o movimento de solidariedade à Palestina no Brasil vem crescendo de forma contínua desde meados dos anos 2000, fundamentado nos princípios do BDS, em alianças interseccionais e em uma crítica ao militarismo e ao greenwashing. O movimento BDS surgiu em 2005 como um chamado unificado de mais de 170 organizações da sociedade civil palestina, exigindo o fim da ocupação e da colonização, plena igualdade para os palestinos, o desmantelamento do sistema de apartheid israelense e o respeito ao direito de retorno dos refugiados (Movimento BDS, 2005). No Brasil e na América Latina, o BDS ganhou força por meio da atuação de sindicatos, associações estudantis e acadêmicas, além de grupos das favelas e do campo, que traduziram a plataforma global do movimento em campanhas locais, pressão sobre instituições públicas, boicotes culturais e políticas de compras éticas, situando a causa palestina dentro de lutas mais amplas contra o racismo, a militarização, o agronegócio e o extrativismo (Misleh, 2016).

Em 2006, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) aprovou uma moção formal de apoio ao apelo global da sociedade civil palestina pelo BDS (ANDES-SN, 2025). No mesmo ano, em fevereiro, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), maior confederação sindical da América Latina, publicou uma declaração rejeitando a proposta de acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel, após um chamado do BDS que argumentava que a adesão ao acordo tornaria o Brasil cúmplice do apartheid israelense (Badil, 2007).

Em 2010, foi criado formalmente no Brasil o primeiro grupo do movimento BDS, com foco na resistência à militarização e na campanha contra a empresa Elbit Systems. O grupo aprofundou as alianças entre a solidariedade à Palestina e os movimentos das favelas e dos quilombos urbanos.10 Paralelamente, os eventos do Julho Negro,11 realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, conectaram a violência estatal nas periferias brasileiras, na forma de policiamento racista e injustiça habitacional, à ocupação militarizada de Israel na Palestina. Em 2014, o movimento BDS no Brasil obteve uma importante vitória ao impedir a proposta de expansão do empreendimento da Elbit em Porto Alegre (CartaCapital, 2019).

As primeiras ações do BDS voltadas ao setor agrícola e ambiental concentraram-se em resistir às tentativas da Mekorot de ingressar no mercado brasileiro (mencionadas anteriormente). Em 2009, a CUT liderou uma campanha contra um acordo entre a Mekorot e a distribuidora pública de água de São Paulo, envolvendo tanto trabalhadores da empresa estatal quanto pequenos produtores agrícolas da região (CUT, 2009). Alguns anos depois, em 2014, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) uniram esforços para impedir a celebração de um acordo entre a Mekorot e o governo da Bahia (CartaCapital, 2019). Mais recentemente, a liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) passou a vincular publicamente as pautas da reforma agrária e da luta anti-extrativista à solidariedade com a Palestina, entendendo ambas como expressões de resistência contra a apropriação capitalista e o militarismo. Um estudo da International Viewpoint (2024) sobre o MST enfatiza como o movimento enquadra essa solidariedade dentro de uma resistência anticolonial global mais ampla.

Priorizando o trabalho em coalizão, os grupos BDS brasileiros frequentemente colaboram com partidos de esquerda. Um exemplo é a cooperação com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que aprovou em 2018 uma resolução reafirmando seu apoio ao BDS e defendendo um embargo às exportações militares israelenses para o Brasil, estabelecendo uma conexão explícita entre as tecnologias israelenses e os mecanismos de repressão doméstica (PSOL, 2018).

Em 2019, quatorze anos após o surgimento do movimento BDS, a imprensa brasileira destacou seus impactos cumulativos e suas “vitórias” mais visíveis, que contribuíram para consolidar as táticas do movimento – como o desinvestimento corporativo, os boicotes culturais e os debates públicos sobre comércio e cooperação militar –, ao mesmo tempo em que registrou ciclos de reação contrária (de ordem legal, diplomática e reputacional) voltados a restringir a atuação do BDS (CartaCapital, 2019). Essa dinâmica evidencia o duplo caráter do movimento: ao mesmo tempo um projeto estruturado, fundamentado no direito internacional e nos princípios antirracistas, e um repertório estratégico voltado à responsabilização institucional mais do que individual, que busca deslocar custos e incentivos entre mercados, universidades, circuitos culturais e políticas de compras públicas (Misleh, 2016; CartaCapital, 2019).

Os protestos populares do Julho Negro em São Paulo e no Rio de Janeiro, mencionados anteriormente, juntamente com outras mobilizações semelhantes, também alcançaram um avanço simbólico, mas significativo, ao estabelecer uma conexão direta entre os sistemas de armas de Israel e o policiamento militarizado das favelas brasileiras. Ao reformular a solidariedade com a Palestina como inseparável das lutas por justiça racial, desmilitarização e proteção ambiental no próprio território, esses movimentos ampliam sua base e articulam a solidariedade global às demandas locais (Martins, 2021).

Apesar desses avanços do movimento BDS, antes do início do genocídio perpetrado por Israel em Gaza em 2023, os reveses persistiam: o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel continuava em vigor, garantindo a Israel status comercial preferencial, enquanto o agronegócio e as exportações de petróleo do Brasil seguiam minando as mensagens de boicote. Além disso, a inércia governamental e as pressões políticas mantiveram paralisadas medidas legislativas ou executivas mais amplas sobre o tema, refletindo os limites das vitórias populares diante de interesses econômicos e diplomáticos profundamente enraizados.

Então veio o genocídio de Israel em Gaza. Entre 2023 e 2025, enquanto o massacre era transmitido ao vivo diariamente, a visibilidade do movimento BDS no Brasil aumentou substancialmente. Nesse contexto, o movimento obteve vitórias concretas resultantes de uma série de mobilizações e campanhas. Como mencionado anteriormente, em 2024 o maior contrato militar com a Elbit Systems proposto em anos – referente à compra planejada de obuses no valor de US$ 150 a 200 milhões – foi suspenso. Além disso, uma feira conjunta de inovação na Universidade Federal do Ceará (UFC), que pretendia exibir parcerias com instituições israelenses nas áreas de gestão hídrica e segurança alimentar, foi cancelada no mesmo ano (Gazeta do Povo, 2024). Já em 2025, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciaram o cancelamento de acordos com universidades israelenses (Folha de S. Paulo, 2025b).

Essas conquistas ocorreram em meio a uma mudança perceptível na opinião pública, confirmada por diversas pesquisas. Em junho de 2025, mais de 15 mil pessoas, entre elas figuras de destaque das artes, da música e da política, como Chico Buarque, Ney Matogrosso e Francisco Rezek, assinaram uma petição exigindo sanções concretas contra Israel, incluindo um embargo militar total e o fim do acordo de livre comércio (Folha de S.Paulo, 2025a). Em agosto do mesmo ano, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, anunciou pela primeira vez que o Brasil estava avaliando a adoção de medidas econômicas específicas contra Israel, como a reavaliação do acordo de livre comércio e das exportações de armas.

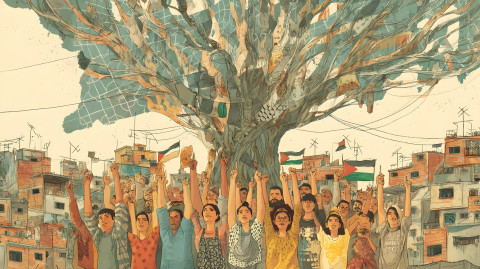

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

A contraofensiva e os principais desafios

Apesar das conquistas mencionadas acima, a resistência política e as barreiras estruturais continuam a limitar o avanço do BDS no Brasil e da solidariedade com a Palestina como um todo. Entre esses obstáculos estão as redes de lobby sionistas, a inércia governamental, a repressão jurídica e o enquadramento ideológico de Israel como um parceiro benigno em inovação.

Duas das principais organizações de lobby sionistas ativas no Brasil são a Israel Allies Foundation (IAF) e a Confederação Israelita do Brasil (CONIB). A IAF mantém um grupo voltado ao Brasil composto por parlamentares alinhados a blocos evangélicos e conservadores, que atuam para neutralizar a mobilização pró-Palestina no país. Esses legisladores se opõem a moções ligadas ao BDS e promovem o estreitamento das relações com Israel em fóruns legislativos (Israeli National News, 2023). Por sua vez, a CONIB opera como mediadora central entre instituições comunitárias e atores estatais, defendendo o soft power israelense e contestando discursos críticos, sobretudo na imprensa e na academia.

Além de recorrerem a ameaças legais e estratégias de lawfare, redes pró-Israel como a IAF e a CONIB procuram enquadrar críticas a Israel como discurso de ódio, alegando que as críticas à política israelense muitas vezes escondem intenções antissemitas – uma estratégia usada para deslegitimar ativistas. De acordo com a legislação brasileira, o antissemitismo é considerado uma forma de racismo e constitui crime, mas o termo não possui definição oficial. Grupos sionistas pressionam por uma interpretação ampla do conceito, de modo que possa ser utilizada para reprimir o ativismo de solidariedade à Palestina. Um deputado de direita chegou a apresentar um projeto de lei que imporia a adoção da definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), conhecida por ser usada como instrumento de censura a críticas ao regime israelense. Contudo, judeus antissionistas, como os do grupo Vozes Judaicas por Libertação (VJL), se opuseram à iniciativa, e o governo federal acabou se retirando definitivamente da IHRA, da qual era membro observador desde 2021 (Folha de S.Paulo, 2025b).

Desde o início do genocídio, o presidente Lula tem adotado uma retórica diplomática firme – incluindo a retirada do embaixador brasileiro em Israel e o rebaixamento do status diplomático do país –, e o Ministério das Relações Exteriores anunciou que algumas medidas contra Israel estão sob análise. No entanto, as mudanças de política permanecem limitadas até o momento. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e Israel continua em vigor, e órgãos governamentais não reverteram compromissos militares ou comerciais significativos. Paralelamente, estados e municípios seguem comprando equipamentos israelenses. E, embora a suspensão do fornecimento direto de petróleo a Israel em 2025 tenha representado uma vitória importante, um embargo formal não foi implementado, e os embarques indiretos continuam ocorrendo.

Uma das razões para esse progresso limitado é o fato de que parlamentares alinhados ao sionismo, alguns deles aliados do próprio governo, e setores das elites empresariais continuam a pressionar os ministérios brasileiros pela manutenção dos laços comerciais entre Brasil e Israel nas áreas de segurança, agricultura e energia. Um exemplo disso foi a votação unânime do Senado brasileiro, em junho de 2025, a favor da instituição do dia 12 de abril como Dia da Amizade com Israel, em comemoração aos laços históricos e econômicos entre os dois países, em plena continuidade do genocídio em Gaza (Câmara dos Deputados, 2025). A decisão representou um recado direto à Presidência da República, inclusive de senadores do próprio partido do presidente, após as contundentes declarações de Lula contra as ações de Israel. Paralelamente, o Ministério da Defesa – que mantém coordenação com parceiros ligados à Elbit e realiza transações com o mercado israelense – defendeu publicamente suas parcerias com empresas israelenses, classificando as tentativas de interrompê-las como “interferência ideológica” (O Globo, 2024).

Um dos fatores que pode explicar a orientação favorável das elites brasileiras em relação a Israel é a estratégia global de branding do país (mencionada anteriormente), que enfatiza a tecnologia climática, a inovação agrícola e a cooperação em segurança. No âmbito dessa estratégia, Israel participa regularmente de feiras e eventos de inovação no Brasil. Em conjunto, essas iniciativas permitem que o país se apresente como parceiro do desenvolvimento brasileiro, mascarando suas políticas de ocupação sob o discurso de sustentabilidade e inovação. Tais narrativas encontram eco entre as elites brasileiras e servem para obscurecer as demandas por responsabilização.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Seguir em frente: estratégias para garantir que o Brasil exerça um papel de liderança na defesa dos direitos palestinos

O Brasil ocupa uma posição estratégica no panorama da política externa latino-americana. É a maior economia da América do Sul e figurava entre as dez maiores economias do mundo em 2025. Também desempenha papel relevante no BRICS e no movimento por uma ordem internacional multipolar. A liderança histórica do Brasil no Sul Global, aliada às suas profundas conexões econômicas com Israel, confere-lhe uma influência singular para reorientar o equilíbrio em direção à responsabilização. No entanto, isso exige uma ruptura deliberada com a cumplicidade estrutural existente, expressa no comércio militar, no agronegócio e nas exportações de petróleo.

Nesse contexto, o sucesso do movimento de solidariedade à Palestina no Brasil depende da construção de alianças amplas e interseccionais que articulem lutas urbanas, rurais, ambientais, trabalhistas e antirracistas. Movimentos como o MST, o MAB, o MPA, o Movimento Negro Unificado (MNU) e diversos coletivos de favelas têm demonstrado o potencial de vincular a reforma agrária, a justiça habitacional e a defesa ambiental à luta pela libertação palestina (Tricontinental, 2024). Sindicatos, organizações feministas, movimentos negros, campanhas por justiça climática e entidades estudantis também constituem aliados fundamentais. Campanhas coordenadas que reúnam esses diferentes atores podem amplificar a mensagem de que o sistema de apartheid israelense não é um fenômeno isolado ou distante, mas parte das mesmas lógicas extrativistas e militarizadas que afetam as comunidades marginalizadas no Brasil.

Em especial, há necessidade de mobilizações voltadas aos acordos de defesa e comércio com Israel. A suspensão do contrato de artilharia ATMOS com a Elbit Systems em 2024 demonstrou o poder da pressão pública e da mobilização sindical, podendo servir de precedente para a rescisão de todos os acordos de armamento com Israel.

A mesma estratégia pode ser aplicada ao Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel. O Brasil deve assumir a liderança cancelando unilateralmente o acordo, ainda que os demais países do Mercosul não sigam o exemplo de imediato. Paralelamente, sindicatos como a FUP e a FNP, no setor petroleiro, e a CUT devem continuar a exercer seu poder econômico recusando-se a facilitar as exportações de petróleo a Israel e a promover cooperação técnica com empresas ligadas ao regime israelense.

Além disso, os atores de base precisam pressionar o governo federal a transformar a condenação retórica em ações concretas. Na prática, o movimento BDS tem reiteradamente defendido a adoção de sanções e medidas de responsabilização que sejam eficazes, legais, proporcionais e voltadas a atingir as estruturas de opressão. É importante destacar que a adoção dessas medidas constitui um dever jurídico, e não uma escolha política, como reconhece hoje um consenso quase unânime entre especialistas em direito internacional. Em âmbito nacional, o Brasil deve cumprir suas obrigações previstas no direito internacional, especialmente aquelas decorrentes da Convenção sobre o Genocídio, da Convenção sobre o Apartheid e das decisões da Corte Internacional de Justiça (CIJ) de fevereiro e julho de 2024, entre outras. Para isso, são necessárias as seguintes medidas de responsabilização:

- Encerrar todas as exportações de energia para o regime de apartheid israelense.

- Anunciar, legislar e implementar um embargo militar total e abrangente a Israel, incluindo a exportação e importação de materiais militares e de uso dual, além do fim imediato de todos os acordos de cooperação militar e de segurança com Israel.

- Cancelar o Acordo de Livre Comércio atualmente em vigor com Israel.

- Suspender o regime de isenção de vistos para cidadãos israelenses e introduzir mecanismos de verificação que garantam que pessoas que entrem no país não tenham envolvimento em crimes atrozes.

- Reforçar o compromisso do Brasil em processar indivíduos – independentemente de sua nacionalidade (incluindo cidadãos com dupla nacionalidade brasileira e israelense) – suspeitos de envolvimento ou incitação a crimes de guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e apartheid.

- Aderir ao Grupo de Haia e assinar sua declaração, demonstrando o compromisso do Brasil com a ação coletiva em defesa do direito internacional e da proteção dos direitos fundamentais.

A adoção dessas medidas representaria não apenas o cumprimento das obrigações do Brasil perante o direito internacional, mas também o exercício de sua responsabilidade moral de contribuir para os esforços globais de promoção da justiça, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Em especial, o engajamento do Itamaraty, que possui um histórico de diplomacia ativa, em processos jurídicos internacionais relativos aos crimes cometidos por Israel estabeleceria um precedente regional, incentivando outros governos latino-americanos a adotar medidas semelhantes. Vale destacar que o Brasil aderiu recentemente ao processo movido pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça, com base na Convenção sobre o Genocídio. Essa decisão representa uma vitória para o movimento pró-Palestina no Brasil e aumenta a pressão para que o país adote ações concretas na prevenção do genocídio israelense.

As estratégias de greenwashing e de branding de tecnologia de segurança adotadas por Israel exigem contestação sistemática por meio de campanhas educativas críticas. No contexto brasileiro, tais iniciativas devem priorizar a produção de materiais em português que analisem de forma crítica as operações de empresas israelenses como a Netafim e a Adama – que lucram com o que tem sido caracterizado como apartheid hídrico –, destacando ainda como as narrativas de inovação agrícola funcionam para obscurecer e legitimar processos de expropriação de terras em contextos coloniais de ocupação. Além disso, traçar conexões explícitas entre as tecnologias militares israelenses e as práticas brasileiras de policiamento doméstico e de vigilância de ativistas e defensores ambientais tem o potencial de gerar uma ressonância social mais ampla. Ao situar essas dinâmicas tanto nas lutas urbanas quanto nas rurais, tais campanhas podem ampliar a conscientização pública, fortalecer as solidariedades e inserir a libertação palestina no âmbito das lutas brasileiras por justiça racial, social e ambiental.

As ações promovidas em universidades, como a Semana Contra Apartheid Israelense, continuam a desempenhar um papel essencial, mas é igualmente importante expandir o alcance dessas iniciativas para os espaços dos movimentos sociais. Para isso, campanhas visuais nas redes sociais e em grandes centros urbanos devem enfatizar narrativas interseccionais de resistência.

Como mencionado anteriormente, durante a COP30 em Belém, os movimentos populares realizarão a Cúpula dos Povos, que reunirá vozes de movimentos sociais de todo o mundo, incluindo organizações palestinas como o Comitê Nacional BDS (BNC), Stop the Wall, PENGON – Rede de ONGs Ambientais Palestinas, Global Energy Embargo for Palestine (GEEP) e o Instituto Palestino de Diplomacia Pública (PIPD). Durante a Cúpula, esses grupos colocarão a Palestina na agenda não apenas como um tema abstrato, mas de forma concreta por meio do fortalecimento de redes com sindicatos e movimentos de direitos humanos e ambientais, e da construção de solidariedades que articulem lutas interseccionais. Em conjunto, deixarão claro que a libertação palestina é uma condição sine qua non para a verdadeira justiça climática.

Conclusão

O Brasil enfrenta uma oportunidade histórica de apoiar a Palestina. Como anfitrião da COP30 e da Cúpula dos Povos, o país se encontra sob os holofotes, tanto o governo quanto a sociedade civil estão sendo observados quanto à disposição de adotar medidas concretas para romper com a cumplicidade em relação ao regime israelense de apartheid e genocídio.

Os sinais de progresso já são perceptíveis. Movimentos sociais, do MST aos movimentos estudantis, conquistaram vitórias significativas: interromperam contratos com a Mekorot e a Elbit, pressionaram universidades a cancelar feiras israelenses e promoveram debates públicos sobre exportações de petróleo e sobre a necessidade de um embargo energético total. Além disso, a solidariedade sindical conectou a libertação palestina às lutas por direitos trabalhistas e justiça ambiental, evidenciando a interdependência dessas causas. Essa interseccionalidade precisa ser aprofundada e ampliada.

Ainda assim, o Estado brasileiro permanece hesitante. Apesar da contundente condenação de Lula ao genocídio em Gaza e da retirada do embaixador brasileiro em Israel, as redes estruturais de cooperação militar, exportações de petróleo e comércio agroindustrial seguem, em grande medida, intactas. O lobby sionista e as elites econômicas continuam a bloquear ações concretas. Sem pressão constante de baixo para cima, o Brasil corre o risco de manter sua cumplicidade. Ao mesmo tempo, as campanhas de solidariedade à Palestina nem sempre conseguiram mobilizar amplamente a sociedade civil, alguns movimentos ainda tratam o tema como algo abstrato ou secundário.

O caminho a seguir exige ampliar a organização interseccional, fortalecer o trabalho conjunto com sindicatos, movimentos estudantis e grupos ambientalistas e de defesa dos territórios, manter pressão constante sobre o governo, promover maior coordenação regional e investir em uma estratégia de educação pública capaz de desmontar a propaganda israelense.

O Brasil tem tanto a obrigação moral quanto o poder político de ir além da solidariedade simbólica. Ao romper de forma integral com a cumplicidade militar, diplomática e econômica, o país pode catalisar um realinhamento regional e impulsionar a campanha global pelo desmantelamento do apartheid israelense. Se aproveitar essa oportunidade, o Brasil pode se afirmar como uma voz de liderança no enfrentamento ao apartheid e ao militarismo de Israel, tanto no Sul Global quanto em fóruns internacionais como o BRICS, o Mercosul, a OEA e até mesmo a ONU. Os próximos anos definirão se o Brasil continuará a agir como cúmplice do militarismo ou se assumirá plenamente seu papel histórico como defensor dos direitos humanos e do direito internacional. O futuro da luta palestina, e das lutas mais amplas contra os sistemas globais de opressão, será moldado, em parte, por essa escolha.

As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente as visões ou posições das Forças Armadas Nacionais da Irlanda do Norte (TNI).

Palestine Liberation series

View series-

Ecocídio, imperalismo e libertação da Palestina

Publication date: