Des favelas et des campagnes brésiliennes à Gaza Comment le militarisme et l’écoblanchiment façonnent les relations, la résistance et la solidarité avec la Palestine au Brésil

Topics

Les mouvements de solidarité du Brésil soutiennent depuis longtemps la Palestine, mais les liens économiques et militaires avec Israël continuent de se renforcer. Alors que le Brésil se prépare à accueillir la COP30, les campagnes de base révèlent les connexions entre le militarisme israélien et les inégalités internes, l’agrobusiness et la violence d’État. Ce moment représente une occasion clé pour renforcer les efforts de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

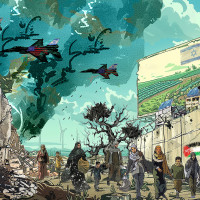

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Les relations militaires, économiques et diplomatiques du Brésil avec Israël

Depuis le milieu du XXe siècle, la relation du Brésil avec Israël combine un alignement symbolique et une coopération pragmatique. En 1947, le diplomate brésilien Oswaldo Aranha, qui présidait l’Assemblée générale des Nations unies, joua un rôle politique et procédural crucial dans l’adoption du Plan de partage de la Palestine (Résolution 181 de l’ONU). Les récits contemporains et les reconstructions ultérieures créditent Aranha d’avoir reporté le vote pour consolider une majorité des deux tiers en faveur du plan, et d’avoir fait pression activement sur plusieurs délégations. Ces actions lui valurent d’être publiquement honoré en Israël dans les décennies suivantes (JTA, 2017). Son rôle à l’ONU a ainsi imprimé une association précoce entre la diplomatie brésilienne et la légitimation internationale de la création d’Israël.

Au début des années 1960, sous la présidence de gauche de João Goulart, les relations bilatérales restaient cordiales mais utilitaires, motivées davantage par des calculs multilatéraux et la recherche de coopération technique que par des affinités idéologiques. La dictature militaire (1964–1985) inaugura cependant une collaboration sécuritaire et technoscientifique ouverte. Des documents d’archives cités par des enquêtes journalistiques révèlent des liens étroits entre Israël et la junte brésilienne, incluant des ventes d’armes, des échanges d’expertise militaire et une coopération nucléaire précoce. Un premier accord entre les deux pays fut signé le 10 août 1964, à peine quatre mois après le coup d’État, suivi de nouveaux accords en 1966, 1967 et 1974 (Mack, 2018). Même si ces sources ne prouvent pas une participation d’Israël au coup d’État lui-même, elles montrent une rapide convergence post-coup d’État, fondée sur des intérêts communs autour de la sécurité et du développement nucléaire — conforme à la quête de technologies stratégiques du régime militaire. Ce rapprochement entraîna une intégration structurelle des liens militaro-scientifiques israéliens dans la modernisation autoritaire du Brésil, tout en consolidant la coopération nucléaire germano-brésilienne (1975) et un programme nucléaire parallèle poursuivi jusque dans les années 1990 (Arms Control Association, 2006 ; World Nuclear Association, 2025).

À l’ère démocratique (depuis 1985), le Brésil a oscillé entre un soutien symbolique aux droits palestiniens (reconnaissance diplomatique, déclarations publiques) et une coopération pragmatique avec Israël dans les domaines du commerce, de la sécurité et de la technologie.

Sur le long terme, on distingue donc une double trajectoire :

– un rôle fondateur du Brésil dans la légitimation internationale d’Israël en 1947 ;

– puis, après le coup d’État, une coopération sécuritaire et technologique inscrivant Israël dans le projet de modernisation militaire brésilienne.

Cependant, ces relations diplomatiques ont fluctué selon les gouvernements en place, et ce n’est que très récemment qu’elles se sont réellement été dégradées. Durant les années 2000, l’Amérique latine dans son ensemble a redéfini son orientation diplomatique face à la question israélo-palestinienne. Cette reconfiguration s’explique en partie par l’arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche et de centre-gauche, la montée de la « vague rose », et la réaction contre le Consensus de Washington (Lucena, 2022). En parallèle, l’émergence des BRICS et la politique étrangère « active et assertive » du Brésil ont favorisé une volonté d’autonomie vis-à-vis des USA et la diversification des partenariats internationaux. Dans ce contexte, le soutien à la cause palestinienne devint pour plusieurs gouvernements latino-américains un instrument stratégique de positionnement international (Baeza, 2012).

Malgré cette tendance régionale à l’appui de la Palestine, les grandes économies du continent — Brésil, Argentine, Mexique — ont maintenu une approche « équilibrée » consistant à exprimer leur solidarité avec la Palestine tout en réaffirmant le droit d’Israël à la sécurité. Cette diplomatie double traduisait un mélange de reconnaissance symbolique et de pragmatisme (Baeza, 2012). Par exemple, la vague de reconnaissances de l’État de Palestine entre décembre 2010 et mars 2011, bien qu’elle ait marqué une tendance régionale vers l’affirmation de la souveraineté palestinienne, s’est accompagnée d’un discours d’équilibre et de promotion de la paix, plutôt que de sanctions ou de critiques directes envers Israël (Baeza, 2012).

Sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, ce positionnement « équilibré » a été particulièrement frappant. Puissance émergente cherchant à exercer une influence mondiale, le Brésil de Lula (2003–2010) tenta d’assumer un rôle diplomatique de premier plan au Moyen-Orient. Son gouvernement fit preuve d’une sensibilité sans précédent aux revendications palestiniennes, culminant avec la reconnaissance de l’État de Palestine en décembre 2010. Cependant, alors que le Venezuela et la Bolivie avaient choisi la rupture diplomatique avec Israël en 2009, le Brésil préféra reconnaître la Palestine tout en préservant ses liens bilatéraux avec Israël (Baeza, 2012).

Cette politique fut interrompue sous la présidence de Jair Bolsonaro, lorsque le Brésil s’aligna ouvertement sur Israël : ouverture d’un bureau commercial à Jérusalem en 2019, projet de transfert de l’ambassade (finalement non réalisé), et adhésion au Israel Allies Caucus5. Cette posture renforça l’alliance idéologique avec les évangéliques conservateurs et les élites économiques (Huberman, 2024).

Avec le retour de Lula pour un troisième mandat en 2023, le Brésil a repris une politique plus traditionnelle : lors de l’ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU, Lula rappela l’importance de résoudre « la question palestinienne » et de reconnaître « un État palestinien viable et indépendant ». Cependant, le Brésil continua à entretenir des relations diplomatiques avec Israël, tout en refusant de reconnaître officiellement Israël comme un régime d’apartheid. Après le début du génocide en octobre 2023, le gouvernement Lula renforça ses critiques contre les opérations militaires israéliennes. En février 2024, lors du sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, Lula compara la conduite israélienne à Gaza au génocide nazi. Israël réagit en déclarant Lula persona non grata, et le Brésil rappela son ambassadeur, refusant depuis d’accréditer celui d’Israël à Brasília (MercoPress, 2023). Les déclarations officielles depuis octobre 2023 réaffirment le soutien du Brésil à l’État palestinien et au droit international, tout en dénonçant le gouvernement Netanyahou, mais sans rompre les liens commerciaux et militaires.

Les secteurs de l’agro-industrie et du pétrole sont les grands bénéficiaires de ces échanges.

Ces deux secteurs jouent un rôle central dans le maintien des relations économiques Brésil–Israël, quel que soit le gouvernement, tout en étant responsables de graves violations des droits humains et environnementaux dans les campagnes brésiliennes (Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil [AMDH], 2025). Ils sont également parmi les principaux soutiens politiques et financiers de l’extrême droite.

Cette convergence entre agrobusiness, pétrole, politiciens d’extrême droite et Israël apparaît clairement dans les données récentes : entre 2019 et 2022 (période Bolsonaro), les exportations vers Israël dans ces deux secteurs ont augmenté chaque année, passant de 320 millions USD à 1,55 milliard € (MDIC, n.d.). En 2023, elles ont diminué à 571 millions €7, dont 21 % de pétrole brut, 19 % de bœuf et 18 % de soja (Nakamura, 2024). Mais même sous Lula, le Brésil est resté l’un des principaux fournisseurs pétroliers d’Israël en 2024, représentant 9 % du pétrole brut reçu cette année-là, sans compter les produits dérivés (Lakhani et Niranjan, 2024).

Concernant les importations israéliennes vers le Brésil, elles sont dominées par les engrais et technologies agricoles, Israël étant l’un des plus grands fournisseurs de ces produits (Pligher, 2023). En 2023, le Brésil a importé environ 1,21 milliard € de ces produits, dont 45 % d’engrais et 11 % de pesticides, principalement des sociétés Haifa Group et Adama (Nakamura, 2024). Le Brésil importe aussi des technologies agricoles israéliennes, comme des drones pour la fertilisation et l’irrigation, produits par Haifa Group, Adama et Netafim.

Ces entreprises jouent un rôle central dans le « greenwashing » israélien : l’usage stratégique d’un discours environnemental pour masquer ou légitimer l’occupation coloniale et la spoliation des Palestiniens (Who Profits Research Center, 2020). Dans cette rhétorique, Israël se présente comme un leader mondial de la durabilité, tout en dissimulant les violations systématiques des droits humains et de l’environnement perpétrées par ses entreprises et par l’État (Who Profits Research Center, 2024). Le mythe sioniste de « faire fleurir le désert » sert à vendre ses technologies d’irrigation comme solutions mondiales au changement climatique, tout en effaçant l’histoire de la dépossession des Palestiniens (ibid.).

Les sociétés Adama et Netafim, parmi les plus grandes d’Israël, incarnent cette stratégie. Netafim, pionnière de l’irrigation goutte-à-goutte, se présente comme championne de la durabilité, mais équipe des colonies illégales en Cisjordanie. Adama, géant agrochimique, promeut des produits « écologiques » alors que son modèle repose sur la monoculture intensive et l’exclusion des pratiques agricoles palestiniennes. Leur réputation « verte » leur permet de s’intégrer aux programmes internationaux de développement et de sécurité alimentaire, y compris dans les espaces de négociation climatique comme la COP (GRAIN, 2022).

Un autre exemple majeur de greenwashing est Mekorot, entreprise publique israélienne spécialisée dans la désalinisation et l’irrigation, accusée de pratiquer un apartheid de l’eau : détournement des ressources hydriques palestiniennes, restriction d’accès et utilisation politique de la rareté (PENGON – Palestinian Environmental NGOs Network, 2021). Bien que Mekorot ait échoué à entrer sur le marché brésilien grâce aux campagnes de boycott, elle reste très présente en Amérique latine [en particulier Argentine et Uruguay, NdT] et en Afrique (PENGON, 2024).

La stratégie israélienne de « marque nationale » ne se limite pas à l’environnement : elle englobe le secteur militaro-industriel. Même si aucune preuve ne relie directement ces technologies à des usages répressifs au Brésil, elles servent l’agro-industrie, qui elle-même opprime les petits producteurs, communautés traditionnelles et peuples autochtones par la spoliation, la contamination chimique et la violence (AMDH, 2025). L’achat de ces produits à double usage (comme les drones) contribue à intégrer la technologie militaire israélienne dans l’économie verte mondiale, normalisant ainsi l’industrie israélienne de l’armement. C’est pourquoi les campagnes exigent un embargo total sur Israël, et pas seulement sur certains équipements militaires.

Les liens militaro-industriels prennent la forme d’importations et d’investissements croisés. Le Brésil a augmenté ses importations d’armes israéliennes entre 2010 et 2019, recevant avions, drones, missiles et systèmes de commandement. En 2024, il a dépensé au moins 145 millions € en matériel militaire israélien, chiffre probablement sous-estimé en raison du secret défense et des contrats municipaux (Trading Economics, 2025). Les machines militaires, réacteurs et chaudières nucléaires figuraient parmi les trois premières catégories d’importations israéliennes.

Ces montants auraient été encore plus élevés sans la pression des mouvements sociaux. En 2024, alors que Lula avait reconnu le génocide, l’armée brésilienne négociait un contrat de 130–172 millions € pour 36 canons automoteurs ATMOS produits par Elbit Systems, principal exportateur militaire israélien (Azulay, 2024). Sous la pression publique, le gouvernement annula l’accord fin 2024 — une victoire majeure pour les campagnes de boycott.

Le commerce des armes est bilatéral : le Brésil exporte aussi vers Israël. Par exemple, AEL Sistemas, fabricant de Porto Alegre, est une filiale d’Elbit Systems. Elle produit du matériel militaire brésilien avec technologie israélienne et exporte des composants vers Israël (Brasil de Fato, 2023a). Elbit possède aussi une autre coentreprise, Ares Aeroespacial e Defesa (Rio de Janeiro), qui depuis 2017 fabrique des stations d’armes télécommandées pour l’armée brésilienne (Azulay, 2024).

D’autres secteurs industriels brésiliens sont liés au complexe militaire israélien. En 2025, des journalistes ont révélé que de l’acier brésilien était exporté vers Israeli Military Industries (IMI), une entreprise absorbée par Elbit, pour fabriquer des armes (The Intercept Brasil, 2025). Des documents d’expédition ont montré qu’en septembre 2025, 56 à 60 tonnes de barres d’acier devaient quitter le port de Santos pour Haïfa, alimentant des manifestations syndicales et populaires. L’acier figurait d’ailleurs parmi les 10 premiers produits exportés vers Israël en 2024 (Sindipetro-LP, 2025).

Autre lien essentiel : le pétrole. Une enquête de 2024 a montré que le Brésil fournissait 9 % du pétrole brut importé par Israël entre octobre 2023 et juillet 2024, y compris après la décision de la CIJ sur le génocide (Lakhani et Niranjan, 2024). Sous Bolsonaro, les exportations avaient culminé à 920 millions € en 2022 (Trading Economics, 2025), et même sous Lula elles ont augmenté de 51 % en 2024 (ANP). Les principales entreprises impliquées sont Shell et Petrobrás (Forgerini, 2025).

Ces flux pétroliers sont désormais au cœur des campagnes syndicales et BDS. Les fédérations FUP et FNP ont exigé en mai 2025 la suspension des exportations vers Israël, dénonçant la contradiction entre le commerce pétrolier brésilien avec Israël et les principes constitutionnels du pays, qui incluent la promotion de la paix et le droit des peuples à l’autodétermination (FNP et FUP, 2025). Ces mobilisations ont réuni le mouvement BDS, des syndicats et d’autres acteurs de la société civile. Cependant, à la date de rédaction de cet article (octobre 2025), il semble que le volume des exportations de pétrole brut et de produits dérivés vers Israël ait fortement diminué. Néanmoins, des soupçons de contournements indirects persistent, notamment via des transbordements de cargaisons entre navires et des relais par des pays tiers avant la destination finale. Ainsi, les revendications pour un embargo officiel et une politique commerciale fondée sur des principes se poursuivent (Opera Mundi, 2025).

La suspension du contrat d’achat des canons Elbit ATMOS mentionnée plus haut constitue un signe d’évolution du gouvernement face aux importations d’armes israéliennes. Un autre signe a été l’annonce du ministre des Affaires étrangères, en août 2025, selon laquelle le Brésil étudie la possibilité d’interdire les exportations de matériel militaire vers Israël. Cependant, le gouvernement n’a ni annulé les grands accords militaires et agro-industriels, ni retiré le pays du traité de libre-échange Mercosur–Israël. Il faut noter à cet égard que sur les quatre accords bilatéraux signés par Bolsonaro en 2021 (dont trois sur la coopération militaire, sécuritaire et aéronautique), un est déjà entré en vigueur et trois attendent encore l’approbation du Sénat brésilien.

Le mouvement BDS et ses partenaires demandent au président d’annuler ces accords avant même leur ratification par le Congrès, ce qu’il a le pouvoir de faire (Blumer, 2024).

Face à l’inaction persistante du gouvernement, la société civile, au Brésil comme en Palestine, renforce la pression pour une rupture complète des relations avec Israël (BADIL, 2024). La section suivante explore comment la solidarité palestinienne au Brésil s’articule aux luttes sociales nationales, et comment le mouvement BDS s’est développé dans le pays, culminant aujourd’hui dans une grande campagne exigeant des actions concrètes plutôt que des discours.

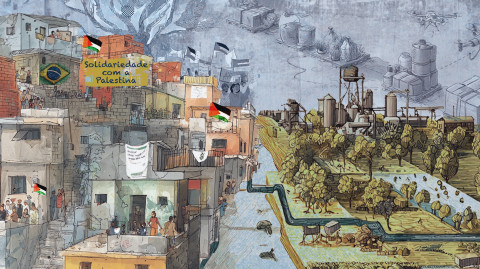

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Résistance et solidarité : des luttes conjointes

La reconnaissance de la lutte palestinienne a toujours existé au sein des mouvements sociaux brésiliens, mais la solidarité concrète s’est approfondie lorsque ceux-ci ont perçu les parallèles historiques entre :

- le traitement des Palestiniens par Israël — État colonial de peuplement imposant un système d’apartheid de facto et de jure —

et - le traitement des Noirs, des peuples autochtones et des populations subalternes au Brésil.

Les mouvements noirs au Brésil reconnaissent que les tactiques utilisées contre les Palestiniens sont exportées vers l’appareil militaire brésilien pour réprimer la jeunesse noire et périphérique, ainsi que les peuples autochtones (Almapreta, 2023). Contrairement à Israël, le Brésil n’est pas un État d’apartheid légalement constitué, mais il porte un fort héritage de violence coloniale. Cette violence consolide l’autorité souveraine de l’État en éliminant ou neutralisant les groupes perçus comme menaçants pour le régime de propriété, d’accumulation et de contrôle politique. Ainsi, les Yanomami8 ont subi des centaines de morts liées à l’extraction minière illégale, tandis que les communautés noires endurent une violence d’État systémique, notamment par la police militarisée et la guerre contre la drogue, comme en témoignent les récentes tueries dans la Baixada Santista (Almapreta, 2023).

Les impératifs économiques participent de cette dynamique d’oppression dans les deux pays. Sous Bolsonaro, la déréglementation a facilité l’extraction illégale sur les terres autochtones, notamment dans la réserve Yanomami, intégrant l’or illégalement extrait aux marchés mondiaux. En Israël, la crise économique post-2008 a accru la confiscation des terres palestiniennes en réponse à la crise du logement. Dans les deux cas, l’expansion coloniale et le génocide servent des fins politiques et économiques (Huberman, 2024).

Dans les deux contextes, bien que spécifiques, la violence d’État cible des populations racisées, dont la résistance est perçue comme une menace à l’ordre établi. Ces dynamiques traduisent l’exercice du « pouvoir d’élimination », manifesté par le meurtre, l’expulsion, l’assimilation ou l’enfermement. Ces stratégies consolident la souveraineté coloniale sur les territoires expropriés et facilitent l’accumulation capitaliste. Exploitation et élimination ne s’excluent pas mais fonctionnent comme deux modalités interdépendantes du pouvoir colonial (Huberman, 2024).

De nombreux acteurs de la société civile brésilienne, notamment les mouvements noirs et des favelas, estiment que la militarisation des territoires au Brésil et en Palestine découle de régimes de gouvernance racialisés interconnectés, opérant à travers des logiques partagées d’exception, d’enfermement et de surveillance, bien que dans des contextes historiques différents. Dans les favelas, les opérations policières, la surveillance numérique et la police environnementale forment une infrastructure de contrôle qui normalise la létalité et suspend les droits. Dans les territoires palestiniens occupés, les checkpoints, raids et frontières technologisées construisent une architecture de contrainte parallèle. Ces dispositifs sont reliés par la circulation transnationale des doctrines, des technologies et des réseaux d’approvisionnement sécuritaire — drones, systèmes ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance), polices prédictives, technologies de “ville intelligente” [smart city]. Ainsi, les technologies testées sur une population sont intégrées dans la gestion ordinaire d’une autre. Il en résulte un paradigme « sécurité–développement » global qui traite les populations racisées comme des menaces gouvernables et les espaces comme laboratoires d’expérimentation de gestion, tout en dissimulant les inégalités structurelles (Martins et Farias, 2024).

Les méga-événements organisés récemment au Brésil, en particulier les Jeux olympiques de Rio 2016, ont consolidé la « militarisation du quotidien » : des régimes de sécurité exceptionnels, des marchés publics accélérés et des systèmes de surveillance massifs ont été normalisés, puis réutilisés pour la gouvernance des favelas. Cet assemblage sécuritaire olympique (patrouilles blindées, centres de commandement, réseaux de caméras, police algorithmique) a redéfini la notion d’ordre public, légitimant la gestion permanente des territoires racialisés comme "zones à risque". Cette application domestique de technologies d’exception reflète les circuits transnationaux de la sécurité — rapprochant la gouvernance urbaine brésilienne des modèles d’occupation israéliens (PACS, 2017).

L’ascension d’administrations d’extrême droite au Brésil et en Israël a intensifié ces formes structurelles d’oppression. Jair Bolsonaro et Benjamin Netanyahou illustrent des formes de « fascisme périphérique » légitimant la violence d’État et renforçant l’accumulation primitive sous impératif néolibéral (Huberman, 2024).

C’est dans ce contexte que la solidarité avec les Palestiniens au Brésil s’est renforcée depuis le milieu des années 2000, fondée sur les principes du BDS, les alliances intersectionnelles et la critique du militarisme et du greenwashing. Le mouvement BDS, né en 2005 à l’appel de plus de 170 organisations palestiniennes, exige la fin de l’occupation et de la colonisation, l’égalité complète pour les Palestiniens, et le droit au retour des réfugiés (BDS Movement, 2005). Au Brésil et en Amérique latine, le BDS s’est développé à travers les syndicats, associations étudiantes et académiques, mouvements des favelas et ruraux, traduisant la plateforme mondiale en campagnes locales, boycotts culturels et politiques publiques, en liant la Palestine aux luttes contre le racisme, la militarisation, l’agro-industrie et l’extractivisme (Misleh, 2016).

En 2006, le Syndicat national des enseignants universitaires (ANDES) a adopté une motion de soutien au BDS (ANDES-SN, 2025). En février 2006, la Central Única dos Trabalhadores (CUT), plus grande confédération syndicale d’Amérique latine, a rejeté l’accord de libre-échange Mercosur–Israël après un appel BDS, jugeant qu’il rendrait le Brésil complice de l’apartheid israélien (Badil, 2007).

En 2010, le premier groupe BDS Brésil fut officiellement créé, centré sur la résistance à la militarisation et les campagnes contre Elbit Systems. Il a tissé des alliances entre solidarité palestinienne, mouvements des favelas et « quilombos » urbains9. Les événements Black July10 de Rio et São Paulo ont relié la violence raciste au Brésil à l’occupation militarisée de la Palestine. En 2014, le mouvement BDS brésilien a remporté une victoire majeure en empêchant l’expansion d’Elbit à Porto Alegre (Carta Capital, 2019).

Les premières activités BDS visant le secteur agricole et environnemental ont ciblé Mekorot, la compagnie d’eau israélienne. En 2009, la CUT a mené une campagne contre un accord entre Mekorot et la compagnie publique des eaux de São Paulo, mobilisant salariés et petits producteurs (CUT, 2009). En 2014, le Mouvement des personnes affectées par les barrages (MAB) et le Mouvement des petits producteurs (MPA) ont empêché un autre accord entre Mekorot et l’État de Bahia (Carta Capital, 2019). Plus récemment, le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) a lié la réforme agraire et la solidarité palestinienne, considérant les deux comme des luttes contre le capitalisme et le militarisme (International Viewpoint, 2024).

Les groupes BDS collaborent souvent avec des partis de gauche, comme le PSOL, qui a adopté en 2018 une résolution de soutien au BDS et d’appel à un embargo sur les exportations militaires israéliennes, reliant les technologies israéliennes à la répression policière brésilienne (PSOL, 2018).

En 2019, soit 14 ans après sa fondation, le BDS au Brésil avait déjà obtenu plusieurs victoires visibles : désengagements d’entreprises, annulations culturelles, débats parlementaires sur les liens commerciaux et militaires. La presse reconnaissait son impact croissant mais relevait aussi les contre-attaques juridiques et diplomatiques (CartaCapital, 2019). Le BDS est à la fois un projet structuré fondé sur le droit international et un répertoire stratégique visant la complicité institutionnelle plutôt que les individus (Misleh, 2016).

Les protestations Black July et autres mobilisations ont établi un lien direct entre les armes israéliennes et la police militarisée des favelas, redéfinissant la solidarité avec la Palestine comme une lutte pour la justice raciale, la démilitarisation et la justice environnementale (Martins, 2021).

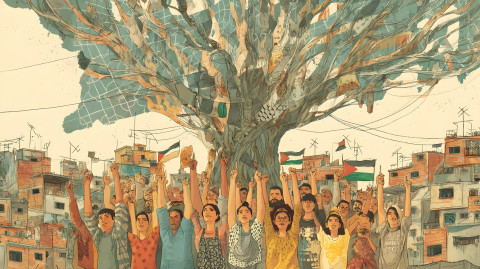

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

La contre-offensive et les grands défis

Malgré les avancées résumées plus haut, la progression du mouvement BDS au Brésil, et plus généralement de la solidarité avec la Palestine, demeure fortement entravée par des résistances politiques et des obstacles structurels.

Ces obstacles incluent :

- l’action des réseaux de lobbying sionistes,

- l’inertie gouvernementale,

- la répression juridique (« lawfare »),

- et la construction idéologique d’Israël comme partenaire innovant et bienveillant.

Deux organisations sionistes de lobbying jouent un rôle central au Brésil :

- la Israel Allies Foundation (IAF),

- et la Confederação Israelita do Brasil (CONIB).

L’IAF entretient un caucus parlementaire pro-israélien, composé de députés proches des blocs évangéliques et conservateurs, qui s’opposent activement à la mobilisation propalestinienne dans le pays.

Ces parlementaires rejettent les motions BDS et promeuvent les relations israéliennes dans les forums législatifs (Israeli National News, 2023). Quant à la CONIB, elle agit comme intermédiaire principal entre les institutions communautaires juives et les autorités publiques, défendant le soft power israélien et attaquant les discours critiques, notamment dans les médias et les universités.

En plus des menaces juridiques, ces réseaux pro-israéliens utilisent une stratégie bien rodée : assimiler toute critique d’Israël à de l’antisémitisme. Ils affirment que la dénonciation des politiques israéliennes cache une intention antisémite, afin de délégitimer les activistes. Or, selon la loi brésilienne, l’antisémitisme est une forme de racisme et constitue un crime — mais aucune définition officielle du terme n’existe. Les groupes sionistes cherchent à imposer une interprétation extensive de l’antisémitisme, permettant de criminaliser la critique politique d’Israël. Ainsi, un député de droite a récemment proposé une loi imposant la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), connue pour être utilisée afin de censurer les voix critiques du régime israélien. Cependant, les Juifs antisionistes, notamment ceux de l’organisation Vozes Judaicas pela Libertação – VJL, se sont opposés à cette initiative. Le gouvernement fédéral a finalement quitté l’IHRA, où il n’était jusque-là qu’observateur depuis 2021 (Folha de S. Paulo, 2025b).

Malgré le ton diplomatique ferme de Lula depuis le début du génocide — rappel de l’ambassadeur brésilien, abaissement du statut diplomatique d’Israël, déclarations fortes aux Nations unies —, les changements politiques concrets restent limités. L’accord de libre-échange Mercosur–Israël reste en vigueur, les agences publiques n’ont pas renoncé aux contrats militaires et commerciaux existants, et plusieurs États et municipalités continuent d’acheter du matériel israélien. Même après la victoire symbolique qu’a été l’arrêt des livraisons directes de pétrole en 2025, aucun embargo formel n’a été instauré, et les exportations indirectes continuent.

L’un des principaux freins est le lobby des élites économiques et parlementaires pro-israéliennes, y compris parmi certains alliés du gouvernement, qui font pression pour maintenir les liens dans les domaines de la sécurité, de l’agriculture et de l’énergie. Un exemple frappant est le vote unanime du Sénat brésilien, en juin 2025, en faveur de la création d’une « Journée de l’amitié avec Israël », fixée au 12 avril, pour célébrer les liens historiques et économiques entre les deux pays — en pleine offensive génocidaire à Gaza (Câmara dos Deputados, 2025). Ce vote a constitué un signal politique direct à la présidence, y compris de la part de sénateurs du parti de Lula, en réaction à ses fortes critiques du gouvernement israélien. Pendant ce temps, le ministère de la Défense, qui continue de collaborer avec des entreprises liées à Elbit Systems et d’entretenir des échanges avec le marché israélien, a publiquement défendu ses partenariats, qualifiant les appels à les interrompre d’« ingérence idéologique » (O Globo, 2024).

Un autre facteur explicatif est la stratégie globale de la « marque Israël », qui met en avant la technologie climatique, l’innovation agricole et la coopération sécuritaire. À travers cette stratégie, Israël participe à de nombreux salons de l’innovation et événements technologiques au Brésil. En combinant cette image de modernité à la rhétorique de la durabilité, Israël parvient à se présenter comme un partenaire du développement brésilien, blanchissant ainsi son occupation militaire. Ces récits séduisent les élites économiques brésiliennes et obscurcissent les revendications d’imputabilité et de rupture.

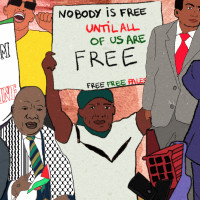

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Aller de l’avant : stratégies pour faire du Brésil un acteur de premier plan dans la défense des droits palestiniens

Le Brésil occupe une position clé dans la politique étrangère latino-américaine. C’est la plus grande économie d’Amérique du Sud et l’une des dix premières au monde en 2025. Il joue également un rôle majeur dans les BRICS et dans la construction d’un ordre international multipolaire. Cette position confère au Brésil un poids diplomatique considérable : il a le pouvoir de réorienter l’équilibre régional vers la responsabilité et la justice — à condition de rompre ses complicités structurelles dans les domaines militaire, agricole et énergétique.

Dans ce contexte, la réussite du mouvement de solidarité avec la Palestine dépend de la capacité à construire de larges alliances intersectionnelles reliant les luttes urbaines, rurales, environnementales, syndicales et antiracistes. Des mouvements comme le MST, le MAB, le MPA, le MNU (Mouvement noir unifié) et les collectifs des favelas ont déjà démontré le potentiel de relier réforme agraire, justice du logement et défense de l’environnement à la libération palestinienne (Tricontinental, 2024). Les syndicats, les organisations féministes, les mouvements pour la justice climatique et les associations étudiantes représentent aussi des alliés puissants. Des campagnes coordonnées entre ces acteurs peuvent amplifier le message selon lequel l’apartheid israélien n’est pas un phénomène isolé ou lointain, mais une expression des mêmes logiques extractivistes et militarisées qui affectent les communautés marginalisées au Brésil.

Certaines campagnes prioritaires doivent se concentrer sur les accords de défense et de commerce avec Israël. L’annulation du contrat d’artillerie ATMOS avec Elbit Systems en 2024 a démontré la force de la pression publique et syndicale. Cette victoire doit servir de précédent pour exiger la fin de tous les accords militaires avec Israël.

La même approche s’applique à l’accord de libre-échange Mercosur–Israël. Le Brésil devrait prendre l’initiative d’y mettre fin unilatéralement, même si les autres pays du Mercosur ne suivent pas immédiatement. En parallèle, des syndicats puissants, comme la FUP et la FNP dans le secteur pétrolier, ou la CUT, doivent continuer à exercer leur pouvoir économique en refusant d’exporter du pétrole vers Israël et d’entretenir des coopérations techniques avec des entreprises israéliennes.

Les acteurs de base doivent aussi faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il passe des condamnations rhétoriques à des mesures substantielles. Conformément au droit international, le BDS appelle à des sanctions efficaces, proportionnées et légales visant directement les structures d’oppression. Adopter de telles mesures n’est pas une option politique, mais une obligation juridique, comme l’affirme aujourd’hui un quasi-consensus d’experts internationaux. Ainsi, le Brésil doit honorer ses engagements découlant de la Convention sur le génocide, de la Convention sur l’apartheid, et des arrêts de la CIJ de février et juillet 2024.

Concrètement, cela implique :

- Mettre fin à toutes les exportations d’énergie vers Israël.

- Décréter un embargo militaire complet, couvrant matériel, technologies et coopération sécuritaire.

- Annuler l’accord de libre-échange (ALE) Mercosur–Israël.

- Suspendre l’exemption de visa pour les citoyens israéliens et instaurer des vérifications pour exclure les individus impliqués dans des crimes de guerre.

- Poursuivre, sur le territoire brésilien, toute personne impliquée dans des crimes de guerre, de génocide, de crimes contre l’humanité ou d’apartheid, y compris les binationaux.

- Rejoindre le « Groupe de La Haye » et signer sa déclaration pour affirmer l’engagement du Brésil envers le droit international et les droits fondamentaux.

Appliquer ces mesures reviendrait non seulement à honorer les obligations légales du Brésil, mais aussi à assumer sa responsabilité morale dans la défense des droits humains et de la justice mondiale. La participation active du ministère brésilien des Affaires étrangères (Itamaraty) à des procédures internationales contre Israël pourrait servir de précédent régional et inciter d’autres gouvernements latino-américains à agir. Le fait que le Brésil ait rejoint la plainte de l’Afrique du Sud à la CIJ en vertu de la Convention sur le génocide constitue déjà une victoire majeure pour le mouvement propalestinien au Brésil et accroît la pression sur Lula pour qu’il agisse davantage.

Les stratégies israéliennes de greenwashing et de marketing sécuritaire nécessitent des campagnes d’éducation critique. Au Brésil, il est crucial de produire des documents en portugais analysant les activités des entreprises israéliennes comme Netafim et Adama, qui profitent de l’apartheid hydrique, tout en montrant comment leurs récits technologiques servent à masquer la dépossession coloniale. Il faut aussi établir des liens clairs entre les technologies militaires israéliennes et la répression policière interne au Brésil — contre les défenseurs de l’environnement et les communautés autochtones — pour élargir la résonance sociale du message. En reliant ces dynamiques aux luttes rurales et urbaines, les campagnes peuvent renforcer la conscience publique et ancrer la libération palestinienne dans les combats brésiliens pour la justice raciale, sociale et écologique.

Les universités jouent un rôle central : les Semaines contre l’apartheid israélien doivent se poursuivre, mais il faut aussi étendre le travail dans les espaces militants. Des campagnes visuelles et médiatiques dans les grandes villes peuvent articuler des narratifs intersectionnels de résistance.

Lors de la COP30 à Belém, le Sommet des peuples réunira des voix de mouvements sociaux du monde entier, y compris des organisations palestiniennes telles que le BDS National Committee (BNC), Stop the Wall, PENGON – Amis de la Terre Palestine, Global Energy Embargo for Palestine (GEEP) et le Palestinian Institute of Public Diplomacy (PIPD). Ces groupes placeront la Palestine au cœur de l’agenda, non comme une abstraction mais à travers des réseaux concrets de solidarité syndicale, écologique et politique. Ils affirmeront ensemble que la libération de la Palestine est une condition sine qua non d’une justice climatique authentique.

Conclusion

Le Brésil se trouve à un moment historique : il peut faire de sa solidarité avec la Palestine un levier concret pour la justice mondiale. À l’heure où il accueille la COP30 et le Sommet des peuples, l’attention se porte sur son gouvernement et sa société civile : agiront-ils réellement pour rompre la complicité avec le régime d’apartheid et de génocide israélien ?

Des progrès sont déjà visibles.

Les mouvements sociaux — du MST aux syndicats étudiants — ont obtenu des victoires significatives :

- blocage des contrats avec Mekorot et Elbit,

- annulation de foires universitaires israéliennes,

- débats publics sur l’embargo énergétique total.

Les syndicats ont lié la libération palestinienne aux droits du travail et à la justice environnementale, démontrant l’intersection profonde de ces luttes.

Mais l’État brésilien demeure hésitant.

Malgré les condamnations puissantes de Lula et le rappel de l’ambassadeur, les réseaux structurels de coopération militaire, pétrolière et agro-industrielle restent largement intacts.

Les lobbies sionistes et les élites économiques continuent de bloquer toute action décisive.

Sans pression soutenue par la base, le Brésil risque de rester complice.

De plus, certaines campagnes de solidarité n’ont pas encore réussi à mobiliser la société civile dans son ensemble, la Palestine étant parfois perçue comme une cause abstraite ou lointaine.

La voie à suivre exige donc :

- une organisation intersectionnelle accrue,

- un travail conjoint avec les syndicats, les étudiants et les mouvements écologistes et territoriaux,

- une pression constante sur le gouvernement,

- une coordination régionale élargie,

- et une stratégie d’éducation publique déconstruisant la propagande israélienne.

Le Brésil possède à la fois l’obligation morale et la puissance politique d’aller au-delà de la simple rhétorique de solidarité. En mettant fin à toute complicité militaire, diplomatique et économique, il peut inspirer un réalignement régional et renforcer la campagne mondiale contre l’apartheid israélien. S’il saisit cette occasion, le Brésil peut devenir un chef de file du Sud global dans la défense des droits humains et du droit international — au sein des BRICS, du Mercosur, de l’OEA, et même de l’ONU. Les années à venir détermineront si le Brésil choisit de rester complice du militarisme ou de s’affirmer comme défenseur de la justice mondiale. L’avenir de la lutte palestinienne — et plus largement de la lutte contre les systèmes mondiaux d’oppression — dépendra en partie de ce choix.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de TNI.

Palestine Liberation series

View series

-

(Re)contextualiser la Palestine Israël, les pays du Golfe et la puissance américaine au Moyen-Orient

Publication date:

-

Positions des pays africains et solidarité avec la Palestine Des années 1940 au génocide à Gaza par Israël

Publication date:

-

Soudan et Palestine Ce que la convergence des luttes nous apprend de la politique, des médias et des organisations

Publication date:

-

Entre fantasmes de durabilité et réalités génocidaires La Palestine contre un monde d’éco-apartheid

Publication date:

-

Entre le Vietnam, l’Algérie et la Palestine Passer le flambeau de la lutte anticoloniale

Publication date:

-

From Global Anti-Imperialism to the Dandelion Fighters China’s Solidarity with Palestine from 1950 to 2024

Publication date:

-

The circus of academic complicity A tragicomic spectacle of evasion on the world stage of genocide

Publication date:

-

India, Israel, Palestine New equations demand new solidarities

Publication date: -

Sur la crise climatique, l’impérialisme et la libération de la Palestine

Publication date: