أن نخذل فلسطين بخذلاننا الثورة السودانية دروس مستقاة من تقاطعات السودان وفلسطين في السياسة والإعلام والتنظيم

لماذا يفشل الدعم الشعبي لحقوق الفلسطينيين في كثير من الأحيان في توليد التضامن المؤثر؟ يستكشف هذا المقال الصراعات المتقاطعة بين السودان وفلسطين، ويفحص الميتافيزيقيا، وتوترات التضامن بين السود والعرب، وانقسام الاهتمام العالمي لكشف مسارات فعالة نحو التحرير.

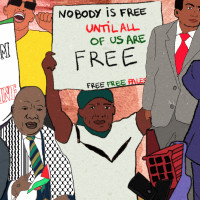

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

"إننا نخذل فلسطين عندما لا ندرك مغبة العزلة التي تفرضها علينا الرأسمالية المالية الصهيونية العالمية القَبَلية بمغبة التماهي مع لغتـ[ها] دون أن نجود لنا فنبدع لغة تخصنا نحارب بها ونواجه بها خصومنا العالميين والداخليين".

منذ أكتوبر 2023، زاد الوعي العالمي بمعاناة الشعب الفلسطيني إلى درجة مقدرة. وقد تيّسر ذلك، إلى حدٍّ كبير، من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، التي توفّر معلوماتٍ لم تكن متاحة سابقاً من خلال الإعلام السائد والعتيق، في الشمال العالمي على وجه الخصوص. نتيجة لذلك، اندلعت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين على امتداد العالم، مصحوبة بالنقاشات على شبكة الإنترنت وخارجها والتي شهدت المُجاهرة بدعمٍ غير مسبوق للقضية الفلسطينية.

مع ذلك، يذكّرنا التاريخ أنّ الوعي وحده لا يكفي للدفع بمشروع التحرر الفلسطيني قُدماً، رغماً عن كون الوعي نقطة انطلاق مهمة. وربما يزودنا تمحيص التجارب التي كان الوعي فيها بالكفاح الفلسطيني راسخاً ـ عوض أن يكون تطوراً حديثاً ـ باستبصارات نفيسة، يُمكن أن تغذي الجهود الرامية ليس للمضي قدماً بالقضية الفلسطينية فحسب، بل بالمشاريع الثورية على المستوى الكوكبي أيضاً.

لطالما كان للمجموعات السكانية المتموضعة بالقرب من فلسطين وعيٌ أكبر بحقائق الاحتلال الصهيوني، نسبةً لقربهم الجغرافي، واللغة المشتركة، وتأثير القومية العربية وحركات مناهضة الاستعمارفي عقديّ الخمسينيات والستينيات. ورغم تراجع صوت هذه الحركات السياسية مع مرور الوقت، بقيت المشاعر المؤيدة لفسلطين حيّةً بفضل اللغة المشتركة، وأهمية فلسطين الدينية لغالبية شعوب الجوار الفلسطيني. يظهر أثر هذا جليّاً حين يُقارنُ وضع فلسطين في الوعي الشعبي للأمم الناطقة بالعربية، بوضع كفاحات أمم أفريقية وآسيوية غير ناطقة بالعربية تمتعت بدعمٍ شعبي أثناء الخمسينياتوالستينيات، ثم نُسيت سرديات التضامن معها من بعد العقدين المذكورين. ورغم الانحسار العام في مساحات النقاش السياسي، احتفظت القضية الفلسطينية بحضورٍ قويٍ في الوعي الشعبي داخل الأمم الناطقة بالعربية. ويتبدى هذا الحضور في احتجاجاتٍ منفصلة حول قضايا محلية، وفي أغنيات الأطفال، وفي شعارات مشجعي كرة القدم والأحاديث اليومية.

لا يستثنى السودان من هذا الواقع. على غرار العديد من مجاوريهم من الدول الناطقة بالعربية، غالباً ما ضمّن السودانيون مواقف مناصرة لفلسلطين في سرديات فخارهم القومي. على سبيل المثال، تباهت الخرطوم طويلاً بتسمية نفسها عاصمة اللاءات الثلاث، في إشارة للقمة العربية لعام 1967 التي عُقدت في المدينة، والتي التزمت فيها الدول المشاركة بلا صلح مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، ولا تفاوض مع إسرائيل. وغالباً ما تردد صدى ذكرها لعقود امتدت حتى الوقت الراهن، في التصريحات السياسية المُتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المؤسسات والحكومات السودانية. وفي الوقت عينه، وفي ممارسة اُستنسخت في العديد من الدول الناطقة بالعربية، فإن إحدى تعبيرات الغضب السياسي السودانية الشائعة ضد الأنظمة الجائرة تشبيهها بالنظام الصهيوني. وهي، بالفعل، سُبّة متواترة موجهة ضد الشخصيات السياسية في المنطقة في وسائط التواصل الاجتماعي الناطقة بالعربية طي العبارة "هؤلاء هم الصهاينة الحقيقيون". بغض الطرف عن مدى عمق معرفة من يستخدمون هذه العبارة حول الجغرافيا السياسية للكفاح الفلسطيني، فهم يُطابقون في هذه العبارة بين الصهيونية والظلم، ويتبنون النزوع ضد الصهيونية، ومناصرة فلسطين.

ما أنفكت العبارة "هؤلاء هم الصهاينة الحقيقيون" مستمرة في الظهور على شبكة الإنترنت وخارجها في السودان "كما هو الحال في سوريا ومصر وبقية الأقطار في المنطقة"، بيد أن مناصرة فلسطين في حدّ ذاتها تذبذبت على مرّ السنوات، فيما يتعلق بمدى حماستها و بروزها، في اِستجابة للتغيرات السياسية والتحولات في سرديات الإعلام. نرى مثالاً أساسياً على ذلك ضمن فترة حكومة السودان الانتقالية من العام 2019 إلى العام 2021، في أعقاب إزاحة ديكتاتورية عمر البشير في ثورة 2018. في هذه الفترة، وبينما كانت حكومة السودان الاِنتقالية تسعى خلف تطبيع العلاقات مع النظام المحتل في فلسطين، كانت هناك علاماتٌ على المناصرة الشعبية التاريخية لفلسطين وعلى تدهور تلك المناصرة أيضاً، في آن.

في 23 فبراير 2020، أصدر المتحدث الرسمى باسم الحكومة الانتقالية السودانية تصريحاً1 ينفي فيه العلم المسبق للشركاء المدنيين بالاِجتماع الذي انعقد في الجارة أوغندا، بين شركائهم العسكريين في الحكومة ممثلين في رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي. في أثناء ذلك، وعوضاً عن إعلان إدانتهم أو دعمهم للعلاقات مع اسرائيل، بوضوح، قام الشركاء المدنيين في التحالف الحاكم ـ والذي ضم أحزاباً مثل البعثيين والناصريين وحزب الأمة والشيوعيين الذين عارضوا رسمياً التطبيع مع إسرائيل ـ بالتركيز بدلاً عن ذلك على المنازعات البيروقراطية حول ما إذا كان للعسكر صلاحية اتخاذ القرار في العلاقات الخارجية. وبما أن هذه الأحزاب لم تكن مُعرضة لأي تمحيص شعبي معتبر في ما يتعلق بالموقف الذي تبنوه، فلم يتم استدعاءهم لتوضيح أسباب اتخاذهم لهذه المقاربة. رغم ذلك، يشير تحليل مقاربتهم العامة في ذلك الوقت إلى أن هذه ليست سوى حلقة أخرى في منوال التقليل من المعارضة الشعبية للحكومة الاِنتقالية، التي كانوا ، جميعاً شركاءً فيها، والابتعاد عن مواقف الاسلاميين المُزاحين من السلطة. وبالفعل، فقد كان إسلاميي المؤتمر الوطني القومي الإسلامي التابع للنظام المُزاح وحدهم من منحوا الأولوية لموقف رفض أي تطبيعٍ مع الاِحتلال.

وسمت السرية والفوضى كل خطوات "عملية التطبيع"، من الأربعة أشهر من المفاوضات السرية بين المخابرات العسكرية والإسرائيليين،2 إلى زيارة وزير الخزانة الأمريكية وتوقيع معاهدة التطبيع في يناير 2021، طي ضباب الاحتفالات الرسمية بعلاقات البلاد الجديدة مع المجتمع الدولي، ومع التركيز الواضح على توقيع اتفاقيات لتيسير الديون. من الواضح أن حكومة السودان الانتقالية خشيت ردة الفعل على سياستها الخارجية المضادة للقضية الفلسطينية، وسعت إلى تقليل تعاطي الشعب مع العملية أو حتى علمه بها. وبينما يؤكد ذلك أكثر وزن الرأي العام المناصر لفلسطين في السودان، يلقي النجاح الجزئي لتبرير وبربوغاندا الحكومة الانتقالية السودانية فيما يتعلق بالتطبيع ضوءاً على الأساسات المتداعية، بإطراد، التي يستند عليها هذا الرأي العام.

دافعت حكومة السودان الانتقالية عن قرارها القاضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عبر تقديمه ضمن إطار تبادل المصالح والمقايضة، لكونه مرتبط بحذف السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وبالوصول إلى القروض العالمية.3 طبقت الحكومة مقاربة " السودان أولاً"، وهو تكتيك مُستخدم، في الغالب، لتبرير جرائم سياسية أُخرى، من ضمنها السياسات الاِقتصادية النيوليبرالية الإفقارية.

يكون من الضروري ضمن العمل الجادّ لبناء جبهة شعبية لمناصرة القضية الفلسطينية، أن نراجع الأسباب وراء عدم قدرة الدعم الشعبي على توليد حراك تضامني فعال، في بعض الأحيان، ، ومن ثم استقصاء متطلبات الفعل السياسي الفعّال. تستكشف هذه المقالة ثلاث ديناميات مِفتَاحية تُشكِّل سياسات السودان في ما يتعلق بفلسطين، ونضالات ذلك البلد المتقاطعة: 1) عملية نقل الكفاح الفلسطيني إلى المجال الميتافيزيقي ، عبر النظر إليه بعدسة دينية محضة. 2) التقسيم الثنائي للتضامن العربي مقابل التضامن الأسود، وتشابكه مع سياسات الهوية. 3) المنافسة على الانتباه الشعبي والعالمي، في ضوء حرب السودان المتزامنة مع حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على غزة. لا تقتصر هذه الديناميات على السودان وحده، بل إنها تحدث بالأحرى على المستوى العالمي، وتطرح تحدياتِ على المُنظمين الداعمين لفلسطين على اِمتداد العالم. لذلك، فإن العكوف على دراستها ضروري، لفهم السبب وراء تقصير المناصرة الشعبية، في خلق تضامن ٍ مؤثرٍ في بعض الأحيان، ولاستكشاف متطلبات الفعل السياسي الفعّال، وللعمل في اتجاه تحرير عبرـقُطري مُستدام.

التأطير الميتافيزيقي النضال الفلسطيني

دشّن اِنقلاب 1989 في السودان، ثلاثين عاماً من رئاسة ونظام عمر البشير. وفي الوقت الذي تغيرت فيه الخصائص، والشعارات، والتحالفات، والشخصيات الرئيسية لهذا النظام، شيء واحدٌ ظلّ ثابتاً: سردية النظام حول علاقاته مع الغرب (حتى عندما تغيرت هذه العلاقات نفسها). قدّم قادة الاِنقلاب مشروعهم السياسي بوصفه مشروعاً إسلامياً ثورياً مُنخرطاً في معركة ضد غرب مسيحي هادف إلى تقويض تمدد الإسلام.4 استخدم النظام هذه السردية لحشد التأييد الشعبي، ولتبرير القرارات التي يتخذها، والتحديات التي يواجهها، على حدٍّ سواء. وفقاً لهذه السردية، فإن الاحتجاجات والاضطرابات المدنية ـ مُسلحةً كانت أم لا ـ ليست اِستجابة للتنمية غير المتكافئة وغير العادلة والمعاناة الاقتصادية، بل مُعارضة للمشروع الإسلامي بواسطة حركات مدعومة من الغرب.

مثل هذه المقاربة ليست غريبة على السودان والمنطقة، بل إنها في الواقع متجذرة في حقبة التوجهات القومية في فترة ما بعد الاستعمار، التي منحت الأولوية للمفاهيم المُجرّدة من شاكلة الفخر الوطني وسيادة الدولة على حساب الأهداف المتمحورة حول الناس، مثل الحكم الذاتي و التوزيع المتساوي للموارد. في الغالب، اُستخدمت هذه المفاهيم لتمويه فشل الحكومات ما بعد الكولونيالية في تحسين حيوات الغالبية، مع تبني ذات المقاربة في المشاريع السياسية ذات الأساس الديني، بعد اضمحلال المشاريع القومية العربية.

كان موقف النظام السوداني في ما يتعلق بفلسطين جزءاً واحداً من هذه المقاربة العامة. أعلنت حكومة البشير مُبكراً معارضتها لأي تطبيعٍ مع الاحتلال الصهيوني، وانتقدت بشدة اتفاقيات أوسلو واتهمت عرفات بالحياد عن مباديء منظمة التحرير الفلسطينية "فتح".5 في ذات الحين، استمرت الحكومة السودانية في الاِعتراف بـ" فتح" بوصفها الممثل الرسمي للشعب الفلسطيني، التي ظلت محافظةعلى سفارة في السودان، واستضافت مكاتب لمنظمات فلسطينية عديدة، وفصائل مقاومة. اِستمرت العلاقة خلال العقود التالية، مع بعض التذبذبات. أثناء هذه الفترة، أعلنت إسرائيل السودان "دولة إرهابية" في تصريحاتٍ رسمية، مُستشهدة باستضافته للمقاومة الفلسطينية، وكذلك أيضاً جراء دور السودان في توفير الأسلحة لمجموعات المقاومة. اُستخدمت هذه الادعاءات بواسطة إسرائيل لتبرير عدد من عمليات القصف الإسرائيلية داخل السودان، بما فيها هجمات في 2009 وفي 2011 على قوافل من الشاحنات، قيل إنها تحمل سلاحاً لحماس، وكذلك أيضاً في قصف 2012 على مصنع اليرموك للأسلحة المملوك للقوات المسلحة السودانية. وفي استجابة للأخيرة، أشتكى سفير السودان لدى الأمم المتحدة أن "إسرائيل كانت هي العامل الأساسي وراء الصراع في دارفور".6

كان تقديم الصهاينة، والغرب على نحو أوسع، بوصفهم اللاعبين الخفيين خلف مشاكل السودان بأسرها، تكتيكاً تكرر استخدام حكومة البشير له. وغالباً ما اتهمت الأخيرة الاحزاب السياسية بتلقي الدعم من الغرب وإسرائيل للنيل من مصداقيتها. من الناحية الأخرى، كانت المسيرات المؤيدة لفلسلطين التي تنتهي بخطاب من الرئيس، أُسلوب مُستخدم في حفز التأييد للحكومة. وقد ساوت هذه الخطابات العداء تجاه النظام الحاكم، داخلياً كان أو أجنبياً، بالعداء تجاه الإسلام. من المهم أن السرديات المطروحة في مثل هذه الخطابات لم تتضمن تقديماً جاداً لمشروع بناء دولة إسلامية، أو مغايرتها للمشاريع الغربية ولمشاريع المعارضة السودانية التي كانت لتُمكّن المواطنين من تقييم فوائد ومفاسد هذه المقاربات المتضادة واستنتاج الأسس المادية للعداوة بينها. بهذه الطريقة، نقل النظام النقاش حول النضال الفلسطيني إلى مجال الميتافيزيقي/الديني؛ أو نقله إلى مجال سياسات الهوية، في أفضل الأحوال.

لم تكن هناك سردية بديلة لتلك التي طرحها الإسلاميون ضمن المشهد السياسي السوداني، في العقود الثلاثة المنصرمة، فيما يتعلق بمناصرة النضال الفلسطيني. وكان الموضوع مهجوراً إلى حدٍّ كبير، من قبل اليسار. كان هذا الهجران، في حالة الحزب الشيوعي السوداني، جزءاً من التدهور العام النظري والمادي الذي عاناه الحزب في أعقاب الإجراءات المتشددة المتخذة ضده في عام 1971 بواسطة الحكومة العسكرية. كانت درجة التدهور في جهود الأحزاب المؤيدة لفلسطين في العقود التالية كبيرة، بحيث عندما نفذت حكومة السودان الانتقالية جهودها التطبيعية في 2020، اضطر الحزب، في سعيه لإظهار معارضته لهذه العملية، إلى العودة إلى فقرات من أدبياته من الستينيات لايجاد دليل على مثل هذه المعارضة، في ما قبل سنوات تدهوره. وبشكل أعم، كان هجران اليسار وغيره من المجموعات للقضية الفلسطينية معناه في عام 2020 أن الإسلاميين الذين أطيح بهم للتو هم من لديهم القدرة على تعبئة حركة احتجاجية محدودة ضد التطبيع. سمح هذا لحكومة السودان الانتقالية أن تسم كل معارضة لسياستها الخارجية بأنها دوغمائية ـ في أُسلوب يُذكر بتكتيك النظام القديم الموضح أعلاه ـ ولمغايرة هذه المعارضة الدوغمائية بـ "شجاعة والتزام الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة في محاربة الإرهاب، وبناء مؤسساتها الديموقراطية، و تحسين علاقاتها مع جيرانها".7 بذلك، تغذت الحجج التي صنعها الإسلاميون وحكومة السودان الانتقالية من بعضها البعض.

إنّ ميتافيزقة (التأطير الميتافيزيقي) القضية الفلسطينية (أي عملية تحويل قضية فلسطين إلى مجال الميتافيزيقا والدين) هي أداة استخدمتها مختلف النظم والحكومات الساعية لإبعاد الناس عن النقاش المادي للتحرر والحرية. إنه يحد – هذا التأطير – من قدرة حركات التضامن مع فلسطين في دول الأغلبيات المسلمة على الانخراط في جهود تحررية حقيقية وفعالة. من شأن هذه الجهود أن تتصدى للقضية الفلسطينية بصفتها قضية حق شعب في أرضه وموارده. وهذا بدوره يمكّن من التضامن الحقيقي، وفي الوقت نفسه يقدم روابط مادية بنضالات الشعوب المضطهدة الأخرى.

من الجدير بالذكر هنا، أن التأطير الميتافيزيقي أداةٌ مفيدة أيضاً للمشروع الصهيوني فيما يتعلق باستثارة الالتزام الداخلي المُحفز دينياً، والدعم الخارجي كذلك. من المنطقي تماماً أن أداة مثل هذه، والتي تنزع إلى تشويه واقع النضال الفلسطيني، قد تكون ذات فائدة عظيمة للصهاينة، حيث تموّه حقائق هامة. ومن المنطقي أيضاً أن هذه الأداة قد تكون لها آثار سلبية على المُضطَهد، حيث أنها تفصل التضامن والتحالفات عن الواقع المادي لمعاناتهم ونضالاتهم.

قامت الحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين التي نشأت في الشمال العالمي منذ أكتوبر 2023إلى حد كبير على رفض الناس للجرائم المبثوثة على الهواء مُباشرة وهي تُنزَلُ بالفلسطينيين بوصفهم كائنات بشرية. على هذا الأساس، فقد روجت وعضدت، على نحو غيرمفاجيء، سرديات تستكشف الصلات بين فلسطين والمظالم الجارية الأخرى، والنضالات، مثل تلك التي في الكونغو والسودان. وقد أدى هذا بدوره إلى الرفض بين العديد من الناس في الشمال العالمي للمنظومات السياسية والاقتصادية الإمبريالية القائمة، وأعاد إشعال النقاشات حول السياسات الكولونيالية والنيوـكولونيالية لحكوماتهم. من المهم الإشارة إلى أن السرديات والصلات المماثلة، لا تُنتَجُ بنفس الوتيرة والإبانة في المناطق التي أظهرت تاريخياً دعماً قوياً لفلسطين، مثل معظم الأقطار المسلمة. ضمن هذه المناطق، ومن بينها السودان، فإن التضامن مع فلسطين، على النقيض، مرتبط بصورة عامة بالخطابات الميتافيزيقية حول الصراع بين المسلمين والكفار. وقد مُنحت هذه المقاربة مدداً عبر السرديات التي تدفع بها المنظمات الإعلامية المؤيدة للصهيوينة، والسياسيين، والمثقفين في الشمال العالمي، التي تؤكد تحالف الشمال العالمي ـ إسرائيل الموجّه ضد تحالف الجنوب العالمي ـ فلسطين، مُقدماً بوصفه صداماً بين الديموقراطية والإرهاب. يردد هذا التأطير صدى ثنائية المتحضر ضد غير المتحضر الذي رُوِّجَ لها أثناء حقبة الاستعمار المباشر وحتى منتصف القرن العشرين. ينهض هذا التأطير بالفهم الثقافي النزعة للنضال الفلسطيني: وهو مخلوط بمشاعر الإسلاموفوبيا وهو يفصل ذلك النضال عن حقيقة المصالح السياسية والاقتصادية المتورطة فيه. وعلى نحو متوافق مع الميتافيزقة، تنزع معظم الدول المسلمة الأولوية عن المواقف التي لا تتماشى مع تقسيم الأمم ثقافياً إلى مجموعات ثقافية، على سبيل المثال، انعدام الدعم المقدر الممنوح للفلسطينيين بواسطة حكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة، والاحتجاجات الجماهيرية التي حدثت في دول الشمال العالمي، وكذلك الدعم الرسمي لفلسطين من قبل حكومات الجنوب العالمي خارج العالم الإسلامي.

يمكن تفسير نزع الأولوية بانعدام البديل، وإطار العمل المتماسك للاستكشاف النقدي للمصالح السياسية والاقتصادية لحكومات الدول ذات الاغلبية المسلمة على سبيل المثال وكيف ترتبط بمصالح المجموعات السكانية في هذه البلدان أو تتناقض معها. يقود غياب إطار عمل مثل هذا، في الخطاب العام، إلى الفشل في التعرف إلى المصالح المشتركة مع المجموعات السكانية المضطهدة التي تقع خارج التقسيم الثقافي للجماعات.8

هل تتمثل المهمة الحرجة لليسار السوداني في أن يُشبع هذا النقص عبر توفير تحليل تقدمي وتحرري للنضال الفلسطيني؟ لسوء الحظ، هُجرت هذه المهمة الحرجة إلى حد كبير، حتى الوقت الراهن، في السودان، ربما نتيجة لافتراض أن الشعب مُصطفٌ مُسبقاً على الجانب الصحيح في هذه القضية. رغم ذلك، يكشف التاريخ الحديث أنه حتى أكثر المواقف استقامةً، عندما لا تُبنى على تحليل مادي متين، فإنها تكون عرضة للتلاعب بواسطة البروباغندا الانتهازية، الخادمة للذات. وهذا جليٌ في تاريخ السودان الحديث. بعد عقود من حُكم دكتاتورية، عوّلت بكثافة على البروباغندا الإسلامية، وفي أعقاب الاطاحة بها في ثورة 2018 تحت شعار "حرية، سلام، عدالة"، اِستخدمت مختلف قوى الثورة المضادة سؤال التضامن مع فلسطين، بوصفه سلاحاً، لفائدتهم الخاصة (انظر أعلاه). لذلك، قدمت قوى النظام القديم القضية الفلسطينية بوصفها كفاحاً إسلامياً (لتصيّر تلك القضية ميتافيزيقية)، وأطّرت الحكومة الجديدة بوصفها نظاماً ضد إسلامي، مُستشهدة بسياستها التطبيعية مع الاحتلال الصهيوني. وقد بُرِّرَ هذا، في إطار المسلمين ضد الكفار المُبسط، الدعوة إلى العودة إلى "الحكم الإسلامي". في الوقت عينه، سعت القوي المضادة للثورة داخل الحكومة الانتقالية إلى السيطرة على المشاعر الثورية والحد من المناقشة النقدية لسياساتها، لذلك صوروا التضامن مع فلسطين بوصفه رواسب دوغمائية من النظام المزاح. بينما تغذت هاتين السرديتين المضادتين للثورة على بعضهما، كان خطاب التضامن التقدمي والثوري غائباً. فشلت الأحزاب ذات النزعة اليسارية الراسخة في تقديم دفاع عن الموقف الثوري، لأسباب عديدة، من ضمنها تورطها في تحالف الحكومة الاِنتقالية المصطف إلى جانب الثورة المضادة، وتخليها عن سؤال فلسطين لصالح الإسلاميين. بالنسبة إلى قوى الثورة الجديدة، إذا كانت لجان المقاومة أو ضمن عموم الشعب، فقد تأثرت هذه بقوة ببروباغندا حكومة السودان الانتقالية، التي ساوت نفسها بالثورة، مما صعّب نقد سياسات حكومة السودان الانتقالية، بما في ذلك التطبيع. لذلك، وعلى الرغم من وجود بعض الإيماءات البلاغية والمبادرات الصغيرة لدعم فلسطين ضمن قوى الثورة، فقد فشلت في تبني سردية ثورية معتبرة ومتماسكة حول القضية.

كان التحكم في التأطير الميتافيزيقي للنضال الفلسطيني مفيداً لقوى الثورة المضادة، بالنسبة إلى الذين يقفون مع فلسطين أو الذين يقفون ضدها. يوفر هذا مثالاً واضحاً على الكيفية التي يؤدي بها الافتقار إلى التحليل الثوري المادي إلى حرمان الأفراد والمجتمعات من فرصة استحداث فهم أعمق وأكثر دقة لأنظمة القمع المترابطة، ناهيك عن القدرة على تجاوز هذه الأنظمة واستبدالها.

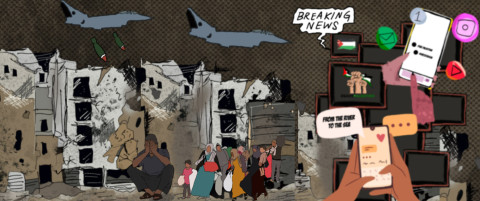

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

تضامن السود مقابل تضامن العرب

بينما استمرت الإبادة العرقية للفلسطينيين بواسطة إسرائيل في أعقاب أكتوبر 2023، تفاقمت الصراعات أيضاً في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مؤدية إلى نداءات من ناشطين، داخل أفريقيا، وفي مجتمعات الشتات الأفريقية، على حد سواء، لمنح الأولوية لنضالات الناس في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتعاطي معها.9 وقد أكدت هذه النداءات على أن محنة الشعب الكونغولي، مثلها مثل نضالات الفلسطينيين، تتطلب انتباهاً مُباشراً وتضامناً من المجتمع الدولي. وبينما هَدَفَ معظم الناشطين إلى استنتاج التناظرات بين النضالين، مشددين على تجربة القهر المشتركة ـ بل وحتى تورط النظام الصهيوني في جمهورية الكونغو الديموقراطية10 ـ نادت بعض الأصوات بالتخلي عن القضية الفلسطينية والتركيز بدلاً عن ذلك على نضالات السود. كانت نداءات مماثلة حاضرة في المشهد السياسي السوداني بضعة سنوات.

ظلت ثنائية العرب ـ الأفارقة/السود تُستخدم بواسطة لاعبين سياسيين مختلفين، داخل السودان وخارجه، لتبسيط صراعات دارفور منذ بواكير عقد الألفينيات. تُمدِّد هذه السردية ثنائية المسلم ـ الكافر التي طرحتها الحكومات السودانية المتعاقبة، بما فيها نظام البشير، أثناء حرب جنوب السودان. تحول نظام البشير، الذي لم يكن قادراً على استغلال الدين في دارفور، حيث كان مُعظم السُكان من المسلمين، إلى التأكيد على الهوية الإثنية عوضاً عن ذلك. أفادت هذه السردية من قصة الأصل، المتبناة من قبل سكان المركز ذوي الاِمتياز، الذين يرون أنفسهم أحفاد المهاجرين العرب إلى أفريقيا.

ظلت الدولة السودانية مركزية للغاية، تاريخياً، مع سعي حكومات نخبوية متتالية منذ استقلال البلاد إلى تقليل التنمية، مع سعي عنيف إلى جمع الريع، بالنسبة إلى غالبية البلد، والمحافظة على مستويات أعلى نسبياً من التنمية في الخرطوم والمناطق المحيطة بها. ساعدت هذه الاستراتيجية على خلق أقلية ذات امتياز مستفيدة من الحفاظ على البُنى القمعية. يأتي وجود هذه المنظومة كنتيجة متوقعة لبناء الدولة الكولونيالي، وأدى إلى تطور سرديات تفوقية عربية ناشئة عن قصة أصل متبناة بواسطة مركز البلاد ذي الامتياز. كانت هذه السردية التي استخدمها النظام لنزع إنسانية الضحايا الدارفوريين، و صياغة الرأي العام في المركز، بما في ذلك تركيز البروباغندا خاصتها على الحوادث التي تعزز هذه الأغيَّرة – othering (أي عملية تعريف شخص أو مجموعة بوصفهم آخرين، مغايرين أو غير منتمين إلى مجموعة ما) الواقعة على سكان دارفور.

لذلك اختار النظام التعويل على جدال الهويات عندما جوبه باتهامات المنظمات الدولية حول قيامه بجرائم حرب في دارفور. في رده على اتهامات وجهت بواسطة تحالف "انقذوا دارفور"، على سبيل المثال، صرّح وزير الاتصالات في مقابلة في عام 2007 أن "قضية دارفور تؤججها 24 منظمة يهودية"،11 في إشارة إلى منظمات اليهود الأمريكيين ضمن الأعضاء الـ 190 للتحالف. تعرض التحالف لنقد واسع من قبل النشطاء والباحثين لتبسيطه صراع دارفور، بما في ذلك تبنيه لسردية السود ضد العرب.12 إلا أن مثل هذه الانتقادات، كانت غير مواتية للنظام، إذ ركزت الانتباه على عوامل مثل صراع الموارد وعمليات الاستيلاء على الأرض.

على الجانب الآخر، أُستُخدمت نفس سردية " السود مقابل العرب" أيضاً، في بعض الأحيان، بواسطة المعارضة الدارفورية، لحفز قاعدتهم وكذلك أيضاً لتبرير بعضاً من قراراتهم السياسية، على حدٍّ سواء. على سبيل المثال، في العام 2008 فتحت المجموعة الدارفورية المتمردة، حركة تحرير السودان، مكتباً في إسرائيل. وقد رُبطت هذه الخطوة، بحقيقة أن اللاجئين الدارفوريين غالباً ما فروا إلى فلسطين المحتلة بوصفها طريقاً باتجاه أوروبا. ورغم أنها كانت مثيرة للجدل وتفتقر إلى الشعبية، برّرها الداعمون بتأطير فلسطين بوصفها نضالاً عربياً، وصراع دارفور بوصفه صراع عرب ضد سود. أدّى هذا إلى محاججات تصب في صالح منح الأولوية لمصالح السود وتبرير العدائية تجاه العرب. ومن المفارقة أن مثل هذه التبريرات تجاهلت تاريح حركات التحرر وحكومات الاستقلال في أفريقيا في عقود الستينيات والسبعينيات، التي عارضت بقوة النظام الصهيوني، إذ ساوت بينه وبين نظام التمييز العنصري بجنوب أفريقيا.13

توفر سردية السود ضد العرب تربة خصبة لبروباغندا قوى رجعية متباينة، بما فيها النظام السوداني. فقد سمحت للبشير، على سبيل المثال، باستنبات التأييد الشعبي للفكرة القائلة بأن الصراع بالأساس متعلق بالانقسامات الإثنية المتوارثة، مما يجعل من البديهي والمتوقع أن يسعى كل جانب من هذا الانقسام الإثني للهيمنة على الآخر. كان من الممكن تخليق مشروع سياسي مختلف للغاية، عبر التحليل المادي والطبقي للمصالح وتوزيع الموارد الذي شكّل العدوان على سكان دارفور وتشكل به. كان مثل هذا التحليل حاضراً في البحث الأكاديمي، بل وحتى في المواقف الرسمية لبعض الأحزاب السياسية. على سبيل المثال، غالباً ما أشار الحزب الشيوعي السوداني، إلى مسائل متعلقة بقضايا توزيع الموارد وسياسات استغلال الأرض، بوصفها عوامل مهمة تقف وراء الحرب في دارفور. على الرغم من ذلك، لم يحصد تحليل مثل هذا اهتمام التحالفات المعارضة الكُبرى. ضمت هذه التحالفات أحزاباً من ممثلي الرأسماليين الزراعيين والتجاريين إضافة إلى الحزب الشيوعي، وقد برّرها الأخير بالتزامهم تجاه "جبهة وطنية" تضم "الرأسماليين الوطنيين". أسهم التورط في مثل هذه التحالفات في الحد من مقدرة الحزب الشيوعي على الدفع باتجاه مشاريع عدالة اقتصادية وإنتاج تحليل يستحوذ على الخيال والدعم الشعبي. في غياب التحليل الثوري المادي، أيدت أكثرية الرأي العام ـ أو على الأقل قبلت ضمنياً ـ سردية السود ضد العرب. كانت النتائج مُدمرة، ليس في ما يتعلق بموقف السودانيين المنخرطين سياسياً إزاء النضال الدارفوري فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى مقدرة السودان على التحرك تجاه العدالة والسلام.

وفرت السرديات الإثنية أيضاً أساساً قوياً لسياسات التمثيل الهوياتي التي تبنتها لاحقاً حكومة السودان الانتقالية، مثل إبراز الهويات العرقية لأعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، تجنباً للتصدي إلى الأسباب الجذرية للمظالم المؤثرة/الواقعة على دارفور وغيرها من المناطق المهمشة. ظل الدفع بالسرديات الإثنية مستمراً، في التحشيدات العسكرية والبروباغندا، وقد وُظفت بواسطة كلا من طرفي الصراع الجاري بين القوات المُسلحة وقوات الدعم السريع، على حدٍّ سواء.

على النقيض من ذلك، فقد تحدى الثوار السودانيون على نحو متكرر البروباغندا الهوياتية. عندما سعى نظام البشير إلى استخدام التوترات الإثنية لفائدته، باتهام "خلايا دارفورية" بأنها تقف خلف احتجاجات 2018، ورد عليه المتظاهرون بالهتاف "كل البلد دارفور". مع تطور الجبهة الثورية، تُرجمت هذه الهُتافات المشحونة عاطفياً إلى مشاريع سياسية محددة مواثيق مفصلة. صدر الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بواسطة ثمانية آلاف من لجان المقاومة على امتداد البلاد، حيث قدم الصراعات في البلاد بوصفها أداةَ نخبةٍ تسعى للتربح من النزوح، وتتورط في الاستيلاءات على الموارد، وبوصفها هي نفسها نتاج لصناعة الحرب. يبين الميثاق أن النخبة تستخدم التوترات الإثنية لتدفع قُدماً بالاختلافات الهوياتية لتبرير حروبها من أجل الموارد، ويستنتج صلة مباشرة بين الارتزاق القومي من الحروب ومشاركة القوات السودانية في الصراعات الإقليمية في اليمن وليبيا، من أجل الربح أيضاً. بتبني هذه السردية، تحدى الثوار السودانيون أُطر عمل الثورة المُضادة التاريخية، التي ترسخ للمظالم.

على الرغم من ذلك، فإن الصراع الحالي في السودان واعادة انبعاث البروباغندا الهوياتية، قد عرقلا هذه الجهود الثورية. بعض الناشطين السودانيين، ونشطاء الدياسبورا، يعيدون الآن إحياء سرديات هوياتية، استجابةً للحرب الراهنة في السودان، واللامبالاة العالمية حيالها، والتي يعزونها إلى سواد السودانيين، مرددين صدى المشاعر الآفرو ـ تشاؤمية (أي النزعة التشاؤمية الأفريقية) التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن المحاججة بأن تطبيع المعاناة الأفريقية، خلال القرن الماضي، قد ساهم في نقص الانتباه الممنوح لحرب السودان الحالية، وكذلك حروبه السابقة، وفقره، ومجاعاته. طُبع كذلك الصراع في الشرق الأوسط، وذلك قبل 7 أكتوبر 2023، وقد أدى هذا إلى اللااكتراث إزاء الوضع في فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني. مع ذلك، في حالتي السودان وفلسطين معاً، ليست هذه هي العوامل الأساسية وراء الانتباه العالمي ـ أو الأسباب الجذرية للمعاناة هناك. بل بالأحرى، تحدد العوامل الجيوسياسية إلى حدّ كبير كمية الانتباه التي تتلقاها النضالات المختلفة للجنوب العالمي، في الإعلام السائد وفي التفاعل الشعبي. في السودان، تم الاحتفاء بالاحتجاجات ضد السياسات النيوليبرالية الاقتصادية المُفقِرة، بواسطة الإعلام العالمي السائد، عندما فُرضت هذه السياسات بواسطة نظام البشير (الذي يُعتبر عدواً للشمال العالمي)، لكن تجاهلها ذات الإعلام السائد، عندما فُرضت هذه السياسات بواسطة الحكومة الانتقالية السودانية (دُمية الشمال العالمي). وقد تأثر وفقاً لذلك الانتباه الممنوح للسودان من قبل الناشطين والحلفاء، بما أن الإعلام السائد يتحكم في السردية، ومنافذ الوصول إلى المعلومات.

السرديات التي تُطبِّع الفظاعات، أدوات الثورة المضادة، يوظفها أولئك الذين ينتفعون ويتربحون من هذه الفظائع، لتقليل إمكانية التضامن الثوري العالمي. الخلط بين أدوات الثورة المضادة هذه وأطر التحليل الثوري، يؤذي أكثر مما يفيد فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الثورية وإزالة معاناة الناس. لذلك يكشف تاريخ السودان الحديث أن اللجوء إلى السرديات الإثنية يترك الحركات السياسية، والشعب، عرضة للتحليلات الرجعية للحكومات القمعية عوضاً عن تعزيز المقاربات التحررية على المستوى المحلي ـ ناهيك عن النضالات التي تتجاوز الحدود السياسية.

مظالم تتنافس على لفت الانتباه

في أبريل 2023 اِندلعت الحرب بين شركاء الأمد الطويل، القوات المُسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اللذان شكلا معاً، في السابق، الشطر العسكري من حكومة السودان الاِنتقالية. في الأشهر التالية، دمرت الحرب مدن السودان، ابتداءً من العاصمة، وتسببت في موت الآلاف ونزوح الملايين من السودانيين. خلال الأشهر التالية، غطت الشبكات الإخبارية في الإقليم الناطق بالعربية مجريات القتال تغطيةً واسعة، مُقدمةً السودان إلى المشاهدين بمستوى غير مسبوق، وكانت قلة الإلفة بالقُطر واضحةً، في تكرار النطق الخاطيء لأسماء المدن والشوارع السودانية، من قبل مذيعي الأخبار عبر الإقليم.

صار السودان خبراً رئيسياً، مما يعني أن تحديثاته باتت تحظى بإعاداتٍ أكثر، حائزةً على نصيب الأسد من زمن البث. اقترن ذلك بعرض القنوات الرئيسية للرسومات البيانية وخرائط المُدن. كانت المقتطفات الصوتية من مقابلات السياسيين السودانيين، أجزاءً مُكررة في البرامج ذات نسب المُشاهدة العالية. ولمدة أشهر غُمر الجمهور السوداني بالمنتجات الإخبارية، التي تعكس روح وطرائق أنظمة المعلومات والمنظمات التي تمنح الأولوية للوصول والتفاعل على حساب المحتوى الإعلامي المُفيد فعلياً.

وفي أقل من ستة أشهر من اندلاع حرب القوات المسلحة السودانية ـ قوات الدعم السريع، شن النظام الصهيوني هجماته الوحشية على غزة في حملة عقاب جماعي من بعد عملية طوفان الأقصى. وعلى الفور صارت غزة هي الموضوع الإخباري الرئيسي، في الشبكات الاقليمية، وأكبرها ـ الجزيرة ـ التي كرست تغطيةعلى مدار الأربع وعشرين ساعة للموضوع، على قناتها العربية الرئيسية. في نموذج إخباري يرمي إلى بلوغ أقصى حدّ من الوصول، فإن الترجمة الوحيدة الممكنة لأهمية ووزن حملات القتل الجماعي في غزة، كان هو التغطية المستمرة طوال اليوم، من التحديثات المُكررة المستمرة، والرسوم البيانية الإنفوغرافية وتحليل ساحة المعركة بواسطة عناصر عسكرية متقاعدة.

رغم أن هذه التغطية المُستمرة وفرت وزناً معادلاً مُضاداً للبروباغندا الصهيونية، التي تظهر في الإعلام الغربي، وإنكارها لجرائم الاحتلال، فإن هنالك عيوب خطيرة لهذا النموذج الإخباري المعتمد على مضاعفة الوصول للجمهور وهي عيوب لابد من التصدي لها. وبينما لا يمكن توقع أن توفر منافذ الإعلام التقليدي النوع الضروري من الصحافة للمشروع السياسي الثوري الشعبي، فمن المهم تحليل أين تكمن عيوب هذا النموذج، من أجل تخيل واستحداث ما يُمكننا أن نسميه "صحافة ثورية". النموذج الإخباري للإعلام السائد، الذي يرمي إلى مضاعفة الوصول، ليس قادراً على توفير المعلومات حول المظالم التي لا تلائم قالب "الخبر العاجل"، مثل واقع الحياة تحت الاحتلال، ولا على المخاطبة المُقدّرة للكيفية التي استغل بها النظام الصهيوني سيطرته على نقاط العبور بين المناطق المختلفة للأرض الفلسطينية المُحتلة كسلاح للحرب قبل وبعد أكتوبر 2023 على السواء. بالإضافة إلى أن كشف تفاصيل هذا الواقع سيتضمن تعرية تواطوء النُظم الإقليمية في السماح بمعاناة الفلسطينيين وتيسيرها. علاوة على ذلك، فإن أخبار نموذج مضاعفة الوصول لا توفر أية مساحة للتحليل المفيد معلوماتياً، واستقصاء الأدوات القادرة على المستوى العالمي على اخضاع النظام الصهيوني للمحاسبة، وأي البلدان وأي شركات تتاجر في السلع الأساسية الحساسة مع إسرائيل (التي قد تكون ذات فائدة عظيمة لحركة المقاطعة الشعبية في المنطقة العربية). بالمثل، لا يُبدي هذا النموذج أي اهتمام بتوثيق وإبراز الجهود الشعبية المُنظمة بواسطة الفلسطينيين وحلفاءهم لتقليل معاناتهم تحت الاحتلال عبر طرق التمويل الإبداعية، والاستعمال الخلّاق للتيليكوم (وسائط الاتصال السلكية واللاسلكية)، والمبادرات الشعبية لكسر الحصار على غزة. ثم ثانياً، فإن تصوير المجهودات الشعبية الفعّالة من هذا النوع قد يطوّر إحساس المشاهدين بقوة الشعب ويلهمهم الأفكار حول ما يمكنهم فعله لدعم النضال الفلسطيني. لأجل الحصول على مثل هذه المعلومات، يتوجب على المشاهدين الاعتماد، بدلاً عن ذلك، على حسابات أفراد في وسائط التواصل الاجتماعي، عوضاً عن القنوات الإخبارية الكبيرة جيدة التمويل، والتي يضم كشف رواتبها مئات الصحفيين. بالتأكيد، يستثمر نموذج الأخبار العاجلة للحد الأقصى من الوصول إلى المشاهدين في إحساس الناس باليأس والحزن، عوضاً عن تعزيز حركات شعبية فعّالة، مزودة بالمعلومات، ومنظمة لدعم فلسطين.

ليست التغطية الاخبارية الإقليمية لغزة، منذ أكتوبر 2023، شديدة الاختلاف عن تغطية السودان في الأشهر السابقة على طوفان الأقصى، وإن كانت على نطاق أوسع بكثير. بما أن هذا النموذج الإخباري للإعلام السائد غير قادر علي، وغير مهتم بـتغطية دقيقة وغنية بالمعلومات، والتي يمكنها أن توفر الثقل الملائم لأحداث متزامنة متعددة، جديرة بانتباه الجماهير، فإنه يضع نضالات متباينة حول العالم في منافسة على زمن البث، وانتباه غرف الأخبار. لذلك، شهد الجمهور السوداني بين ليلة وضحاها هبوطاً درامياً في نوعية وكمية الأنباء حول بلدهم، إلى درجة أن البرامج غير المتواترة المخصصة للأخبار حول السودان بدأ يتم الإعلان عنها بوصفها تغطية للحرب المنسية. إحدى آثار هذا الانحسار في وقت البث وجودته النوعية، أن البروباغندا من القوات السودانية المسلحة والدعم السريع، على حدّ سواء، استطاعت الازدهار: إذ توجد روايتين "(إن لم يكن أكثر) لكل حادثة أو خبر، ابتداءً من الاستيلاء على المدن إلى علميات القتل الجماعي والمفاوضات والقمم. حتى مسألة أي فصيل يسيطر على أي موقع جغرافي، باتت خاضعة للنقاش، في حين يمكن بيسر التحقيق فيها وكتابة التقارير عنها، إذا ما طُبق الحد الأدنى من المجهودات الصحفية الجادّة.

الصحافة المهنية، الثورية، المتمحورة حول الناس، أساس ضروري للنقاشات والأفعال التي يمكنها الدفع قُدماً بالمشاريع الثورية بشكل حقيقي وفعال. ويظل هذا صحيحاً، بالنسبة إلى تحرير فلسطين والسعي إلى السلام المدفوع بالعدالة في السودان، على حدٍّ سواء. ستنزع مثل هذه المشاريع الصحفية إلى تقديم ومنح الأولوية للوقائع التي لها تأثير عميق على حيوات الناس، وستزوّد الجمهور بفهم كافٍ لهذه التأثيرات. وبدلاً عن الاعتماد على النوادر والتكرار، المصمم بصورة محضة لخلق الاتجاهات الرائجة "الترندات"، وزيادة التفاعل، قد توفّر الصحافة الثورية استبصارات متعمقة، وذات مغزى، تبرز الجهود القاعدية التي تحافظ على الأرواح: على سبيل المثال استحداث توفير الخدمة المجتمعية في السودان، عبر المطابخ الجماعية والمنشئآت الصحية، ومراكز الإيواء، والبرامج التعليمية المدارة مجتمعياً. لن يكون التأكيد على قصص البطولة الفردية، بل على تجارب التنظيم الجديرة بالملاحظة. الصحافة الثورية، المتمحورة حول الناس، ضرورية للتزويد الدقيق بالمعلومات وتوثيق الجهود التنظيمية الثورية. فقد توفر تمثيلاً حقيقياً للواقع، وقد تركّز على أولويات الشعب، بدلاً عن التشويشات التي يدفع بها الإعلام النخبوي. على سبيل الإضافة، قد يسهّل هذا الضرب من الصحافة تبادل الدروس والتحليلات في إطار المجهودات الثورية العالمية، لتمكّن من تطورها إلى جبهة ثورية عالمية متماسكة وضرورية: ليس إعلاماً للشعب فحسب، بل تعزيزاً لحس التضامن، وسلطة الشعب، والهدف المُشترك، على امتداد الحركات الثورية العالمية.

في الوضع الراهن، حيث تندر الصحافة الثورية، يفيض منطق الاستثمار في الاتجاهات السائدة" الترندات" على حساب أنشطة المناصرة و التضامن عالمياً. وهذا جليٌ في حالة السودان، في ناشطية الدياسبورا السودانية. ترى المجموعات المتلهفة حد اليأس لكسب الانتباه لنضالات شعوبها، والتي هي في أمسّ الرغبة لإنهاء معاناتها، ترى أن جعل السودان "ترنداً"، هو أقصر الطرق باتجاه هذه الأهداف. وتضمنت هذه محاولات لموائمة النضال السوداني ليناسب شكل النضال الفلسطيني، تصوير السودان بوصفه مُحتلاً بواسطة الدعم السريع (المدعوم من الإمارات العربية المتحدة) بأسلوب شبيه بالاحتلال الصهيوني. تمنح هذه المقاربة الأولوية لوضع جرائم الدعم السريع تحت الضوء، بينما تتجاهل جرائم القوات المسلحة السودانية، وتؤدي إلى دعوات لإنهاء الدعم المقدم للدعم السريع، عوضاً عن نزع الشرعية عن كل الأطراف التي تسعى للحصول على السلطة والمحافظة عليها عبر العدوان والعنف.

وضع جرائم الدعم السريع تحت الضوء هذا، ليس منفصلاً عن الطرق التاريخية التي توفر النجاح والرواج لهذه السرديات قبالة الرأي العام السوداني. تتضمن هذه الأطر التهميش التاريخي الأغيَّرة (othering) الواقعة على المواطنين السودانيين من المناطق الغربية للبلاد، كما أوضحنا أعلاه. وبما أن معظم أفراد قوات الدعم السريع، بما في ذلك نواة هذه القوات، هم من غرب السودان، من الممكن تأطيرهم ليس بوصفهم مجرمين أو متمردين فحسب، بل غزاة ومحتلين (مثل الصهاينة تماماً). لكن هذا تعريف غير دقيق، على أقل تقدير. ثم إن هناك إطار عمل ضروري آخر، لنجاح مثل هذه السرديات، هو إطار حماية الدولة، والذي يُعادَلُ بحماية الجيش الرسمي للدولة (المتورط في مواجهة الدعم السريع)، عوضاً عن حماية الناس (في مواجهة الطرفين المتحاربين المجرمين، على حدّ سواء، وقوى الثورة المضادة الأخرى). اطار العمل هذا مبنىٌ على تاريخ طويل لبروباغندا الدولة، وتسليح شعارات الوطنية لجلب الدعم للطبقات الحاكمة، التي تسيطر على الدولة. (وليس السودان بالاستثناء عن العادة في هذا، فإطار عمل مثل هذا حاضرٌ في الغالب الأعم من الدول الحديثة).

هذا الطريق المختصر، فيما يتعلق بلفت الانتباه نحو السودان، درب يقود البلد إلى الاتجاه الخاطيء، على المدى القصير والطويل على حدٍّ سواء. حتى أكثر السيناريوهات إيجابية فيما يتعلق بنتيجة مسعىً كهذا، هو أنه سينجح في قطع كل الدعم فقط عن قوات الدعم السريع، ممهداً بذلك الطريق لحكم عسكري شمولي بحد أدنى من المحاسبة للذين يقرون العنف باسم الدولة.

لذلك، رغم أهمية دراسة دور حكومة الإمارات العربية المُتحدة العدائي التوسعي، فإن نزعة تقديمها في السياق السوداني بوصفها داعمة لقوة مُحتلة شبيهة بالمشروع الصهيوني يقود إلى أخطاء قاتلة بالنسبة إلى المشروع الثوري. فهي تقود، على سبيل المثال، إلى تجاهل العوامل الداخلية المهمة إلى أدت إلى خلق قوات الدعم السريع ومليشيات أُخرى: القدرة على تجنيد أعضاء مثل هذه المليشيات ناجمة عن الاستيلاءات التاريخية والمستمرة على الأرض، وعمليات السيطرة على الموارد، التي همشت مجتمعات داخل السودان وحولتها إلى ضحايا.

لذا، فإن الطريق القصير والرائج لجذب الانتباه تجاه السودان، سوف يؤدي إلى دمارٍ طويل المدى، ومُعتبر لإمكانية التنظيم الثوري في السودان، والتي لا يمكن أن تُبنى إلا على أساسٍ قوي من التمثيل الدقيق لكل المظالم التي تواجهها المجتمعات المُختلفة في القطر، وما يجاوزه. على نحو مماثل، فإن المقاربة القائمة على اختزال المعلومات حول النضال السوداني أو الفلسطيني إلى صيغة الأخبار العاجلة، رغم نجاحها المحدود قصير المدي، فإنها في الواقع تدمر احتمالات استحداث أشكال من تضامنٍ دقيق، و مبني على الأدلة، حتى وسط جمهور مُتعاطف وحلفاء ذوي مبدأ. مثل هذا التضامن الثوري، يمكن دعمه عبر صحافة ثورية فحسب.

التضامن الثوري

في مقولة عبقرية تُبرز أهمية المقاربة الثورية للتضامن مع فلسطين، قالت الباحثة والمؤلفة الاشتراكية خديجة صفوت ببراعة: "إننا نخذل فلسطين عندما لا ندرك مغبة العزلة التي تفرضها علينا الرأسمالية المالية الصهيونية العالمية القَبَلية بمغبة التماهي مع لغتـ[ها] دون أن نجود لنا فنبدع لغة تخصنا نحارب بها ونواجه بها خصومنا العالميين والداخليين. تتضمن التجارب السودانية الحديثة وفرة من الأدلة على التبعات المريعة لتبني لغة وأدوات الثورة المُضادة، حتى وإن كانت مفيدة على المدى القصير. أضعفت المقاربات البراغماتية التي تخلو من التحليل الثوري المادي - من لغة سياسات الهوية إلى أدوات استغلال الترندات - مشروع المقاومة السودانية داخلياً، كما أنها أضعفت بقدرٍ مساوٍ قدرتها على دعم النضال الفلسطيني.

إن مهمة إيضاح لغة وأدوات التضامن الثورية هي مهمة عاجلةٌ وضرورية، ولا ينبغي أن تُهمل في سبيل البحث عن المكاسب العاجلة؛ فهي مهمة مستمرة تتطلب توظيف عدسات نقدية على امتداد تحليلنا للمظالم، وفي استحداث استراتيجيات مقاومة. كان من شأن توظيف مثل هذه العدسات - ضمن تقاطعات النضال السوداني من أجل العدالة والنضال الفلسطيني من أجل التحرر - أن يرفع مستوى النقاشات حول تطبيع حكومة السودان الانتقالية مع الاحتلال الصهيوني، فوق سياسات الهوية، والتعريفات المشوشة للتحديث والتقدم، والترويج عوضاً عن ذلك لنقاشات حول ما دعاه الماركسي المصري سمير أمين بساقي المشروع الإمبريالي (ساق اقتصادية والثانية سياسية). كانت حالة التطبيع السوداني مع الكيان الصهيوني مثالاً على عمل هاتين الساقين في تناغم، في عرض جماهيري سافر، ليكون تقريباً كاريكاتيراً للفظاظة في طبيعته التعاقدية التبادلية: بربط استخدام الأدوات المالية العالمية (للساق الاقتصادية) من أجل الدفع قُدماً بالساق السياسية للتدخلات الكولونيالية في فلسطين. في الحالة المتعلقة بتحديد النضالات المشتركة للسكان السودانيين والفلسطينيين، والأحداث التي أدت إلى الزيادة المتزامنة في معاناتهم في 2023، ستبُرِزُ العدسات واللغة النقدية الثورية أيضاً قضايا مثل تأثير شرعنة القوى الإجرامية (الدولة الكولونيالية الإسرائيلية في فلسطين، والحكم العسكري في السودان) بواسطة المجتمع الدولي، ودورها في تقويض أفعال المقاومة الشعبية. قد تكون هذه مقاربة، واضحةً، كما أنها قد تكون، في الوقت عينه، مقاربة تساعد على توحيد وتعبئة مجموعات مضطهدة عديدة على امتداد الكرة الأرضية حول قضية المحاسبة، في ما يتعلق بالدبلوماسية العالمية، وتغيُّراً جذرياً في بنياتها.

ثمة مثال صغير، لكن مهم، على مثل هذه المقاربة، حدث في أعقاب انقلاب المجلس العسكري في السودان في أكتوبر 2021. ابتدرت بعثة الأمم المتحدة في السودان، في ذلك الوقت، جهوداً لإعادة شرعنة قادة الانقلاب بتبني مفاوضات لتشكيل هيكل حكومي جديد للبلد، بمشاركة المجلس العسكري والشركاء المدنيين في حكومة السودان الانتقالية، في الوقت الذي كانت البلاد فيه تشهد احتجاجات يومية ضد الانقلاب وضد أي شكل من أشكال الحكم العسكري. حاولت بعثة الأمم المتحدة إقناع لجان المقاومة بالانضمام إلى اجتماعات التفاوض، باعتبار شرعيتها الشعبية، التي كانت جلية في حجم وتنظيم الاحتجاجات التي قادتها. وبعد مُطالبات متكررة، رفضتها اللجان، قبلت لجان المقاومة أخيراً حضور اجتماع؛ بشرط أن يُبث الاجتماع حياً مُباشراً على موقع الفيسبوك. فهمت اللجان بوضوح أن السرية تُنمّي الفساد وتقلل الانخراط الشعبي، وسعت بذلك لضمان الشفافية. رفضت بعثة الأمم المتحدة اقتراح لجان المقاومة، وألغت الاجتماع المُقترح، لتعترف عملياً بأن مقاربتها لم تكن شفافة، أو لم تكن تتوافق ومصالح عموم الشعب، الذي سعت إلى إخفاء الواقع السياسي عنه. كان هذا المُقترح بواسطة لجان المقاومة ونجاحه في فضح طبيعة بعثة الأمم المتحدة والعملية التي تتبناها نتاجاً لالتزام مبدئي بحقوق الناس في المعلومات والمشاركة السياسية، لكونه مبنياً على فهم تأثير المشاركة الشعبية على توازن السلطة في مواجهة النخبة، وانعكاساً للاستخدام الإبداعي للموارد التكنولوجية الُمتاحة.

يوفر تاريخ النضال الفلسطيني أيضاً مثالاً على الكيفية التي يمكن بها للشفافية وإتاحة الوصول إلى المعلومات أن تدعم المشروع الثوري. ومما يُنسى كثيراً، أن تورط القوى الكولونيالية الغربية في خلق المشروع الكولونيالي في فلسطين صار معروفا، بفضل الكشف عن نص اتفاقية سايكس ـ بيكو السرية فحسب، بواسطة الثوار في روسيا في أعقاب ثورة أكتوبر 1917. إلى يومنا هذا، يوفر نشر هذه الوثيقة الهامة دليلاً قوياً داعماً للحُجج الثورية ضد الممارسات الكولونيالية للشمال العالمي.

يكشف هذان المثالان معاً أن الشفافية والمحاسبة أسلحة قيّمة وفعّالة، ضد التسلح المضاد للثورة بالسرية في الدبلوماسية الدولية (التي تُبرّر عادةً تحت الشعارات المُبهمة للأمن القومي وحماية سرية الدولة). كما يكشف المثالان أن التمظهرات العملية للشفافية والُمحاسبة تعتمد على ما هو ممكن في ذلك الوقت، وأن الجهود لتحقيق الشفافية والمحاسبة تختلف باختلاف السياق. فقد تشمل في بعض البلدان الدفع للإفراج عن تفاصيل التمويل والاتصالات الدبلوماسية، بينما قد تُركز في البعض الآخر على إبراز المعلومات العامة المُغفَلة. يتطلب فهم هذه التقييدات مناقشات مُنخرطة ومزوّدة بالمعلومات مُتجذّرة في التحليل المبدئي، والتضامن الثوري العالمي. من المهم هنا تذكر أن لمثل هذه المحاولات فرصة أفضل للنجاح، عندما تُطبّق داخل المنظمات السياسية الثورية، عوضاً عن أن تُطبق بواسطة أفراد ليس لهم ارتباطات تنظيمية.

في السودان يعد وجود مشروع ثوري ملتزم بتحليل ماديّ للقضايا داخل الحدود السياسية للبلد وخارجها ضرورياً وربما يكون مُفيداً. وبينما جادل البعض بأن يصير المشروع الثوري من الماضي، لصالح الأولوية قصيرة المدى من أجل إنهاء الحرب الراهنة، فإن المشروع الثوري وحده هو القادرة على تحقيق هذه الغاية وبناء سلام مُستدام مدفوع بالعدالة في القطر. مشروعٌ مثل هذا سوف يتضمن، على سبيل المثال، تطوير الجهود الحالية لتوفير الخدمات المجتمعية، التي تساعد السكان السودانيين في الوقت الحاضر على البقاء على قيد الحياة في خضم الحرب، إلى أنظمة مستدامة للسيطرة المجتمعية على الموارد و صناعة القرار. سوف يُحسّن هذا حياة الناس على المدى القريب، ويخلق شروطاً لنمو سلطة الشعب من أسفل لأعلى، ويكفل توزيعاً عادلاً للموارد، مزيلاً المساحات المُتاحة للقوى النخبوية المُسلحة والأسباب الجذرية للحرب، على المدى الأطول. ينبغي على الحلفاء التقدميين العالميين للسودان، أن يوظفوا مُقاربةً مماثلة من تثوير مناهجهم وتحليلاتهم، باستخدام فضاءات الناشطية السياسية المتاحة لهم لزيادة أرجحية التقدم الثوري داخل المجتمعات المعانية. المقترحات المذكورة آنفاً، فيما يتعلق بتبني صحافة ثورية، والشفافية والمحاسبة في الدبلوماسية العالمية، هي أمثلة على أفعالٍ تضامنية أخرى، يُمكن أن تفيد كلا من حركات المقاومة السودانية والفلسطينية، على حدٍّ سواء ـ ضمن حركات أُخرى عديدة في شتى بقاع العالم.

يجب مُخاطبة النضالات في السودان وفلسطين والمجموعات السكانية المضطهدة الأخرى، بواسطة ثوار يستخدمون أدواتٍ ولغة تتوافق مع المباديء الثورية، وليس تلك المفروضة بواسطة المُضطَهِدين. ترفض أُطر العمل الثورية تراتبيات النضالات، والتنافس على الانتباه العالمي، وتُشدد على أن الحرية والكرامة حقوقٌ كونية. وأن وجود أي نظام قمعي يهدد نجاح كل الحركات الثورية. تستخدم كل الأنظمة القامعة نفس الأدوات ضد المقاومة الشعبية التي تواجهها، وتستخدم السلطة التي راكمتها في أحد المواقع الجغرافية، لتوطيد أنظمة القمع المفيدة لها، في مناطق أخرى من العالم. على الرغم من ذلك، لا يعني هذا أن الانظمة القامعة تستنسخ بعضها البعض على الدوام، أو أنها ترتبط ارتباطات مُباشرة؛ وعليه فلا ينبغي أن يقتصر فهمنا الثوري على البحث عن الروابط التراتبية أو التآمرية بين النضالات. في الواقع، يجب أن ينبني التحليل المادي الثوري على المباديء الثورية، والفهم السياقي لكل نضال، وينبغي أن يسعى إلى استحداث أدوات كافية لتحسين الواقع المادي للمجتمعات المقموعة في الحاضر، وفي هذه الأثناء، يجب وضع أساسات لأنظمة جديدة في المستقبل.

لا نقول إن على للتضامن الثوري أن يتجنب المكاسب السريعة، بل يتوجب عليه أن يكون قادراً على موازنة التغيرات قصيرة المدى، مقابل نجاح المشروع الثوري طويل المدى؛ فالتضامن الملتزم بالعمل هو الذي يخدمهما معاً على نحوٍ دياليكتيكي/جدلي. ويُدرك التضامن الثوري أن الفشل في أحدهما يعني الفشل في كليهما، وكذلك أيضاً تقويض إمكانية التحرير والثورة على المستوى العالمي.

مزن النيل؛ باحثة وكاتبة من السودان، ذات خلفية عملية واكاديمية تجمع ما بين الهندسة والاقتصاد والسياسات العامة. من مؤسسي مركز استناد العامل في ابحاث الابتكار والعلوم والتكنلوجيا من اجل التنمية النافعة للناس، حيث تركز في عملها البحثي على مواضيع السياسات الصناعية ولها اوراق علمية منشورة في المجال. لمزن مقالات منشورة في الشأن السياسي السوداني على منصات الاشتراكيين الثوريين، الجزيرة انجليزي، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط وغيرها.