Narcotráfico: Obstáculo para la democratizacón y la desmilitarización en Centroamérica

Topics

Una de las tendencias que marcan la transición centroamericana y su inserción en el mundo globalizado, el fenómeno de la narcoactividad, tiene raíces históricas muy claras en los años en que el istmo fue uno de los escenarios de las fases finales de la guerra fría.

La historia de Centroamérica está marcada por su condición geográfica. A medida que los países del mundo se han ido acercando, como consecuencia del crecimiento del intercambio comercial y los avances de la tecnología, esa condición geográfica se ha traducido en un acentuado factor geopolítico. Desde los albores de la formación de las repúblicas independientes y en el proceso de balcanización que siguió al fin del dominio colonial español, en el primer cuarto del siglo XIX, la sombra de ese factor geopolítico se hizo sentir en los destinos de nuestros pueblos.

En adelante y hasta nuestros días, la historia de cada nación del istmo está influida, muchas veces de manera decisiva, por factores externos. Verdad particularmente evidente en la segunda mitad de este siglo, cuando el fragor de la guerra fría arrastró a las naciones del istmo a un período de tensiones internas y regionales que llegaron, en algunos países, a conflictos armados calificados alguna vez como de baja intensidad.

En la dinámica global que condujo al fin del conflicto Este-Oeste, las naciones centroamericanas encontraron los intersticios apropiados para formular soluciones regionales, que condujeran a la finalización de las confrontaciones nacionales y a reducir el peso de los factores extrarregionales que alimentaban la tensión. La adopción del Plan Arias para la solución pacífica de la conflictividad centroamericana, durante la cumbre de Esquipulas II, en agosto de 1987, constituye un punto de referencia obligado en la definición de la nueva etapa

histórica por la que transita el istmo.

Características de esta nueva fase son una pesada herencia de pobreza extrema, instituciones republicanas debilitadas y procesos de reconciliación inconclusos. A su vez, este curso histórico se imbrica con la intensificación de los procesos de globalización económica, factor nuevamente extrarregional que marca derroteros en muchos sentidos ajenos a la voluntad o decisión soberana de los centroamericanos.

Con una extensión territorial conjunta de 511 mil 217 kilómetros cuadrados, los siete países centroamericanos (Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y una población estimada, en 1996, de 33 millones de personas, el reto común es insertarse de manera eficiente en la economía globalizada y al mismo tiempo superar aquella herencia de pobreza y pobreza extrema, dejada por la llamada década perdida (los años 80) y que el crecimiento registrado durante la actual ha sido insuficiente para revertir.

Las economías centroamericanas siguen dependiendo fuertemente de la producción agropecuaria y la exportación de bienes primarios. Al propio tiempo, con diverso grado de éxito, estos países se esfuerzan por diversificar sus exportaciones a través de la apertura a la industria de ensamblaje (maquilas) y por desarrollar su potencial turístico.

En el período 1990-95, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crecimiento real promedio del Producto Interno Bruto (PIB), fue de 4.5 por ciento, traducido en un crecimiento del PIB per cápita de casi dos por ciento en el mismo lapso.

"Sin embargo,"advirte el BID, "desde el punto de vista del crecimiento y el bienestar, se puede argüir que los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica y Panamá, todavía están por detrás de otras regiones emergentes en el mundo."

Este rezago es particularmente notorio en materia de distribución de la riqueza. En Guatemala y Panamá, en 1989, el quintil más rico de la población recibió 60 por ciento del ingreso total, mientras que el más pobre recibió solamente el dos por ciento. Aún para Costa Rica, esas cifras eran bastante desequilibradas, 51 y 4 por ciento, mientras que en su quintil más alto el 10 por ciento todavía absorvió más de un tercio del ingreso total, según informa también el BID.

"Es obvio", añade esa fuente, "que Centroamérica no ha sido aún capaz de generar suficientes trabajos regulares (tanto en términos cuantitativos como cualitativos) en la economía formal, para introducir una estimulante mejora en la pobreza y reducir la brecha entre ricos y pobres. En algunos casos, los pobres están peor hoy que antes de la crisis fiscal/deuda de los años ochenta."

Narcoactividad y globalización

Una de las tendencias que marcan la transición centroamericana y su inserción en el mundo globalizado, el fenómeno de la narcoactividad, tiene raíces históricas muy claras en los años en que el istmo fue uno de los escenarios de las fases finales de la guerra fría. No se trata sólo de la bochornosa cadena de hechos que se conocen bajo el nombre de escándalo Irán-Contras, sino de un fenómeno mucho mas amplio que, por decirlo de algún modo, inició toda la contaminación que ha convertido a Centroamérica, en nuestros días, en un circuito importante del narcotráfico.

Aparecida como un fenómeno externo, como subproducto estimulado por acciones u omisiones de Estados Unidos y sus aliados en el istmo, la narcoactividad está teniendo un boom sin precedentes en la historia regional, al punto de convertirse en una amenaza latente para la consolidación de los procesos democráticos en la mayoría de países istmeños, o disolvente de aquellas experiencias democráticas de más largo arraigo, como la costarricense.

Las amenazas a las frágiles democracias centroamericanas están lejos de originarse exclusivamente o principalmente en el narcotrafico. El talón de Aquilesde tales regímenes políticos se encuentra en su precario soporte económico-social. Arrastrados por la ola del ajuste estructural de corte fondomonetarista, los países del istmo suman a la herencia del conflicto una pesada carga de desempleo, reducción de los servicios sociales y aumento de la marginalidad, que hacen fértiles sus suelos, para que florezcan todo tipo de ilícitos, de los cuales se retroalimentan estructuras de poder surgidas al amparo de los regímenes autoritarios del pasado reciente.

En esto radica la importancia del proyecto de investigación, en cuya fase terminal nos encontramos ahora. Se trata de un esfuerzo pionero, que si bien apenas pone las bases para el estudio más completo del fenómeno, al mismo tiempo se constituye en un punto de apoyo para alertar a las sociedades centroamericanas sobre la amenaza que representan para nuestros países tanto la narcoactividad en sí misma y las acciones para combatirla.

La narcoactividad es un fenómeno complejo cuya expansión por tierras centroamericanas difícilmente puede atribuirse a un sólo factor. Por la misma razón, su estudio ha de ser multidireccional e interdisciplinario. Sin embargo, nuestras investigaciones tienen una deliberada orientación hacia lo político. Si bien necesitábamos acercarnos a un diagnóstico, y partir de él, la preocupación central se refiere a los componentes políticos del problema, o bien aquellos de naturaleza jurídica, social o económica que ayuden a explicar de qué modo, este fenómeno, amenaza las aspiraciones democráticas de las sociedades centroamericanas.

En tanto que esfuerzo pionero, la calidad y el volumen los resultados de una investigación nacional a otra varían significativamente. Podemos explicar las diferencias por el descompasado ritmo en que cada investigador se fue incorporando al proyecto, al tiempo que hubo notorios vacíos desde la coordinación, sin contar los atascos que cada autor debió vencer. Sin embargo, lo más importante, hablando de resultados, es el contenido. Los informes nacionales arrojan tendencias generales, que constituyen precisamente el objetivo principal de estas líneas. Esas tendencias se reflejan igualmente en los ejes temáticos definidos para la discusión del seminario.

Elementos de un diagnóstico regional

Los informes nacionales no dejan lugar a dudas respecto de que Centroamérica es hoy una zona donde la narcoactividad se expresa bajo todas sus formas: producción, consumo, almacenamiento y tránsito de drogas y precursores, así como lavado de recursos provenientes del narcotráfico y aumento de los hechos delictivos asociados con la narcoactividad, incluyendo la formación de estructuras delictivas permanentes, vinculadas al denominado narcotráfico internacional.

La magnitud de cada una de estas manifestaciones de la narcoactividad varía de un país a otro, a juzgar por los informes. Sin embargo, estos coinciden en destacar el aumento del consumo. Si en el pasado reciente, por ejemplo a inicios de la década de los 70, en Centroamérica predominaba el consumo de marihuana (excluyendo, por comodidad expositiva, obviamente el alcohol), en la actualidad se encuentra muy extendido el uso de la cocaína y el crack. Para los propósitos de esta investigación lo que interesa destacar es que la región se ha convertido en un mercado en sí mismo, trascendiendo su condición previa de mera región de transito.

El crecimiento del consumo no agota su explicación en el hecho, corroborado por los informes, de que los agentes locales del narcotráfico están siendo pagados, al menos parcialmente, en especie. El deterioro de las condiciones de vida, la desintegración familiar, la formación de bandas juveniles que ofrecen salidas falsas al descrédito de movimientos y luchas sociales, el aumento de las presiones laborales en un mercado de trabajo dominado cada vez más por la competencia propia del capitalismo salvaje, las modas y la extendida penetración de la cultura consumista del primer mundo, particularmente la estadounidense, parecen ser algunos de los factores que se suman, cuando se intenta explicar por qué se extiende el mercado regional para los estupefacientes.

Por otra parte, el incremento en el uso de las drogas está contribuyendo a reforzar, en las sociedades centroamericanas, tendencias de mayor desintegración social e inseguridad ciudadana. Difícilmente se puede disociar el consumo de enervantes del aumento de cierto tipo de hechos delictivos. Al mismo tiempo, representa un problema de salud pública para cuya atención, invariablemente, hay rezago e insuficiencia presupuestaria estatal.

Parece general a la región la carencia de políticas de Estado, para la atención del problema, no obstante que, en la mayoría de países, existen organismos multisectoriales coordinados a muy altos niveles gubernamentales. La narcoactividad, bajo su modalidad de consumo, no constituye una prioridad en las agendas de los gobiernos, lo que contrasta con las muy publicitadas acciones de interdicción. Las omisiones, en materia de prevención o regulación del consumo interno de drogas, no llevan implícita la amenaza de descertificación estadounidense, como ocurre respecto del combate al narcotrafico propiamente dicho.

La tendencia creciente del consumo de drogas es un tema que, si bien escapa a los objetivos de nuestra investigación, merecería ser objeto de estudios posteriores, particularmente buscando responder si ¿el aumento del consumo de estupefacientes obedece a un plan deliberado de ampliación del mercado, por parte de las organizaciones externas de narcotraficantes? ¿hasta dónde puede ampliarse el mercado en nuestras sociedades, caracterizadas por elevados índices de pobreza y pobreza extrema? ¿están preparadas las sociedades centroamericanas para emprender acciones encaminadas a reducir el consumo de drogas? ¿son eficaces los esfuerzos que se hacen en este terreno? ¿cuál es la relación entre el aumento del consumo y la aplicación de políticas de ajuste en las economías centroamericanas?

Respecto de la producción, los informes también revelaron algunos puntos que merecen ser destacados. El primero de ellos es que una de las drogas, la marihuana, se ha convertido principalmente en un producto para el comercio intraregional, antes que para abastecer los grandes mercados del mundo.

Si bien no todos los informes se refieren extensamente al tema, parece pertinente inferir que el perfil de los productores de marihuana es especialmente de pequeños campesinos, que han sustituido sus cultivos de granos básicos por cannabis. Se trata más bien de productores dispersos, que cultivan por cuenta propia, antes que plantaciones promovidas por agentes externos, como parece suceder con la producción de amapola que se realiza en algunas regiones de Guatemala.

En todo caso, la producción de marihuana y amapola es tema que, en los informes nacionales, se trata de manera inevitablemente superficial. Del mismo modo, el consumo amerita un estudio más profundo de la producción de drogas, que ponga acento en cómo la lógica del mercado compele a la sustitución de cultivos. El dato de los diferenciales de precios pudiera resultar una explicación simplista, dado que el costo de los riesgos que implica la producción de drogas aporta una línea intangible, que los campesinos centroamericanos seguramente no se habrían dispuesto a trasponer en otros momentos de la historia regional.

La expansión de la producción no podría explicarse por una mera relación de mercado, sino requiere el estudio del entorno que estimula la sustitución de cultivos, incluido un ambiente de extendida permisividad, por no decir impunidad, desde el Estado y sus agencias de poder coercitivo. Este es uno de los retos, para investigaciones posteriores sobre el crecimiento de la producción de drogas en nuestros países.

Por lo que toca al uso del territorio centroamericano, como trampolín para el reenvío de las drogas hacia el mercado estadounidense, en la mayoría de los informes es perceptible el reforzamiento de ese rol tradicional con el de la creación de bodegas. Los métodos del trasiego se analizan en algunos de los informes, de los que se deduce que la acumulación de stocksen el área responde a la permanente diversificación de procedimientos y rutas, y al crecimiento de la importancia del mercado regional.

Uno y otro uso del territorio istmeño (transito y almacenamiento) parecen asociados, por otra parte, con la debilidad de los cuerpos de seguridad, sus limitados recursos técnicos para ejercer control sobre los pasos fronterizos o las aguas territoriales, así como su vulnerabilidad ante la acción corruptora.

Si bien la intensificación del uso de Centroamérica para trasegar drogas es motivo de preocupación, cabe estar alertas respecto del sobredimensionamiento del asunto. Uno de los retos para la investigación es tratar de acercarse a una exacta ponderación de la importancia de las rutas centroamericanas, frente a las de otras regiones del continente, particularmente el Caribe.

Será necesario cruzar muchas fuentes para intentar acercarse a una ponderación verosímil. Sin llegar a minimizar el fenómeno, cabe prevenirse acerca de la tentación de los gobiernos a presentar estadísticas infladas sobre la magnitud del fenómeno, pues en ello está en juego el aumento o la disminución de la asistencia norteamericana.

El lavado de recursos financieros provenientes del narcotráfico es también una constante en el informe, si bien el grado de atención que se presta al fenómeno varia de un caso a otro. El tema del lavado se encuentra extensamente abordado principalmente en el informe de Panamá, lo cual no parece una mera casualidad: ello alude a las características de la economía panameña y a la adaptabilidad del negocio de las drogas a las peculiaridades de cada país. La existencia de un importante centro bancario internacional y la vocación hacia los servicios, de la economía de ese país, se antojan condiciones básicas para que sea particularmente extensa esta rama de la narcoactividad.

El lavado se manifiesta en todos los países. El aumento de las inversiones inmobiliarias y cierta hipertrofia del sistema bancario-financiero, formal e informal, son las señales más claras de que, en los circuitos económicos de nuestros países, se están introduciendo de manera creciente los llamados narcodólares. Significativamente, en ningún caso hay estimaciones siquiera aproximadas de la magnitud del fenómeno y, hasta ahora, excepción hecha de los casos a los que se refiere el informe Panamá y un muy reciente escándalo financiero en El Salvador, hay poco más que indicios de supuestos negocios utilizados para el blanqueo de activos.

Aproximarse a una más exacta ponderación de los efectos económicos del narcotráfico, en particular del lavado, es todavía una asignatura pendiente. Lo que hemos recogido sobre el particular es sólo el inicio de lo que deberían ser líneas posteriores de investigación. Por ejemplo, el impacto que tiene el lavado en el boomde la construcción y el surgimiento de áreas residenciales de nuevos ricos, incluso en momentos en que las económicas centroamericanas como conjunto se encontraban deprimidas, puede ser una línea especifica para búsquedas posteriores.

Otro tanto cabe decir de la proliferación de centros comerciales y grandes edificios, contrastante con la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, incluidos entre ellos amplios grupos de capas medias ocupadas en el Estado o en el sector de servicios. El informe de Costa Rica, por ejemplo, se refiere a la verosimil hipótesis de la utilización del sector turismo para el blanqueo de dinero, versión con bastante sustento, si se tiene en cuenta que algunos de los inversionistas, o amigos suyos, han resultado implicados en escandalosos casos de narcotráfico.

El hecho de que los gobiernos centroamericanos hayan aprobado hace poco, en Panamá, el convenio regional para el combate y la prevención del lavadode activos, seguramente, es una manifestación más de la sobredeterminación estadounidense en la agenda regional sobre narcotráfico; pero, sin duda, también es indicio cierto del crecimiento del fenómeno. Entre las líneas de estudio que se avisoran, se encuentra aquello que toca a la idoneidad del instrumento contra el narcotráfico y al efecto que puede tener para prevenir el ilícito. La restricción del secreto bancario, por ejemplo, es un tema a estudiarse, dadas las características que han tenido, hasta ahora, los sistemas financieros de nuestros países.

Lo que genéricamente hemos llamado diagnostico de la narcoatividad, en Centroamérica no puede ser más preocupante. Si bien en países como Costa Rica y Panamá, por ejemplo, la producción no es tan relevante, el narcotráfico ha sentado sus reales, a través del lavado o el trasiego propiamente dicho. Por su parte, Honduras, Nicaragua y Guatemala destacan por la extensión de la producción. Y, como se anotó al inicio de este apartado, en todos los paaíses aumenta el consumo, de manera preocupante.

Si nos guiáramos exclusivamente por los informes, podríamos suponer que la situación en El Salvador y Belice se presenta menos grave que en el resto de países, pero estos casos pueden ser el ejemplo de la adaptabilidad del negocio a las condiciones nacionales, que es donde se encuentra el reto para el investigador. Su labor es difícil en cuanto tiene que moverse en un terreno preñado de hermetismo, silencio oficial deliberado, especulación y sensacionalismo periodísticos y carencia de datos confiables. Este es una constante, con diversos grados de agudeza, en todos los países.

Desmilitarización y narcotráfico

Este es uno de los temas centrales de nuestra investigación y, probablemente por ello, resulta menos dificultoso marcar los grandes ejes de su abordamiento.

El primero de ellos es más o menos histórico, pero de gran utilidad para la comprensión del fenómeno. Se trata de cómo las condiciones de conflictividad político-militar regional, de los finales de los setenta y toda la década de los ochenta, sentaron las bases del boom del narcotráfico en la región.

Desde su inicio, el negocio ha tenido un componente militar bastante claro, en el sentido de que la estrategia de contención aplicada por Estados Unidos, de Panamá hasta Guatemala, con las variantes comprensibles de Costa Rica y Belice, se hace de la vista gorda respecto de la penetración de los cárteles colombianos a estos países y el establecimiento de vínculos con altos jefes militares.

El caso del general Manuel Antonio Noriega es elocuente, pero no único. Lo que se esperaría de una visión de conjunto es algo más que esta constatación, pero nuevamente nos encontramos ante el hecho de que predominan los indicios y los retos de la investigación están precisamente en atrapar puntas de madeja que permitan acercamientos acumulativos al ovillo completo.

En este sentido, tiene mucha importancia la investigación histórica del Contragate, en cuanto de él parecen partir muchos cabos sueltos, particularmente para los casos de Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Otra línea clara de la investigación es la relativa al involucramiento militar en el narcotráfico. Los indicios son significativos en los casos de Guatemala y Honduras, pero hace falta mucho trabajo para documentar el fenómeno. La gran pregunta para esos países, y en cierto modo para El Salvador, es hasta qué punto pueden existir grupos de narcomilitares, con algún grado de organicidad, cuyo desarrollo y consolidación pueda ser el punto de arranque de una reversion militarista que devenga en narcodictaduras como las registradas en experiencias sudamericanas, como las de Bolivia y Paraguay.

Lo anterior se conecta con otro de los ejes principales de la indagación: el rol de las fuerzas armadas en el combate a la narcoactividad. La conclusión preliminar es que el debate no está culminado y que en el seno mismo de los ejércitos centroamericanos hay resistencias a desempeñar un papel más destacado, que probablemente quisiera asignarles Estados Unidos. Incluso, está en discusión si la política norteamericana puede prescindir de la

incómoda sociedad con los militares, para el combate al narcotráfico.

Cabe considerar esto, además, desde la perspectiva de los uniformados. La crisis misional que viven los ejércitos de la región es evidente y por ahí puede colarse una tendencia favorable a asignar un rol protagónico a las fuerzas armadas, en este terreno. De lo cual hay fuertes indicios en, al menos, Honduras y Guatemala, donde hay muchos militares metidos en el negocio, y podrían alimentar, por paradójico que parezca, una corriente favorable a esa inserción.

Se trata, para decirlo en palabras de Herasto Reyes, autor del informe sobre Panamá, de "poner a los ratones a cuidar el queso". Puede estarse ante lo que podría llamarse la mexicanizacióno el modelo mexicano de penetración de las estructuras castrenses que, para países como los centroamericanos, pueden ser muy graves, dados los antecedentes autoritarios de los mílites istmeños.

El tema es de la mayor trascendencia, al menos para los países del Triángulo Norte, (Honduras, El Salvador y Guatemala) donde las corrientes civilistas alcanzaron éxitos importantes en estos años, al colocar a los militares a la defensiva política. Precisamente por esto, y para atenuar el regreso del péndulo, conviene anticiparse y tratar de incidir en el debate que, de cualquier forma, ya se está produciendo.

Conviene llamar la atención de la sociedad civil sobre los riesgos de la formación de corrientes narcomilitares, agregando que, en ese terreno, se pueden encontrar aliados entre los mismos uniformados, proclives a la profesionalización de las instituciones armadas.

Parece claro el empeño por impedir la formación de corrientes narcomilitares, lo que pasa por la insistencia en que los miembros de las fuerzas armadas involucrados en casos de narcotrafico sean llevados ante los tribunales y sancionados conforme la legislación de sus países. La supresión del fuero militar en materia penal forma parte, desde esa perspectiva, de una necesidad para contribuir a disminuir los riesgos de contaminaciónde los institutos armados.

La militarización de la lucha contra el narcotráfico no se expresa exclusivamente en la tendencia a que los ejércitos asuman esa tarea. Así lo corrobora la experiencia de Costa Rica, país que, desde 1948, carece oficialmente de ejército, pero cuyas fuerzas policiales, especialmente las antinarcóticos, reciben entrenamiento y acuden a métodos propios de la contrainsurgencia practicada por los ejércitos centroamericanos en los años 80 y principios de los 90.

En casos como el nicaragüense, el fenómeno tiene connotaciones particulares: rivalidades de viejo cuño entre la policía y el ejército conducen a que éste incursione motu propio en la lucha antidrogas, a pesar de prohibición constitucional expresa.

Democracia, gobernabilidad y narcoactividad

De los informes se desprende, claramente, que la narcoatividad ha penetrado prácticamente todas las esferas de la vida de las sociedades centroamericanas. El grado de impacto de un país a otro, como de un ámbito a otro, es variable; pero, hay esferas claves para el ulterior desarrollo de los esfuerzos de construcción de sistemas políticos democráticos.

Uno de los datos más preocupantes es el referido a la corrupción. Si bien en las sociedades centroamericanas, lo mismo que en otras del continente, tradicionalmente hubo expresiones antológicas en este terreno, la venalidad ha llegado a niveles insospechados y en ello la narcoactividad juega un papel nada despreciable.

Destaca la incidencia corruptora del narcotráfico en los sistemas judiciales de la mayoría de países. El panameño, es probablemente uno de los más graves pues, según muchos indicios, la corrupción alcanzaría a altos niveles de la magistratura. Por lo que toca a Honduras, mencionado también a título de ejemplo, destaca el pago de fianzas determinadas por jueces venales que, de esa forma, liberan a narcotraficantes. El sistema judicial hondureño carece de mecanismos de depuración y, por el contrario, jueces y magistrados implicados en liberación de narcotraficantes nunca han sido sancionados.

Otro tanto ocurre en el ámbito policial. En varios países, acusadamente en Guatemala y Belice, hay indicios alarmantes sobre infiltración del narcotráfico en los órganos policiales. En el segundo de estos países, se produjo recientemente una masiva depuración de policías acusados de proteger el tráfico de estupefacientes, en tanto que en el primero quedó al descubierto, semanas antes de esta publicación, el encubrimiento de altos jefes de la Policía Nacional a la llamada Conexión Alemana.

Lo anterior agrava el panorama de falta de capacitación y estrechez de recursos que hagan eficientes a los órganos especializados en el combate al narcotráfico. En los casos de Honduras y Guatemala, por ejemplo, se crearon, dentro del Ministerio Publico, las fiscalías de narcoactividad; pero, en ambos países, es significativa la precariedad de los recursos con que trabajan.

La postración humana, presupuestaria y tecnológica de las fuerzas policiales especializadas en combate al narcotráfico tiene un doble efecto. De una parte, las pone a merced de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), cuyos agentes se convierten en los verdaderos conductores de la guerra antidrogas.

Por otro lado, la incapacidad policial, no sólo en el ámbito de la persecución del narcotráfico, sino en el espacio más amplio de la seguridad ciudadana, otorga argumentos a las corrientes más conservadoras, dentro y fuera de los ejércitos, empeñadas en conferir a los institutos armados funciones que trascienden sus mandatos constitucionales.

La debilidad de los órganos antinarcóticos contrasta con otra de las tendencias revelada por los

informes: el aparecimiento de grupos autóctonos de narcotraficantes, que dejaron de ser meros intermediarios o agentes de los cárteles colombianos o mexicanos, para convertirse en socios menores, pero con dominio, sobre sus propios mercados y zonas de operación.

Nuevamente, los casos de Honduras y Guatemala son los principales ejemplos de esta tendencia, que parece asociada al crecimiento de la demanda interna, a la que se aludió líneas arriba. Los retos de investigación en este aspecto particular del fenómeno son mayúsculos, pues nuevamente se dispone de indicios dispersos y muchísimas preguntas sin resolver.

Por ejemplo, no está claro cuáles son los patrones de arreglo entre los grupos de narcotraficantes nacionales con los de sus socios del exterior. Puede resultar discutible el uso indiscriminado de la figura de "cártel" para describir a estos grupos delicitivos; pero, es evidente que se trata de organizaciones bastante estructuradas, con áreas de influencia definidas.

Como en otras modalidades del crimen organizado, el establecimiento de las demarcaciones territoriales, entre estas agrupaciones, puede llegar a asumir formas violentas, según se ha podido comprobar en la reciente experiencia guatemalteca. El recurso a métodos del llamado narcoterrorismo hace aparecer, en ese país, la sombra de la colombianización. Este parece ser caso único en Centroamérica. En cambio, es bastante generalizada la asociación entre narcotráfico y otros ilícitos, particularmente el trasiego de armas y el robo de vehículos.

El surgimiento de organizaciones permanentes de narcotraficantes también está influido por la presencia en la región, especialmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, de contingentes de las fuerzas armadas o de grupos irregulares desmovilizados. Muchos de ellos no lograron reinsertarse en la vida civil y, en cambio, encontraron en los ilícitos formas de prolongación de su modo de vida previo, haciendo uso frecuente de la violencia, y viviendo el vértigo de lo clandestino y el poder de la impunidad.

Algunos de ellos, antes de abandonar las filas castrenses, policiales o guerrilleras, habrían participado en la narcoactividad y, en tales casos, no han hecho otra cosa que prolongar, hacia la vida civil, sus vínculos con ese ilícito.

Hasta ahora, el tema de violaciones a los derechos humanos por parte de los aparatos del Estado, encargados del combate al narcotráfico, no ha aparecido relevante en la investigación regional de la narcoactividad. Sin embargo tanto en la violenta Guatemala, como en la pacifica Costa Rica (para aludir al espectro completo) se han registrado casos de ejecuciones extrajudiciales de presuntos narcotraficantes. En el caso costarricense, es notoria la relación entre tales prácticas violatorias de los derechos humanos con el proceso de militarización de las fuerzas policiales.

Las garantías individuales de los involucrados en ilícitos relacionados con la producción, distribución o consumo de enervantes no tienen, en todos los países, trato igual. Son comunes las sentencias condenatorias a campesinos sorprendidos como productores de unas cuantas matas de marihuana, en tanto que los traficantes asociados con los cárteles de la droga sobornan jueces o contratan abogados, para evadir ser sancionados.

Otro tanto ocurre en el ámbito del consumo: aquellos adictos de origen acomodado cuentan con todas las facilidades para recibir tratamiento y asistencia profesional de médicos, psicólogos y psiquiatras. En cambio, los jóvenes de extracción popular, principales víctimas de las adicciones, tienen vedado el acceso a ese tipo de servicios, dadas las restricciones presupuestarias que las políticas de ajuste estructural han acarreado para todos los países de la región.

La narcopolítica es, en Centroamérica, algo más que una amenaza. Si bien la penetración del narcotráfico en los partidos políticos y los parlamentos no es otra cosa que la expresión de su influencia en todos los ámbitos, conviene aislar esto, como un tópico especifico de la investigación de la narcoactividad.

Aunque no suficientemente documentados, son numerosos los casos de funcionarios de elección popular que recibieron aportes de narcotraficantes para financiar sus campañas proselitistas. Aquí, se camina en el incierto terreno de los indicios y los trascendidos.

En particular, el tema de la financiación de las campañas electorales aparece como clave en la penetración del narcotráfico en la vida política regional. La legislación en esta materia, en la mayoría de países del área, es muy débil, por no decir inexistente. Ello facilita la labor corruptora, no sólo de narcotraficantes, sino de quienes requieren situar piezas en las esferas del poder político.

Probablemente los casos más relevantes sean, en este ámbito, los de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En el primero de esos países, el deterioro de la credibilidad de las instituciones políticas, especialmente la Asamblea Legislativa y los partidos, parece haberse acentuado con los recurrentes escándalos que asocian a los políticos con la narcoactividad.

En Nicaragua, menudearon los señalamientos públicos sobre la financiación a candidatos por narcotraficantes, u otros vínculos entre estos, en el más reciente proceso electoral, que condujo a la renovación de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

En Panamá, aparte del incidente Noriega, es del dominio público el aporte de un connotado narco a la campaña del actual presidente, Ernesto Pérez Balladares. En este caso, las autoridades judiciales obraron con inusitada agilidad para exculpar al mandatario, aparentemente presionados por el temor a colombianizar la situación, situación en la que tampoco se mostró interesado Estados Unidos, dada la anuencia del Ejecutivo panameño a establecer, en territorio su nacional, un centro continental de lucha contra las drogas.

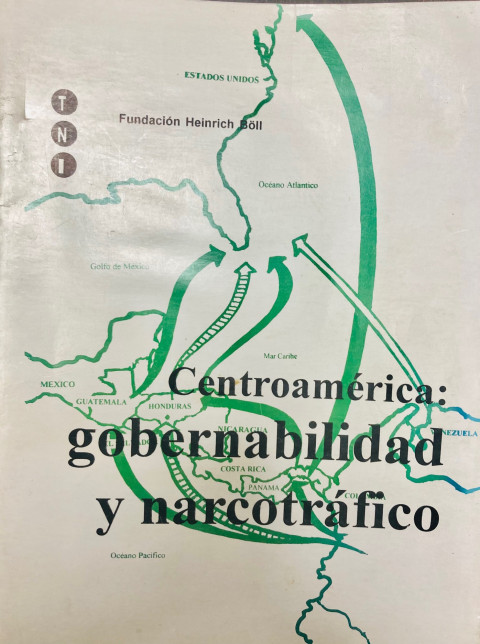

Narcotráfico y geopolítica en Centroamérica

Las investigaciones nacionales remiten constantemente a los orígenes del actual boomde la narcoactividad de la región, destacando su relación con la política de mirar hacia otro lado en esta materia, por parte de Estados Unidos, en los años mas intensos de su estrategia de contención en el istmo.

Cabe preguntarse si el actual fenómeno de extendida presencia de la narcoactividad en Centroamérica se hubiese producido, de todos modos, como parte de una tendencia paralela a las tensiones propias de confrontación Este-Oeste y no derivada de ellas. El planteamiento de una hipótesis, en ese sentido, sólo puede ser valido como recurso para comprender, más exactamente, las dimensiones de la responsabilidad histórica del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región, en el arranque del problema.

El argumento de que, con o sin Contra, o con o sin Iran-gate, se habría producido el boom del narcotráfico puede resultar apologético y, por eso, motivo de rechazo. Resulta un distractor.

Para lo que interesa en este apartado, la referencia a los orígenes históricos del actual problema puede simplificarse en la fórmula: "en los orígenes estuvo la geopolítica", lo cual sitúa un marco imprescindible para la consideración del fenómeno, que aparece, con mayor o menor grado de elaboración, en los informes nacionales.

La geopolítica que se ha desarrollado en torno al narcotráfico es un factor central en la evolución de la tendencia, puesto que, al ser considerado un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, éste define muchas de sus relaciones con los países del istmo desde el prisma, aunque no exclusivamente de él, de la conducta de estas naciones respecto del narcotráfico.

En los gobiernos de la región, el tema de la descertificación tiene una importancia creciente. Como se sabe, en 1997, en el istmo, solamente fue descertificado Belice, bajo la acusación de que el gobierno de esa nación caribeña y centroamericana no ejerce suficiente control de su territorio, usado como puente para el reenvío de cocaína a Estados Unidos.

Con la descertificacion beliceña y colombiana, va un mensaje para el resto de la región, en la cual se tiene muy fresca la experiencia de hasta donde puede llegar Washington so pretexto de combatir al narcotráfico: la invasión militar a Panamá de 1989 lo recuerda constantemente.

Claro está que bajo la actual correlación mundial de fuerzas, en plena consolidación del mundo unipolar (hablando sobre todo en un sentido político-militar), no luce probable que ningún país del istmo pueda ser objeto de una acción extrema como la de 1989 en Panamá. Precisamente el uso de otros mecanismos de presión, entre ellos el de la certificación unilateral, es el signo dominante.

En por lo menos tres de los informes nacionales, especialmente en el de Costa Rica, se encuentran valiosas aportaciones a la consideración del factor geopolítico. Aquí, a lo dicho, conviene agregar que hace falta mayor análisis colectivo de los investigadores, acerca del lugar que Estados Unidos asigna a Centroamérica en su estrategia global antidrogas, si es que existe tal estrategia global.

Esto se relaciona, también, con la evaluación que requiere la significación actual y potencial de la región en el conjunto del narcotráfico. Por ejemplo, en términos de volúmenes e importancia de las rutas, el istmo parece tener menos significación relativa que el Caribe. Sin embargo, en términos de su potencial como mercado y punto de apoyo para funciones de bodega y producción alternativa, parece que Centroamérica puede crecer en importancia para el narcotráfico.

La denunciada compra de terrenos en la mosquitia hondureña, atribuida a narcotraficantes colombianos asociados con hondureños, testimonia que la región va creciendo en importancia. Recientemente, fue descubierta, en Guatemala, una red de narcotraficantes que tenía como mercado a Europa, principalmente Alemania y España.

Es conveniente preguntarse, en esta línea de análisis, si estamos en el centro de la tormenta o todavía estamos lejos del vórtice. De cualquier forma, situar a Centroamérica en un espacio geopolítico mayor, que incluya al menos Colombia, el Caribe y México, es imprescindible para ubicar su lugar en la geopolítica del narcotráfico.

Otro tanto cabe decir, como ya se anoto más arriba, respecto de la importancia que tiene el tema del narcotráfico en las relaciones de Centroamérica con Estados Unidos. En conjunto, el istmo no parece significar en sí mismo una prioridad para Washington. Le importa como parte del todo y como pieza de una estrategia continental que, de cualquier forma, no parece tan relevante como el tratamiento diferenciado que Estados Unidos otorga a cada país.

Dicho de otra manera, y esto vale sobre todo para Centroamérica, los que importan son países específicos: Panamá como plataforma de un esquema de control continental; y Belice y Guatemala, en tanto son el flanco sur del Nafta. Esto, en todo caso, es un ítem que requiere mayor análisis y discusión.

Un tema particular, en lo tocante a las relaciones de los países del istmo con Estados Unidos, es el referente al papel de la DEA. Los informes no se detienen mucho en el tema y queda la impresión de que la presencia de esa agencia estadounidense es bastante diferenciada de un país a otro. Parece muy importante en Guatemala y relativamente decreciente en Honduras. El dato, sin embargo, no parece guardar concordancia con el diagnostico del problema en este ultimo país. Una pregunta abierta a los investigadores es, en consecuencia, qué importancia tiene la DEA en el combate al narcotráfico en sus países.

Tampoco queda claro, en su dimensión nacional o regional, el papel que Estados Unidos atribuye a los militares del istmo, en la lucha contra el narcotráfico. Con justicia se ha llamado la atención en el hecho de que, lo que puede ser cierto para Suramérica, no necesariamente debe serlo para el istmo.

Que el tema sea objeto de debate entre los militares centroamericanos, no significa que Estados Unidos asuma más importante incorporarlos a su guerra antidrogas que lograr la estabilidad política de la región, para lo cual necesita ejércitos muy acotados. Se trata de un tema también abierto a la reflexión y a una indagación más especifica.

Por lo pronto, contamos con el dato del acuerdo Centroamérica-Estados Unidos para trabajar en la formación de una fuerza policiaca continental antidrogas, alcanzado durante la visita de Clinton a San José, Costa Rica, en mayo pasado. Ese acuerdo podría estar indicando que, en el istmo, Estados Unidos preferiría tomar distancia de los militares, para combatir al narcotráfico.

Otro tema importante de este apartado se refiere al lugar que ocupa el narcotráfico en la agenda de las instancias polticas regionales. La aprobación del tratado para la prevención del delito de lavado de dinero, alcanzada hace pocas semanas en Panamá, es señal de que la cuestión ocupa lugar importante en la agenda de los presidentes del istmo. Sin embargo, salvo para la preparación de ese instrumento, no parece haber mayor funcionalidad de la Comisión de Seguridad.

Hay bastantes antecedentes para temer que la inclusión del tema narcotráfico, en la agenda regional, no pase de la agobiante retórica que ha caracterizado, en los últimos años, al foro de presidentes.

El convenio sobre lavadopodría convertirse en uno más de los cientos de compromisos asumidos por los mandatarios desde, al menos, la Cumbre de Antigua Guatemala dce 1990, cuyo seguimiento y cumplimiento supera con creces la capacidad de una burocracia regional que ahora se encuentra bajo la amenaza de ser reducida al mínimo, en el marco del proyecto BID-CEPAL, de reestructuración de los organismos de integración.

De cualquier forma, se hace necesario prestar mayor atención a la dimensión regional del combate al narcotráfico. Como bien recuerda el informe de Costa Rica, a cargo de Mercedes Muñoz y Rodia Romero, el Sistema de la Integración Centroamericana, organismo al que pertenecen cinco países, desde Guatemala hasta Costa Rica y en el que participan como observadores Belice y Panamá, tiene entre sus metas combatir el narcotráfico en la región ístmica.

La posición geográfica del istmo centroamericano expone a sus Estados a la amenaza del narcotráfico (también, por supuesto, a las acciones antidrogas de los EE.UU) y, según se expresa en la retórica oficial, "les hace plenamente conscientes de que este flagelo de la humanidad trasciende los esfuerzos individuales de cada país y requiere de una decidida cooperación y coordinación de esfuerzos"(SG-SICA, 1996). Centroamérica ha concretado una serie de mecanismos complementarios y adicionales a nivel subregional, que a su vez se coordinan con los existentes a nivel hemisférico, como el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, y a nivel mundial, en los que están los Programas de las Naciones Unidas sobre esta materia.

Desde 1991, el Protocolo de Tegucigalpa que instituyó el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, delineó un nuevo modelo de seguridad para la región, que señala, entre sus principales amenazas, al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la corrupción, el terrorismo y la violencia.

En la Reunión Cumbre Extraordinaria de Presidentes Centroamericanos, celebrada en 1993, en la que también participó el Primer Ministro de Belice, el tema central fue concertar acciones al más alto nivel contra el narcotráfico. Desde entonces, el tema figura en la Agenda Política de los Presidentes Centroamericanos y ha sido objeto de discusión en todas las Cumbres.

Los países centroamericanos firmaron, el 29 de octubre de 1993, en Ciudad Guatemala, el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP). Dicho Convenio entró en vigencia el 7 de febrero de 1996 y ha sido ratificado por los seis países centroamericanos.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, firmado por los Presidentes Centroamericanos el 15 de diciembre de 1995, en San Pedro Sula, concretó y desarrolló el modelo de seguridad regional de Centroamérica. Este instrumento establece en su artículo 17, que "las partes promoverán la cooperación para la erradicación de la narcoactividad, el comercio ilícito de precursores y delitos conexos, de

conformidad (con) los acuerdos internacionales, regionales y subregionales de que sean parte o aquéllos que puedan suscribirse sobre esta materia, particularmente el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Con este propósito establecerán mecanismos ágiles y efectivos de comunicación y cooperación entre las autoridades encargadas de la materia".

Edgar Celada Q. es periodista guatemalteco (Inforpress Centroamericana).