Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera Lecciones del Líbano

Es posible que la crisis económica y energética sin precedentes del Líbano haya provocado la proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala y se haya proclamado como un ejemplo de revolución energética descentralizada. Sin embargo, una mirada más atenta revela que también agravó la desigualdad y dividió a las comunidades. En última instancia, la mejor solución a las crisis energéticas radica en movilizar a las comunidades para que se organicen colectivamente contra las políticas que las provocan.

Illustration by Matt Rota©

“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (mu- chas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa pública de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública que el día anterior.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó un colapso económico en el Líbano, donde la inflación trepó al 145 % y el aumento del costo de los combustibles fósiles importados hizo que el precio de la electricidad, el gas y el diésel subiera casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con una reducción aun mayor del suministro estatal, así como la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que exacerbó la desigualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre los más pobres, el 20 % carecía de acceso a un generador y los hogares de bajos ingresos pagaban un porcentaje sustancial- mente mayor de sus ingresos por el suministro privado de electricidad (Human Rights Watch, 9 de marzo de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además, como sucede en otras partes del mundo, estos impactos están condicionados por el género, ya que las penurias por la escasez del suministro recaen en mayor grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo de 2021).

El costo macroeconómico implicó la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un cártel de importadores de petróleo para alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder e influencia de los políticos.

En el otro extremo de la crisis se encuentran las estrategias que aplican las personas para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos microarreglos, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una combinación de fuentes de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles solares, inversores con baterías de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor parte de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía en este país asolado por la crisis.

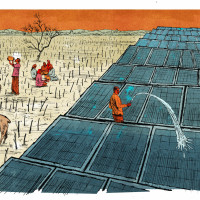

Como cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que algunos celebraron como la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso permitiría que el Líbano cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar una combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo de 2023). Sin embargo, la fiebre solar del país ha sido principalmente individual y privada, lo que resalta las diferencias de clase en el acceso a la energía solar de calidad, ante los altos costos de los paneles, baterías y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías y paneles gastados, sin que existan planes para su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un modelo con fines de lucro del mercado de la energía solar, un aspecto negativo de la transición energética que ya se señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (United Nations Environment Programme [UNEP], 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta evidente que el suministro energético en el Líbano y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas de la justicia energética lo definen como un “sistema energético mundial que distribuye equitativamente tanto los beneficios como los costos de los servicios energéticos, y que cuenta con un proceso de toma de decisiones representativo e imparcial en materia de energía” (Sovacool et al., 2017). Principalmente, su visión afirma el derecho a una energía asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un año antes del peor momento de la crisis, una asamblea de ciudadanos libaneses celebrada en 2020 produjo un “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como solución colectiva a pequeña escala en un momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución liderada localmente e independiente del Estado central se deriva de la desconfianza en la capacidad de este o de sus socios privados para resolver el problema energético que ya lleva decenios, así como de la desconfianza en las opciones renovables y de una perspectiva distópica que preveía, con razón, un mayor deterioro del suministro energético. Destacamos la desconfianza popular en el Estado y sus instituciones como prueba no solo de lo arraigados e históricos que son los problemas de la electricidad en el Líbano, sino también de cómo la población es capaz de reconocer la corrupción en el sector, pero se siente impotente frente a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica hizo que los hogares dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que pagan por su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un servicio privado de generador diésel vecinal es otra opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe cómo su “sueño siempre ha sido la electricidad de EDL”, ya que solo con ella puede consumir más del volumen racionado de apenas cinco o diez amperios que le permite el generador. La crisis destruyó ese sueño y generó una afinidad por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra de nosotros excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica EDL”, según Sami. El sentir de Sami refleja una relación ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica se afianzó como una realidad duradera, que dicta los ritmos diarios de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes: a qué hora nos levantamos, a qué hora volvemos a casa, el horario de las duchas y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para los aparatos de alto voltaje como los calentadores de agua. Ahora su vida cotidiana también está racionada: “Las luces se apagan a las once de la noche, a la medianoche o incluso a la una de la madrugada... Es hora de irse a la cama, y todo el mundo se va a dormir a la misma hora”.

Los mecanismos para lidiar con la situación y adaptarse a ella alternaron entre las soluciones individuales y la exploración de posibilidades colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas tecnologías. Como el sistema libanés está orientado al mercado, las soluciones nuevas −los microarreglos− están al alcance de quienes disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos se mostraban hostiles hacia estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó la crisis financiera, pero a la vez necesitaban la energía debido a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente sin freno ni supervisión. Así, adquirieron aún más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones los convertía en la única opción.

Ebla Research Collective

La crisis la sufren más quienes tienen necesidades sanitarias o asistenciales, como las personas de edad avanzada o con discapacidad que dependen de un ascensor para llegar a su vivienda, pero que ahora tienen que programar sus salidas según el horario del generador. La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había percatado de lo que eran doce tramos de escaleras hasta que tuve que subirlos casi todas las noches... Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación de lo interminable −el remolino, el bucle infinito− refleja la exacerbación. El cansancio lo invade todo y pone en el centro los cuerpos de quienes experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones para apuntar las consecuencias intangibles que tiene la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores estatales y no estatales, y la existencia rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes, sino que −debido a cómo fue concebida− reforzó estos desequilibrios de poder. Por ejemplo, el proceso de racionamiento de la energía de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género, tamaño y composición de la familia, así como por posición económica y social.

Mientras que las personas encargadas del hogar preferían el suministro durante el día, quienes trabajaban fuera de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones y adaptaciones, que a menudo les restaban prioridad a las necesidades de los más débiles o incluso las ignoraban. En la toma de decisiones estuvieron ausentes las voces de las mujeres, a veces de forma deliberada, debido a cuestiones como el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso cuando las decisiones son locales, se explotan las diferencias de poder. La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo una inquietud, incluso en las respuestas locales.

En cambio, los edificios con medios económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una fortaleza que a la vez protege y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutan los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos afortunados. En este ejemplo, el ruido del generador que funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut ya no son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son: 1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.; 2) el generador diésel propiedad del edificio, y 3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones, a menudo antagónicas, que empujaron a la gente a adoptar soluciones individuales, como los sistemas de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una panacea para que la gente se ocupara de sus propias necesidades y mitigara “el dolor de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo funcionar las veiticuatro horas, algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes podían permitírselo.

Mediante un sistema a control remoto, solo podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Ebla Research Collective

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en -verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como hecho consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por invertir en ella. En un edificio se discutió el tema y el comité supuso que era ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones no siempre eran estratégicas, eficaces ni inclusivas. Aunque los edificios con mayores ingresos podían resolver problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos personas pueden dedicar el tiempo y los recursos financieros que exigen estas iniciativas. Otra causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido altibajos: a veces ha surgido en espacios compartidos y otras ha desaparecido por el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida cuenta de que antes de la crisis los comités de edificios eran eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis −por su complejidad y sus numerosas repercusiones− es demasiado para que un comité pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya nuestro llamamiento a una visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas. También encontramos estrategias de resistencia y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas colectivas con los aspectos distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones, pero también mientras sucumben a las injusticias energéticas globales, estatales y sistémicas.

Demostramos que, incluso con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Des- de la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una abuela de setenta y ocho años que lleva dos décadas encargándose del comité y la contabilidad de su edificio. Lo anota todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales y los pasa a la página siguiente. Um-Rami se queja de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha intentado ayudarla manteniendo un archivo Excel que tiene dos hojas por año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre su trabajo, las tareas domésticas y la crianza de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía −un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial− sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no es un proceso de democratización ni de empoderamiento. De hecho, incluso entre los miembros más jóvenes o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios para la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano, la reacción empoderante no son las medidas provisorias que los habitantes de Beirut se vieron obligados a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para aclarar, académicos y activistas de la justicia energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero sin una acción política paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos y extractivistas, los reclamos de descentralización y energía comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer sus necesidades energéticas con los escombros de unos sistemas energéticos fallidos, pero sin el poder ni los recursos para hacerlo (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos comunitarios no a desplegar soluciones tecnológicas para la crisis energética, sino a ayudar a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una política populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate sobre los servicios y las infraestructuras.

Por ejemplo, movilizaciones pasadas, como la campaña #YouS- tink (Ekdawi, 23 de febrero de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto a la corrupción política que provocó la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda como punto de partida para definir y expresar las necesidades y prioridades a nivel comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como propietarios de generadores y electricistas de la zona, y, allí donde están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino o que a veces negoció en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados del vecindario, mientras que otro comité analizó el incendio de un generador cercano para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas como si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos, seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante la falta de rendición de cuentas y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también −al igual que la tienda de comestibles del barrio− integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo para que los colectivos de residentes puedan presionar para que mejoren las condiciones del servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades municipales de la zona. En el edificio en el que el municipio asumió un papel activo en la regulación de las empresas privadas de generadores, los residentes se beneficiaron de una gestión menos estresante de sus necesidades energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor en fortalecer los puentes entre los residentes vecinos, movilizarse por un cambio político efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para que ofrezcan soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía más ecológica o para abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano no es un problema técnico que se pueda paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política −provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir en la infraestructura energética− y de que una solución política es imperiosa.

Bibliografía

Abdel-Riad, Belqis (2 de julio de 2022). Cooperatives, loans and renting out roofs in cities...and solar farms in rural areas [en ára- be]. Al-Modon. https://shorturl.at/afLZ6

Abi Ghanem, Dana (2018). Energy, the city and everyday life: Living with power outages in post-war Lebanon. Energy Research & Social Science, 36, 36-43.

Abi Ghanem, Dana (2021). Insights from an assemblage perspective for a (better) understanding of energy transitions: Facing the challenge of sustainability in Lebanon’s energy crisis. En Ankit Kumar, Johanna Höffken y Auke Pols (eds.), Dilemmas of Energy Transitions in the Global South: balancing urgency and justice (pp. 18- 38). Abingdon: Routledge.

Ahmad, Ali (3 de marzo de 2021). Energy and empowerment in Lebanon: Impact of a reliable energy supply in changing women’s lives. International Growth Centre (ICG). https://www.theigc.org/ blogs/gender-equality/energy-and-empowerment-lebanon-impact-reliable-energy-supply-changing-womens

Ahmad, Ali et al. (2022). From dysfunctional to functional corruption: the politics of decentralized electricity provision in Lebanon. Energy Research & Social Science, 86. https://doi.org/10.1016/j. erss.2021.102399

Al-Masri, Muzna; Abla, Zeina y Hassan, Rana (2020). Envisioning and contesting a new Lebanon? Actors, issues and dynamics following the October protests. Londres: International Alert. https://www. international-alert.org/app/uploads/2021/08/Lebanon-Context-Analysis-Oct-Feb-EN-2020.pdf

Bell, Shannon E., Daggett, Cara y Labuski, Christine (2020). Toward feminist energy systems: Why adding women and solar panels is not enough. Energy Research & Social Science, 68. https:// doi.org /10.1016/j.erss.2020.101557

Choucair-Vizoso, Julia y El Murr, Yara (11 de octubre de 2022).‘Priva- tizing the sun: the dark side of Lebanon’s “solar revolution”.’, The Public Source. https://thepublicsource.org/lebanon-solar-privatization

Ekdawi, Amy (23 de febrero de 2021). Beirut’s “You Stink” Movement: A tongue in cheek slogan to hold officials accountable. Accountability Research Center. https://accountabilityresearch.org/ beiruts-you-stink-movement-a-tongue-in-cheek-slogan-to-hold- officials-accountable/

Hamouchene, Hamza y Sandwell, Katie (eds.) (2023). Dismantling Green Colonialism: energy and climate justice in the Arab region. Lon- dres: Pluto Press.

Human Rights Watch (12 de diciembre de 2022). Lebanon: Rising poverty, hunger amid economic crisis. https://www.hrw. org/news/2022/12/12/lebanon-rising-poverty-hunger-amid- economic-crisis

Human Rights Watch (9 de marzo de 2023). ‘Lebanon: Electricity crisis exacerbates poverty, inequality’. New York: Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2023/03/09/lebanon-electricity- crisis-exacerbates-poverty-inequality

Kanafani, Samar (2017). Made to Fall Apart: An ethnography of old houses and urban renewal in Beirut [Tesis de doctorado]. Universidad de Manchester. https://research.manchester.ac.uk/en/studen- tTheses/made-to-fall-apart-an-ethnography-of-old-houses-and-urban-renewal

Karam, Zeina (12 de septiembre de 2022). In parts of Mideast, power generators spew toxic fumes 24/7. AP News. https://apnews. com/article/middle-east-africa-ap-top-news-lebanon-a8448b0d8b- 3fb921f8f8fc77b798958d

Krayem, Alaa et al. (2021). Machine learning for buildings’ characterization and power-law recovery of urban metrics. PLoS ONE, 16(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246096

Laughlin, Shaya; Wood, David y Ray, Alex (2022). Fuelling addiction: HowimportersandpoliticianskeepLebanonhookedonoil.Triangle. https://www.thinktriangle.net/importers-politicians-lebanon-oil/

Leenders, Reinoud (2012). Spoils of Truce: Corruption and state-building in postwar Lebanon. Ithaca: Cornell University Press.

Majzoub, Aya; Root, Brian y Simet, Lena (9 de marzo de 2023). “Cut Off from Life Itself ”: Lebanon’s failure on the right to electricity. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2023/03/09/ cut-life-itself/lebanons-failure-right-electricity

Rasmi, Adam (2 de marzo de 2023). Why Lebanon is having a surprising solar power boom. Time. https://time.com/6257557/ lebanon-solar-power-boom/

Raydan, Rodayna (30 de septiembre de 2022). How Lebanon’s crisis sparked a solar power revolution. The New Arab. https:// www.newarab.com/analysis/how-lebanons-crisis-sparked- solar-power-revolution

Seif Eddin, Sara (24 de noviembre de 2023). Gaza siege: years of darkness. Mada Masr. https://www.madamasr.com/en/2023/11/24/ feature/politics/gaza-siege-years-of-darkness/

Shehabi, Ala’a y Al-Masri, Muzna (2022). Foregrounding citizen imaginaries: Exploring just energy futures through a citi- zens’ assembly in Lebanon. Futures, 140. https://doi.org/10.1016/j. futures.2022.102956

Sovacool, Benjamin K. et al. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. Energy Policy, 105, 677-691. https:// doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005

Sovacool, Benjamin K. et al. (2023). Pluralizing energy justice: Incorporating feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives. Energy Research & Social Science, 97. https://doi.or- g /10.1016/j.erss.2023.102996

Steinfort, Lavinia y Angel, James (2023). Energy Transition Mythbusters: Unpacking the 6 policy myths that threaten decarbonisation. Ámsterdam: Transnational Institute and Trade Union for Energy Democracy. https://www.tni.org /en/publication/energy-transition- mythbusters

Szakola, Albin (14 de enero de 2022). “National suicide”: A break- down of Lebanon’s deepening dependence on diesel fuel for private generators. L’Orient Today. https://today.lorientlejour.com/ article/1287555/national-suicide-a-breakdown-of-lebanons-deepening-dependence-on-diesel-fuel-for-private-generators.html

United Nations Environment Programme [UNEP] (2017). GOAL 7: Affordable and clean energy. https://www.unep.org/topics/sustainable-development-goals/why-do-sustai…- goals-matter/goal-7-affordable