Conflictuados por la coca Número 4: Para los Pueblos Indígenas andino-amazónicos eliminar la prohibición de la coca conlleva promesas y peligros

La posibilidad de cambiar la clasificación de la hoja de coca en el sistema de tratados de las Naciones Unidas sobre la fiscalización de drogas ha generado controversia entre las comunidades indígenas de los tres principales países productores y consumidores de coca: Bolivia, Colombia y Perú. Los partidarios de la revisión de la coca, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está llevando a cabo, consideran que el cambio sería una oportunidad para reivindicar los derechos y tradiciones de los Pueblos Indígenas al poner fin a la clasificación de la coca como estupefaciente de la Lista I, en virtud de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Sin embargo, sobre la base de sus propias experiencias en los conflictos y las dificultades que la expansión de la coca ha implicado en partes de la región andino-amazónica, muchas comunidades indígenas tienen recelo con respecto a la iniciativa de revisión de la coca y se muestran escépticos de que este cambio pueda beneficiarlos. Algunos incluso consideran que el proceso de revisión de la coca socavará aún más los derechos y la autonomía de los Pueblos Indígenas.

Illustration by Anđela Janković

Invasión de territorios y control de los mercados de coca lícitos e ilícitos

A pesar de la condición sagrada de la coca para algunos Pueblos Indígenas y de su importancia en la identidad política de otros, la expansión del cultivo ilícito de coca en territorios indígenas está planteando una grave amenaza a la seguridad y autonomía de las comunidades que viven allí. Aunque no es un fenómeno nuevo, la expansión de la frontera de la coca en tierras indígenas ha aumentado en la región en los últimos decenios, provocando conflictos y violencia entre sus habitantes.

Estas tierras están siendo invadidas y utilizadas, sin excepción, para el cultivo de coca destinado a producir cocaína. Cada situación surge de una serie compleja de factores: el deseo de obtener tierras y la búsqueda de subsistencia económica de los campesinos y migrantes sin tierra, junto con las presiones de las medidas de erradicación de la coca, que obligan a los productores a cultivar en zonas muy remotas, ocultas de las autoridades. Es habitual que organizaciones narcotraficantes se encarguen de organizar esas invasiones territoriales con el fin de producir cocaína. Estas organizaciones suelen actuar con la protección de funcionarios del orden locales u otros actores armados. Homicidios, desapariciones, desplazamiento forzoso, amenazas de violencia, violación, acaparamiento de tierras, deforestación y minería ilegal son algunas de las atrocidades que soportan las comunidades nativas y que se llevan a cabo con impunidad casi absoluta.

De hecho, los territorios indígenas afrontan muchas amenazas a su sostenibilidad e incluso a su existencia, como consecuencia del apetito insaciable del modelo de desarrollo económico extractivista dominante, que se basa en la explotación de recursos del sur global, incluidos metales preciosos, petróleo y minerales, madera, carne y cocaína. Las dinámicas de estas industrias extractivas suelen confluir, aunque no están directamente vinculada entre sí. Por ejemplo, es habitual recibir información de invasiones de cultivos de coca en relación con las amenazas planteadas por la minería ilegal, que ocurren en muchas de las mismas zonas de la cuenca andino-amazónica. Estos fenómenos tienen enormes impactos ambientales, pero no siempre están directamente vinculados al cultivo de coca, ni son su principal causa2.

Estas dinámicas también dejan entrever por qué muchas comunidades indígenas en la región andino-amazónica perciben a la coca como una amenaza a sus medios de subsistencia y a su seguridad, en lugar de un símbolo de su identidad y cultura que vale la pena defender. En condiciones de prohibición, el papel de la coca como materia prima para la extracción de cocaína ha tenido consecuencias terribles para los Pueblos Indígenas cuyos territorios se convierten en zonas de producción clave en la economía ilícita de la cocaína, sometiendo a las comunidades a la violencia y coerción por parte de narcotraficantes, otros grupos armados y las propias fuerzas de seguridad estatales. Al mismo tiempo, en los limitados marcos existentes que permiten el cultivo de coca para mercados locales legales, las luchas por el control político y económico de estos mercados y la función de esos organismos estatales también suelen provocar conflictos o turbulencia.

Es preciso reconocer estas realidades difíciles y a menudo brutales de lo que la coca significa hoy para muchos Pueblos Indígenas -al igual que para muchos afrodescendientes y otros productores de coca- a fin de poder aprovechar los posibles beneficios de eliminar la hoja de coca de la lista de estupefacientes de las Naciones Unidas. Entender estas realidades, y cómo se relacionan con la dinámica más general de la economía de la cocaína ilícita, que ha prosperado en condiciones de prohibición, puede contribuir a determinar los posibles logros y limitaciones de eliminar la coca de la lista de estupefacientes y, cuál sería la situación tras su eliminación.

Ideas falsas acerca de la eliminación de la coca de la lista de estupefacientes

Una declaración reciente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el organismo de fiscalización de drogas de Perú, en contra de la posible eliminación de la coca de la lista de estupefacientes es una ilustración útil de las ideas falsas sobre el proceso de revisión y sus posibles resultados. Vale la pena examinar la postura de DEVIDA, ya que caracteriza erróneamente lo que implicaría, de hecho, la eliminación de la coca de la lista de estupefacientes y, a la vez, ignora el papel del marco subyacente de políticas prohibicionistas en la creación y fomento sistemático de la economía mundial de la cocaína ilícita. En una audiencia pública del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia celebrada en octubre de 2024, DEVIDA sostuvo que: “El retiro de la hoja de coca de la lista de sustancias controladas se puede convertir en un incentivo perverso que impulsa el incremento de su desvío a la producción de drogas cocaínicas, fortaleciendo como hasta hoy la dinámica del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con consiguiente perjuicio de poblaciones vulnerables y sus territorios, mayor deforestación y consecuencias en seguridad y alimentaria, sobre todo en pueblos originarios”3.

Sin embargo, el argumento de DEVIDA malinterpreta lo que significaría eliminar a la coca de las listas de estupefacientes de la Convención de 1961, en cuanto a los requisitos del tratado de las Naciones Unidas. La eliminación de la hoja de coca de la Lista I significaría que la coca en sí ya no estaría clasificada como un estupefaciente y podría producirse legalmente para abastecer a los mercados nacional e internacional para la fabricación de productos de coca naturales, como el té de coca, el mambe, bebidas energéticas a base de coca y suplementos alimenticios. Sin embargo, aunque se elimine a la coca de las listas de la Convención, esta seguirá estando sujeta a las disposiciones de sus artículos específicos. La coca cultivada para abastecer a los mercados legales con productos de coca naturales seguirá estando sujeta a las disposiciones de la Convención Única (artículo 26) que exige licencias para los productores y la fiscalización de organismos gubernamentales del comercio al por mayor, la importación y la exportación. El cultivo o la comercialización de la hoja de coca destinados a la producción de cocaína, o cualquier desvío del mercado legal al mercado ilegal de coca seguirá siendo ilegal. Además, el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 exige a las Partes que adopten las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales: “El cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961”. Si bien esta disposición ya no se aplicará al cultivo destinado a la fabricación de productos naturales a partir de la hoja de coca -debido a que ya no serían “estupefacientes” en este caso- seguirá en vigor para el cultivo destinado a la producción de cocaína.

La afirmación de DEVIDA de que retirar a la hoja de coca de la lista de sustancias controladas se puede convertir en un “incentivo perverso” para aumentar el cultivo de coca destinado a la producción ilícita de cocaína no tiene en cuenta la otra posibilidad: que surja un mercado legal sólido de coca natural, que aumenten los incentivos para que los agricultores produzcan coca legalmente y, de ese modo, se evite, o al menos limite, su exposición a las vicisitudes y conflictos de la economía de la cocaína ilícita. La expansión de los mercados de productos naturales derivados de la coca podrían brindar a los productores de coca la oportunidad de aumentar sus ingresos y bienestar de manera legal, una posibilidad que hoy existe únicamente a muy pequeña escala. El surgimiento de mercados legales de productos naturales derivados de la coca de mayor dimensión y magnitud y más fiables de los que existen en la actualidad permitiría que los ingresos legales derivados de la coca contribuyan a disminuir la dependencia de los cocaleros de la producción para los mercados ilícitos. Para llevar esos mercados a buen término a mayor escala haría falta legislación estatal más amplia. El mayor valor de esos mercados brindaría a los Gobiernos y los productores incentivos para mejorar y fortalecer las medidas de control administrativo.

En lugar de considerar que retirar a la coca de la lista de estupefacientes aumentaría la producción de cocaína, como afirma DEVIDA, se debería tomar en serio su potencial para generar fuentes de ingresos importantes, legales y mayormente nuevas para los Pueblos Indígenas y otras comunidades que cultivan coca en la región. Para ello será necesario poner en marcha mecanismos para impedir que las élites empresariales desconectadas de las tradiciones y realidades de los Pueblos Indígenas andino-amazónicos se apropien del comercio internacional incipiente de productos naturales derivados de la coca. La experiencia internacional del cannabis legalmente regulado hasta ahora demuestra que esas protecciones no pueden darse por sentadas, sino que deben crearse y aplicarse intencionalmente. El desafío que ello implica no ha de subestimarse, pero los posibles beneficios de un comercio internacional de productos naturales de coca legalmente regulado y debidamente protegido debería incentivar a Gobiernos, productores y organismos internacionales a aprovechar la oportunidad que puede surgir de retirar a la coca de la lista de estupefacientes.

La oposición de DEVIDA a eliminar a la coca de la lista de estupefacientes tampoco tiene en cuenta otro gran beneficio posible de un mercado de coca legal más sólido en relación con el consumo de cocaína. Permitir el ingreso de un estimulante más suave en el mercado internacional podría hacer que algunos consumidores abandonen los productos concentrados más peligrosos que caracterizan a los mercados ilegales de cocaína contemporáneos.

Por último, los temores expresados por DEVIDA no tienen en cuenta el hecho evidente de que los mercados ilegales de cocaína han sido dinámicos, resilientes y lucrativos durante decenios, a pesar de que la cocaína figura en la Lista I de la Convención Única de 1961. La reciente expansión mundial de los mercados de cocaína ilegal ha ocurrido dentro del marco consagrado en el régimen de tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, un hecho que pone de manifiesto las fallas sistémicas del enfoque prohibicionista. Ello no cambia el motivo para retirar a la coca de la Lista I, sino que demuestra que el temor de que ello generaría una economía de la cocaína descontrolada es infundado. En las condiciones artificialmente lucrativas creadas por el régimen prohibicionista de tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, los mercados de cocaína ya han crecido de manera exponencial. Es posible que un mercado bien regulado de productos de coca legales no haga gran mella en el mercado mundial de cocaína, pero tampoco debería considerarse que contribuye a su crecimiento, sino todo lo contrario.

Resulta irónico, entonces, que lo que DEVIDA llama temor de lo que ocurrirá si se retira a la coca de la lista de estupefacientes es, de hecho, la realidad de “que todo siga igual”, el statu quo de hoy en día ya genera la terrible situación que afrontan los Pueblos Indígenas debido al alcance del comercio mundial de cocaína impulsado por el marco normativo prohibicionista. Aunque retirar la coca de la lista de estupefacientes en sí no cambiará la dinámica fundamental en la que se basa la industria ilícita de la cocaína, cambiar el estatus de la coca en las listas de los tratados sobre estupefacientes podría generar nuevas fuentes importantes de medios de subsistencia legales basados en el reconocimiento de los usos beneficiosos de la hoja de coca, que se han ocultado y negado durante mucho tiempo en un contexto de criminalización y estigmatización injustas.

Los mercados de coca y de cocaína

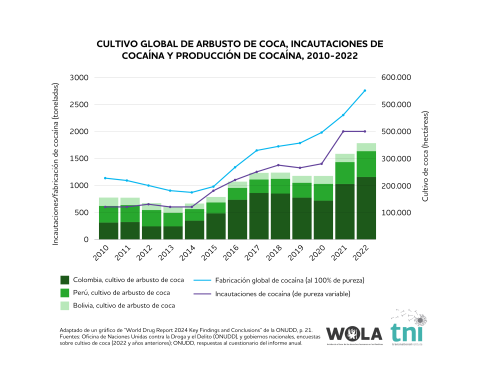

La revisión tardía de las Naciones Unidas del estatus de la hoja de coca en el régimen de tratados sobre estupefacientes ocurre en un momento en que el cultivo de coca está aumentando para abastecer a un mercado mundial de cocaína en auge y para compensar el aumento exponencial de las incautaciones de cocaína a nivel mundial (véase el gráfico). El aumento del cultivo de coca ha coincidido con la disminución de los precios que se paga a los productores, lo cual ha provocado una disminución de los ingresos de subsistencia ya ínfimos de familias que dependen de la coca como cultivo comercial. Mientras que los traficantes de cocaína responden a la presión ejercida por las fuerzas del orden mediante el aumento de la producción, el desarrollo de nuevas rutas y la reafirmación del control de territorio estratégico, se está cultivando coca fuera de las tierras andino-amazónicas habituales, y ahora su cultivo es habitual en Honduras, Guatemala y México4. Colombia sigue siendo por lejos el país con el mayor volumen de cultivo de coca y producción de cocaína, así como un número récord de incautaciones de cocaína, mientras que el cultivo de coca también está trascendiendo las fronteras colombianas y se ha extendido a Venezuela y Ecuador.

La disminución de los precios pagados a los agricultores podría contribuir a enlentecer y detener la expansión de la coca. Sin embargo, en muchos territorios indígenas ya se están sintiendo los efectos adversos, especialmente en las llanuras de las regiones de la cuenca amazónica en Perú, Bolivia y Colombia. La mayoría de estas “invasiones” de coca son parte de la continua ampliación de la frontera agrícola, mientras que otras han ocurrido en lo profundo de la selva. Algunas tienen lugar en territorios indígenas donde la coca es parte de la vida diaria, pero otras ocurren en lugares donde los habitantes indígenas no son consumidores de coca.

Los tres países tienen una relación histórica con la coca que precede el nacimiento del comercio internacional de cocaína. Como se describió anteriormente, aunque la revisión que se está llevando a cabo provocara el retiro de la coca de la lista de estupefacientes, la producción y el tráfico de cocaína seguirán siendo actividades ilícitas. Conocer el modo en que los vínculos actuales entre la coca y la cocaína generan conflicto y dificultades para muchas comunidades indígenas es fundamental para entender el motivo por el cual algunas personas se muestran reticentes a la revisión de la coca y su posible cambio de estatus en los tratados de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Al mismo tiempo, la coca ocupa un lugar central en la espiritualidad y modos de vida de muchos Pueblos Indígenas, que no consideran que la mercantilización de la hoja de coca que supuestamente ocasionaría su retiro de la Lista I sea un aspecto necesariamente positivo. Estas preocupaciones están relacionadas con la importancia, mencionada anteriormente, de asegurar que existan mecanismos para impedir que empresas o élites desconectadas de las tradiciones y realidades de los Pueblos Indígenas andino-amazónicos acaparen el comercio de productos naturales derivados de la coca. En términos más amplios, estas preocupaciones subrayan que la revisión de la coca debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar toda medida legislativa o administrativa que los pueda afectar. Como afirmó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay: “Es fundamental que las políticas internacionales de fiscalización de drogas evolucionen de modo que respeten los derechos internacionales de los Pueblos Indígenas, como los establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas. También es necesario asegurar la participación activa y la consulta de representantes de los Pueblos Indígenas en estos procesos. Ello implica la consulta previa y el respeto del derecho al uso de la hoja de coca de conformidad con su visión del mundo” .5

Conflictuados sobre la coca (anexo)

Invasiones de coca en territorios indígenas

Las zonas donde se ha producido una mayor expansión del cultivo de la hoja de coca en los últimos años son aquellas ubicadas a lo largo de las fronteras de los tres principales países productores de coca en la región andina. En la llamada triple frontera de Perú, Colombia y Brasil se está cultivando coca en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavari, y en el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil). También se está cultivando coca en las fronteras de Bolivia con Perú y Brasil, y en las regiones fronterizas de Colombia con Ecuador y Venezuela. Una explicación obvia es la necesidad y capacidad de las organizaciones traficantes de cocaína de expandir su control territorial y proteger sus operaciones de las fuerzas del orden y de sus rivales. Los territorios se ven amenazados no solo por las invasiones de los cocaleros, sino también por la presión de ampliar las tierras agrícolas, la minería y la ganadería. Los Gobiernos no han podido impedirlo ni adoptar medidas para proteger estos territorios, y los actores estatales suelen ser parcialmente responsables de estos fenómenos.

El pueblo asháninca de Perú

Según el censo de la población realizado en 2017, alrededor de 6 millones de personas en Perú se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario, es decir, algo más de un cuarto de la población total. La gran mayoría se considera quechua (5,2 millones) o aymara (550.000); el resto (250.000) son habitantes originarios de la Amazonía, pertenecientes a los pueblos asháninco, awajún y shipibo, entre otros. Los departamentos de la Amazonía central de Perú, especialmente Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco y Madre de Dios, son regiones donde grandes extensiones de cultivo de coca han aparecido recientemente en comunidades indígenas.

La protección de estas tierras en la legislación peruana exige, en primer lugar, reconocer las necesidades de las “comunidades nativas”, en virtud del Decreto Ley N° 22175 de 1978 (principalmente pueblos indígenas amazónicos, pero también comunidades mestizas y ribereñas), o de las “comunidades campesinas”, de conformidad con la Ley N° 24656 de 1987 (principalmente comunidades quechua y aymara), y, por consiguiente, se les debe conceder títulos de propiedad de territorios comunales o territorio marcado. Según un estudio de Mongabay Latam, hay muchas comunidades que no poseen títulos de propiedad ni reconocimiento, lo cual hace más complicada la adopción de medidas de protección eficaces: tan solo en Loreto hay 417 comunidades autoidentificadas como indígenas que no tienen reconocimiento de las autoridades regionales para certificar su existencia. Lo mismo ocurre en otras regiones de Perú: Ucayali tiene 122 comunidades no reconocidas oficialmente, Pasco tiene 85, Huánuco 13 y Madre de Dios tiene 10. Ello suma un total de 647 comunidades indígenas no reconocidas en cinco regiones de la Amazonía peruana7.

El órgano de control de drogas de Perú, DEVIDA, realizó un informe especial sobre la expansión de la coca en territorios indígenas y comunidades originarias (reconocidos) en 2020, en el que se señala que casi 10.000 hectáreas -el 16 por ciento del cultivo total de coca del país- se situaba en estas áreas, un aumento del 25 por ciento en comparación con 20188. El informe de DEVIDA no distingue entre el grupos indígenas consumidores y no consumidores de coca, pero demuestra que la comunidad asháninca es, por lejos, el Pueblo Indígena amazónico más afectado en Perú, ya que contaba con 2.602 hectáreas de coca en 2020. Según el último informe de seguimiento de cultivos de coca de DEVIDA, esta tendencia se mantiene: el territorio asháninca tenía alrededor de 5.629 hectáreas de coca en 2023, es decir que duplicó con creces el territorio cultivado en comparación con 2020.9

El pueblo asháninca ocupa una gran porción de la región de la Amazonía central conocida como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde cultiva coca en pequeñas parcelas para consumo propio, junto con otros cultivos de subsistencia. Los territorios ashánincas fueron gravemente afectados por el conflicto armado con Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, y especialmente a partir de 2015 se han convertido en zonas críticas para los colonizadores en busca de ingresos derivados de la coca, lo cual empuja la frontera agrícola más hacia el este y hacia la cuenca amazónica. El Gobierno ignoró durante años los llamamientos del pueblo asháninco de impedir que los agricultores migrantes siguieran expandiendo el cultivo de coca. En 2019, el Gobierno llevó a cabo operaciones de erradicación forzosa que pusieron de manifiesto las divisiones internas dentro de la comunidad, dado que algunos miembros del pueblo asháninca generaban ingresos para sus familias al arrendar sus tierras a agricultores que llegaban de las zonas altoandinas. Los proyectos de desarrollo alternativo no dieron resultados, y las últimas cifras demuestran que la expansión constante de la coca continúa10.

Otro caso de aumento de la invasión de la coca en territorios indígenas se ha producido recientemente en tierras kakataibo, que se extienden a lo largo de los departamentos de Huánuco y Ucayali, en la frontera amazónica entre Perú y Brasil. Varios dirigentes murieron en enfrentamientos con recién llegados que están allí ilegalmente, y muchas comunidades viven con un miedo constante. A menudo comienza con la tala ilegal y continúa con el cultivo de coca, la construcción de instalaciones de elaboración de cocaína y pistas de aterrizaje. Las primeras invasiones comenzaron ya en 2000, pero se han acelerado desde 2017. Las autoridades locales son acusadas de facilitar la colonización dentro del territorio kakataibo y allí también algunos líderes permitieron el ingreso de personas externas que explotaron otros recursos locales, como plantaciones bananeras11.

El Territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en Bolivia

La vastas regiones amazónicas de Bolivia -que abarcan más del 40 por ciento del país y se extienden en partes de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz- están habitadas por más de 30 pueblos indígenas12. A diferencia de los Pueblos Indígenas aymara y quechua de las sierras -que en conjunto representan alrededor del 90 por ciento de la población indígena de Bolivia- muchos de los habitantes indígenas de las llanuras amazónicas no tienen una historia común de prácticas de coca tradicionales.

Las invasiones de las tierras nativas de los pueblos chimané, yuracaré y mojeño-trinitario se remontan a la década de 1970, antes de la designación formal en 1990 de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). EN 2009, el TIPNIS, que consistía en más de un millón de hectáreas y albergaba a alrededor de 14.000 habitantes originarios, fue otorgado a las autoridades indígenas, mientras que aproximadamente 124.000 hectáreas fueron cedidas a colonizadores agrarios, en su mayoría en la sección del “Polígono 7”, en el sur del parque. Estas decisiones marcaron el comienzo del aumento de las tensiones y conflictos por la tierra y el uso de la tierra, los derechos indígenas y el extractivismo. El territorio está junto a Chapare, la región donde se comenzó a cultivar coca en la década de 1970 durante el auge de la cocaína, y donde surgió una nueva fuerza política, el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de Evo Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. Muchos nuevos habitantes del Polígono 7 son cocaleros que migraron de Chapare.

En 2011 las tensiones en torno a los planes de construir una carretera que atravesara la reserva indígena en la llanura, en la frontera entre los departamentos de Beni y Cochabamba, suscitó controversia y resistencia al programa extractivista del Gobierno del MAS. Una amplia coalición de ambientalistas, organizaciones indígenas y de otra índole lograron detener durante un tiempo los planes de construcción, pero en 2017 el Gobierno aprobó una ley para permitirla. El objetivo de la carretera es abrir acceso a los bosques para la tala y la minería y vincularlos con las regiones de llanuras relativamente vírgenes en la frontera con Brasil. Los planes para la construcción de la carretera también fracturaron la alianza entre los pueblos indígenas de la llanura y de la sierra, debido a que compiten por acceso a las mismas tierras13. La construcción de la carretera ha avanzado, se han construido algunos puentes y el proyecto sigue siendo fuente de conflictos con las comunidades indígenas.

Mientras tanto, ha continuado la apropiación de tierras indígenas para explotar madera y para la agricultura de corta y quema, seguida de la ocupación por productores organizados que cultivan coca, conocidos como interculturales. En 2016, el proyecto de seguimiento de cultivos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó la última medición de coca en la zona del Polígono 7 del TIPNIS. En ese entonces, la UNODC estimó un aumento del 43 por ciento de la tierra cultivada con coca, en comparación con 2015, un incremento tres veces mayor que el promedio nacional. Ni Morales ni los Gobiernos posteriores han intentado limitar estas expansiones. En 2023, las autoridades indígenas denunciaron los “constantes avasallamientos y atropellos” perpetrados por colonizadores en más de 10 comunidades del Polígono 714. En 2024, Hernán Suárez Parada del Consejo Indígena del Sur (Conisur), el consejo local del TIPNIS en Cochabamba, explicó en una entrevista: “Los proyectos (del Gobierno) no benefician directamente a los pueblos indígenas, sino principalmente a los productores de coca que chaquean más allá de la línea roja del TIPNIS para extender sus cultivos de coca”. Informó que hace poco hubo un enfrentamiento entre productores de coca y erradicadores que tenían que entrar al Parque Nacional Isiboro Securé. Al respecto Suárez indicó que “no solamente se tendría que reducir la producción de coca en los parques sino también dentro del CONISUR TIPNIS donde los cocaleros quieren tener más tierras y los verdaderos indígenas son contratados como peones”15.

El conflicto con respecto a la construcción de la carretera del TIPNIS provocó divisiones entre los Pueblos Indígenas con respecto a los Gobiernos del MAS. La disputa del TIPNIS también puso al descubierto los diferentes conceptos de lo que significa la condición de indígena, y se produjeron conflictos de intereses entre productores con títulos de tierra individuales (interculturales que migraron de sus tierras ancestrales a otras partes del país) y aquellos para quienes la tierra sigue siendo de propiedad y gestión colectivas como una clave de la identidad indígena. Integrantes de ambos grupos se autoidentifican como “indígenas”, pero tienen actitudes diferentes con respecto a la tierra y su significado16. Para los Pueblos Indígenas de la sierra de Bolivia, de origen aymara y quechua, la coca tiene una enorme importancia cultural, mientras que para muchos Pueblos Indígenas de la llanura, la coca ha pasado a significar una posible amenaza a sus tierras y autonomía. En zonas donde compiten por la misma tierra, esto ha generado conflictos que no tienen fácil resolución.

Territorios de los Pueblos Indígenas y coca en Colombia

Los Pueblos Indígenas de Colombia abarcan 115 comunidades reconocidas que comprenden alrededor de 2 millones de personas, según el censo del país de 2018, apenas el 4 por ciento de la población total17. La coca se cultiva en 88 de las 320 reservas indígenas reconocidas oficialmente18. La presencia de grupos armados ilegales, vinculados con diferentes actividades ilícitas, incluido el tráfico de cocaína, está provocando mucha inseguridad y socava la autogobernanza indígena. Además de las luchas para defender sus tierras de invasiones de grupos rebeldes y bandas criminales, las comunidades indígenas afrontan programas de minería y extracción de petróleo y gas promocionadas por el Gobierno. Debido a los cientos de concesiones otorgadas en territorios ancestrales, los Pueblos Indígenas suelen hallarse en la primera línea de violencia y violaciones de derechos de la tierra, y los activistas son víctimas frecuentes de acoso, intimidación y asesinatos19.

Colombia tiene la mayor incidencia de incursiones de coca en tierras indígenas y una larga historia de violaciones de derechos humanos contra dirigentes indígenas. Colombia es además el principal productor de cocaína del mundo, y el vínculo entre la planta y el comercio ilegal de cocaína ha creado un gran estigma que eclipsa su importancia cultural e histórica, que solo ha comenzado a cambiar recientemente20. Como consecuencia de ese estigma, tan solo un número relativamente pequeño de comunidades indígenas de Colombia veneran la coca y su uso diario con fines ceremoniales o medicinales para sostener la salud física y mental de sus comunidades.

Los pueblos de la Sierra Nevada en el norte del país (arhauco, aiwa, kogi) son muy conocidos por su uso ancestral de la coca. El pueblo nasa es por lejos el grupo indígena más numeroso en Colombia que tiene un fuerte patrimonio vinculado con la coca. La coca sigue siendo fundamental para la cosmovisión de los nasa, incluso cuando el cultivo de coca para el comercio de cocaína ha proliferado en su territorio. A pesar de los acuerdos de paz de Colombia, el pueblo nasa sigue sufriendo violencia constante, especialmente en el departamento de Cauca, donde vive la mayoría de su población.

Se sabe bastante menos de las tradiciones y prácticas relacionadas con la coca de los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, que durante decenios han tenido que soportar la expansión de las plantaciones de coca en sus territorios21. Varios Pueblos Indígenas que siempre han tenido relación con la coca han apenas logrado sobrevivir, como los nukak-makú, guyabero, sikuani y tukano. Estos defensores ancestrales de la coca, que se han visto envueltos en violencia relacionada con la tierra y el acaparamiento de recursos y han sido desplazados por conflictos por el control territorial, han perdido prácticamente todas sus tierras y comunidad debido a los estragos provocados por los conflictos internos, el tráfico de cocaína y las operaciones de fiscalización de drogas. Los pueblos amazónicos huitoto y bora, que viven en el departamento de Putumayo, en la frontera con Perú, han afrontado olas de explotación desde el auge de la plantación de caucho a comienzos del siglo XX, pero han mantenido su tradición ancestral de utilizar mambe y hojas de coca molidas, en sus encuentros y reuniones.