الإبادة البيئية والإمبريالية وتحرير فلسطين

Topics

Regions

إن الدمار في غزة ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو أيضًا إبادة بيئية: تدمير متعمد لنسيج اجتماعي وبيئي بأكمله. من تربة مسمومة وأراضٍ زراعية مُدمرة إلى أنظمة مائية مُنهارة وبحار مُختنقة بالنفايات، يكشف العدوان الإسرائيلي كيف أن العنف الاستعماري الاستيطاني لا ينفصل عن الضرر البيئي. يربط هذا التحليل النضال الفلسطيني بالنضال العالمي ضد رأسمالية الوقود الأحفوري والإمبريالية، ويجادل بأن العدالة المناخية مستحيلة بدون تحرير فلسطين.

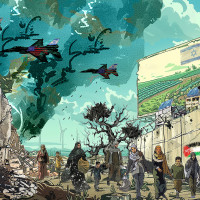

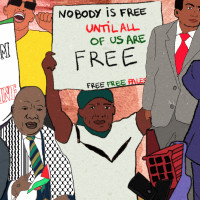

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

هذا المقال ترجمة من الانجليزية لفصل من الكتاب الجماعي ”الانتفاضة من أجل فلسطين: الأفارقة متضامنون من أجل تصفية الاستعمار والتحرّر“، الذي حرّره كل من رؤوف فرح وصورية دادو. وسيصدر عن دار بلوتو برس في أوائل عام 2026.

للوهلة الأولى تبدو الكتابة عن المناخ والقضايا البيئية في سياق الإبادة الجارية في غزة أمرًا غير مناسب أو في غير محله. لكن ما يحدث في غزة ليس مجرد إبادة جماعية للبشر، إنه أيضًا إبادة بيئية، أو ما يصفه البعض بمسمى الإبادة الشاملة أي التدمير المُتعمَّد للنسيج الاجتماعي والبيئي بالكامل. تغوص غزة في أكثر من 40 مليون طن من الأنقاض والمواد الخطرة التي يحتوي الكثير منها على رفات بشرية. وفي أوائل عام 2024، كانت مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية في غزة قد دُمّرت بالفعل؛ إذ مُحيت البساتين والصوب الزراعية والمحاصيل الحيوية جرّاء القصف المتواصل، وتحوّلت بساتين الزيتون والمزارع إلى أرض خراب قاحلة، بينما تلوّثت التربة والمياه الجوفية بالذخائر والسموم. في الوقت نفسه، اختنق ماء البحر في غزة بالصرف الصحي والنفايات نتيجة قطع إسرائيل الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات المعالجة وتدميرها لتلك المحطات.

إن فهم الدمار البيئي الجاري في إطار الإبادة الإسرائيلية يسلط الضوء على تقاطعات مهمة بين الأزمة المناخية/الإيكولوجية والنضال لتحرير فلسطين. لا يمكن أن تتحقق عدالة مناخية عالمية حقّة دون تحرير فلسطين، تمامًا كما أن النضال من أجل حرية فلسطين مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقاء الأرض والبشرية. فيما يلي أتعقّب التشابك العميق بين التدمير البيئي الذي تقوم به إسرائيل وعنفها الاستيطاني الاستعماري في فلسطين الذي بلغ ذروته أثناء عملية الإبادة الحالية. يظهر من التحليل كيف كان الضرر البيئي –منذ البداية– عنصرًا محوريًا من عناصر الهيمنة الاستعمارية الصهيونية، واستُخدم كسلاح للسيطرة والمحو. ومن هنا: ينتقل التحليل عبر قضايا أساسية: أوجه الهشاشة المناخية الواقعة على الفلسطينيين بصورة غير متناسبة، واستعانة إسرائيل بالغسل الأخضر والتطبيع البيئي لتغطية الاحتلال ونظام الفصل العنصري، والإبادة البيئية الجارية في غزة، وموقع إسرائيل ضمن النظام الرأسمالي العالمي القائم على الوقود الأحفوري. ويُختتَم التحليل بتسليط الضوء على مقاومة الفلسطينيين من خلال ممارسات متجذّرة في الأرض والثقافة والرعاية، لا بوصفها –وأقصد المقاومة– رفضًا للهيمنة فحسب، بل بوصفها أيضًا رؤية للعدالة البيئية متجذرة في مشروع التحرير.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

الاستشراق البيئي

لطالما صورت إسرائيل فلسطين في مرحلة ما قبل 1948 وكأنها صحراء جرداء خاوية؛ وهي الصورة التي تُناقض صورة الواحة الغنّاء التي يُفترض أن إنشاء دولة إسرائيل خلقها. تصور هذه السردية البيئية العنصرية الشعب الأصلي لفلسطين على أنهم متوحشون مع البيئة لا يكترثون بالأرض التي عاشوا عليها لآلاف السنين، بل ويقومون بتدميرها. إن هذا الخطاب البيئي ليس جديدًا ولا مقتصراً على الاستعمار الإسرائيلي؛ ففي ما تصفه الباحثة الجغرافية ديانا ك. ديفيس بـ"الاستشراق البيئي" توضح أن المخيال الأنجلو-أوروبي في القرن التاسع عشر كثيرًا ما صور بيئة العالم العربي على أنها "متدهورة بشكل ما"، بما يقتضي التدخّل لتحسينها وإصلاحها وإعادتها للوضع الطبيعي وصيانتها.1

تتجسد الأيديولوجية الصهيونية الخاصة بفداء الأرض في سردية حيكت حول مشروع التشجير الذي قاده الصندوق القومي اليهودي وهو منظمة إسرائيلية شبه حكومية. فمن خلال التشجير، سعى الصندوق إلى محو البقايا المادية والرمزية لـ 86 قرية فلسطينية دُمّرت أثناء النكبة.2 فَتَحْتَ ستار الحفاظ على البيئة، استخدم الصندوق زراعة الأشجار كسلاح لإخفاء وقائع التهجير الجماعي الاستعماري والتطهير العرقي وتدمير البيئات والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وكان يعمل في الوقت نفسه على خلق مشهد طبيعي جديد يحل محل المشهد الأصلي.

تُفكّك غادة سعسع ببراعة هذه الممارسات الاستعمارية البيئية، فتصفها بأنها استعمار أخضر: استغلال إسرائيل للخطاب البيئي للقضاء على السكان الأصليين من الفلسطينيين ونهب مواردهم. وتصف كيف تستخدم إسرائيل مسميات الحفاظ على البيئة الطبيعية (متنزهات وطنية، غابات، محميات طبيعية) من أجل (1) تبرير الاستيلاء على الأراضي، (2) منع عودة اللاجئين الفلسطينيين، (3) التخلص من الملامح التاريخية لفلسطين وتهويدها وإضفاء الطابع الأوروبي عليها مع محو الهوية الفلسطينية وقمع مقاومة القهر الإسرائيلي، (4) الغسل الأخضر لحقيقة نظام الفصل العنصري.3

تمتد سياسة الاستيلاء الإسرائيلي على الموارد لتشمل أيضًا مياه فلسطين. فبعد وقتٍ قصير من إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، قام الصندوق القومي اليهودي بتجفيف بحيرة الحولة والمستنقعات المحيطة بها في شمال فلسطين التاريخية،4 مدّعيًا أنّ ذلك ضروري لتوسيع الأراضي الزراعية. لكن المشروع لم يفشل فقط في توسيع الأراضي الزراعية "المنتجة" لصالح المستوطنين اليهود الأوروبيين القادمين حديثًا، بل أحدث أضرارًا بيئية جسيمة أيضًا حيث دَمَّر أنواعًا نباتية وحيوانية حيوية،5 وأدّى إلى تدهور كبير في جودة المياه المتدفقة إلى بحيرة طبريا ما عطّل جريان نهر الأردن.6 وفي الفترة ذاتها تقريبًا، بدأت شركة ميكوروت (شركة المياه الوطنية الإسرائيلية) بتحويل المياه من نهر الأردن نحو مستوطنات ومدن الساحل الإسرائيلي والمستوطنات اليهودية في صحراء النقب.7 وبعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، كثّفت من نهبها لمياه نهر الأردن. أما اليوم، فقد تقلّص نهر الأردن –وخصوصًا الجزء السفلي منه– ليصبح مجرد مجرى مائي ملوّث يعجّ بالطمي ومياه الصرف.8

تُظهر الهجمات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية –سواء من خلال مشاريع التشجير أو تجفيف الموارد المائية– كيف تكمن التوجهات حيال مسألة البيئة ضمن المشروع الاستعماري الاستيطاني الأوسع. فالاستعمار الاستيطاني شكْلٌ من أشكال الهيمنة التي تعطّل علاقة الشعوب ببيئتها بعنف عن طريق "تقويض القدرة الجماعية للمجتمعات الأصلية على الاستمرار في الأرض بشكل استراتيجي".9 وانطلاقًا من هذا الفهم، يُعدّ الاستعمار الاستيطاني شكلًا من أشكال التسيّد الإيكولوجي، إذ يعمل على محو الخصائص والعلاقات المهمة بالنسبة للشعوب الأصلية ويفرض بدلًا منها نظمًا إيكولوجية استعمارية. وفي هذا السياق، يشير كايل وايت إلى أنّ "السكان المستوطنين يعملون على خلق نظم إيكولوجية خاصة بهم عن طريق تغيير النظم الإيكولوجية للشعوب الأصلية، وهو ما يتطلّب في كثير من الأحيان جلب مواد وكائنات حيّة جديدة".10 في هذا السياق٬ تطرح شريدة مولافي أيضًا أنّ العنف الاستعماري هو "قبل كل شيء عنف إيكولوجي" أي محاولة لإحلال نظام بيئي محل نظام بيئي قائم. ويتفق إيال وايزمان مع هذا حين يقول إن "البيئة هي إحدى الوسائل التي تُمارس من خلالها العنصرية الاستعمارية، وتُغتصب الأراضي، وتُحصّن خطوط الحصار، ويجري تأبيد العنف".11 ويلاحظ وايزمان في ما يتعلق بفلسطين أن "النكبة لها بعد بيئي أقل شهرة، يتمثّل في التحوّل الكامل للبيئة والطقس والتربة وضياع المناخ الأصلي والغطاء النباتي والسماء. النكبة عملية تغيّر مناخي مفروض من قِبَل الاستعمار".12

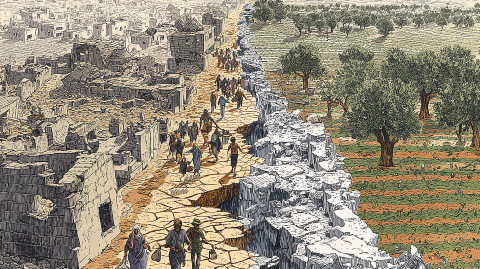

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

الأزمة المناخية في فلسطين

يواجه الفلسطينيون الأزمة المناخية العالمية في هذا السياق المتمثل في تغيير إسرائيل لبيئة فلسطين. فبحلول نهاية هذا القرن، قد ينخفض معدل الهطول السنوي للأمطار في فلسطين مقارنةً بالفترة بين عامي 1961 و1990 بنسبة تصل إلى 30 في المئة. 13 وتتوقّع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC) أن ترتفع درجات الحرارة بما يتراوح بين 2.2 و5.1 درجة مئوية، وهو ما قد يؤدي إلى تحوّلات مناخية كارثية من بينها تفاقم التصحّر.14 وسيكون لذلك أثر بالغ على الزراعة التي تُعدّ حجر الزاوية في الاقتصاد الفلسطيني؛ إذ سيؤدي قِصر مواسم نمو المزروعات وزيادة الحاجة إلى المياه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهديد الأمن الغذائي.

ينبغي إذن فهم هشاشة فلسطين المناخية في سياق قسوة قرنٍ كامل من الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والنزوح والقمع الممنهج والإبادة الجماعية. وبسبب هذا التاريخ، توجد –وستبقى– تفاوتات عميقة في كيفية تأثير أزمة المناخ على إسرائيل مقارنةً بتأثيرها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما شرحت زينة أغا.15 ومن ثم، بينما يمنع الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية والاستراتيجيات اللازمة للتكيّف، تُعدّ إسرائيل واحدة من أقل الدول عرضةً لمخاطر تغير المناخ في المنطقة، ومن أكثرها استعدادًا لمواجهة تغيّر المناخ. ويعود هذا إلى استيلائها على معظم موارد فلسطين –من الأرض والمياه إلى الطاقة– ونهبها والتحكّم بها، وتطويرها لتكنولوجيا يمكنها تخفيف بعض آثار تغيّر المناخ على أكتاف العمال الفلسطينيين وبدعم مباشر من القوى الإمبريالية. باختصار، إن القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ في فلسطين وإسرائيل متفاوتة بشدة بين الطرفين حيث تختلف وفقا للعرق والدين والوضع القانوني والتراتبيات الاستعمارية الاستيطانية. وغالبًا ما يُشار إلى هذا الواقع بمصطلح نظام الفصل العنصري/الأبارتيد المناخي أو البيئي.16

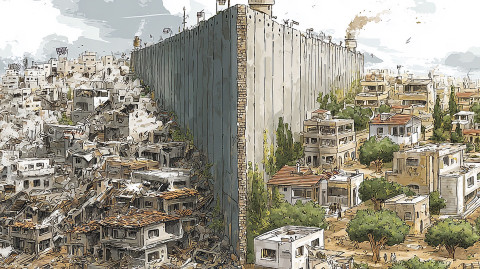

تتجلّى هذه الفجوة بجلاء في مسألة النفاذ إلى المياه. فعلى عكس الدول المجاورة، لا تعاني المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط من نقص مائي. لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يعيشون أزمة مياه مزمنة ناجمة عن التفوّق اليهودي الذي يفرضه الاحتلال بالقوة والبنية التحتية المائية القائمة على نظام الفصل العنصري. فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، احتكرت إسرائيل مصادر المياه، وهيمنتُها هذه جرى تثبيتها رسميًا في اتفاق أوسلو الثاني عام 1995 الذي منحها السيطرة على نحو 80 في المئة من مياه الضفة الغربية. وبينما كانت إسرائيل تطوّر تقنياتها المائية وتوسّع إمكانية الوصول إلى المياه على طول الخط الأخضر، شهد الفلسطينيون تراجعًا في إمكانية حصولهم على المياه نتيجة نظام الفصل العنصري وسرقة الأرض وعمليات نزع الملكية. ويشمل ذلك ممارسة إسرائيل السيطرة على مصادر المياه، وفرض حصص صارمة على الفلسطينيين، وحرمانهم من تطوير مشاريع تنموية (مثل حفر الآبار)، والتدمير المتكرر للبنية التحتية المائية الفلسطينية. ونتيجة لذلك، يتمتّع السكان اليهود الإسرائيليون في المنطقة الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط برفاهية تحلية المياه والوفرة، بينما يعاني الفلسطينيون من نقص مزمن سيزداد سوءًا في ظل التغيّر المناخي.

إن التفاوت صارخ، ففي عام 2020 بلغ متوسط استهلاك الفرد من المياه في إسرائيل 247 لترًا يوميًا– أي أكثر من ثلاثة أضعاف الـ82.4 لترًا الذين يتوفرون للفلسطينيين في الضفة الغربية.17 أما المستوطنون الإسرائيليون البالغ عددهم 600 ألف نسمة في الضفة الغربية، فيستهلكون ستة أضعاف كمية المياه التي يستخدمها ثلاثة مليون فلسطيني. بل إن المستوطنات غير القانونية تستهلك ما يصل إلى 700 لتر للفرد يوميًا جزء منها يُستخدَم في رفاهيات مثل المسابح والحدائق العشبية، في حين تعيش بعض المجتمعات الفلسطينية –التي لا تصلها شبكة المياه– على ما لا يزيد عن 26 لترًا للفرد يوميًا. هذا قريب من المتوسط في المناطق المنكوبة وأقل بكثير من كمية المياه الكافية للاحتياجات الشخصية والمنزلية، أي ما بين 50 و 100 لتر من المياه للفرد في اليوم، وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.18 وفي عام 2015، 50.9 في المئة فقط من الأسر المعيشية في الضفة الغربية كان لديهم نفاذ يومي للمياه، وبحلول عام 2020 قدّرت منظمة بتسيلم أن 36 في المئة فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية كانوا يتمتعون بنفاذ منتظم إلى المياه على مدار العام، في حين كان يحصل 47 في المئة منهم على المياه أقل من 10 أيام في الشهر.

الوضع أسوأ في غزة. حتى قبل الإبادة الجارية، كانت 30 في المئة فقط من الأسر المعيشية في غزة تصلها المياه يوميًا، وهي نسبة كانت تتراجع كثيرًا أثناء الاعتداءات الإسرائيلية.19 ولا تكتفي إسرائيل بمنع دخول كميات كافية من المياه النظيفة إلى غزة، بل تعرقل أيضًا بناء البنية التحتية أو إصلاحها عن طريق حظر دخول المواد الأساسية اللازمة. وقد كان لهذا نتائج كارثية: فقبل الإبادة الجماعية، كانت نسبة المياه غير الآمنة للشرب أو للري في غزة تتراوح بين 90 و95 في المئة.20 وكانت المياه الملوّثة سببًا في أكثر من 26 في المئة من الأمراض المبلّغ عنها، كما كانت أحد أبرز أسباب وفيات الأطفال حيث تسبّبت في ما يزيد عن 12 في المئة من حالات وفيات الأطفال في القطاع.21

في فبراير/شباط 2025، مع استمرار عنف الإبادة الجماعية وتفاقم المجاعة، قدّرت منظمة أوكسفام المياه المتاحة في غزة بـ 5.7 لتر من المياه يومياً للفرد الواحد. وفي هذا السياق المتسم بتقييد القدرة على الوصول إلى المياه، ستؤدّي تأثيرات تغيّر المناخ على توافر المياه وجودتها إلى نتائج قاتلة، لا سيما في غزة.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

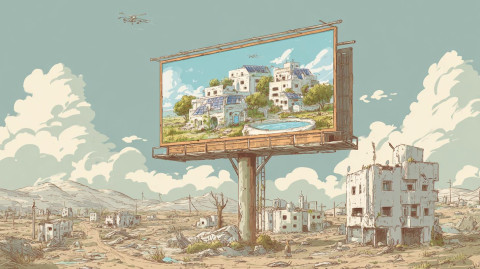

التطبيع البيئي والغسل الأخضر في عصر الطاقات المتجددة

في سياق تصاعد الأزمات المرتبطة بالمياه والبيئة والمناخ التي يواجهها الفلسطينيون، تقدّم إسرائيل نفسها كرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء وتحلية المياه ومشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين المحتلّة وخارجها. وتستخدم هذه الصورة الخضراء لتبرير سياساتها الاستعمارية وممارسات السلب، فتمارس غسلًا بيئيًا أخضرًا لنظامها الاستيطاني القائم على الفصل العنصري، وتُخفي جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني من خلال الظهور بمظهر الدولة المتقدمة والخضراء في منطقة الشرق الأوسط القاحلة المتخلّفة. وقد تعزّزت هذه الصورة عبر اتفاقات أبراهام التي وقّعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان في عام 2020، ومن خلال اتفاقيات لتنفيذ مشاريع بيئية مشتركة تتعلق بالطاقة المتجددة والمشاريع الزراعية والمياه. وتشكل هذه الممارسات شكلًا من أشكال "التطبيع البيئي"، أي استخدام "الحفاظ البيئي" لغسل سمعة وتطبيع القمع الإسرائيلي والظلم البيئي الذي يولّده في المنطقة العربية وخارجها.22

وجاء التطبيع بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020 عبر صفقة بين قوتين محتلتين بتيسير من راعيهما الإمبريالي (الولايات المتحدة في عهد ترامب)، حيث اعترفت إسرائيل والولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ومنذ ذلك الحين، تسارعت الاستثمارات والاتفاقيات الإسرائيلية في المغرب، لا سيما في قطاعيّ المشاريع الزراعية والطاقة المتجددة.

في 8 نوفمبر 2022، خلال قمة المناخ 27 في شرم الشيخ، وقّعت كلّ من الأردن وإسرائيل مذكرة تفاهم بوساطة إماراتية لمواصلة دراسة جدوى مشروعين مترابطين يُشكّلان معًا "مشروع الازدهار": "الازدهار الأزرق، و"الازدهار الأخضر". بموجب الاتفاق، يشتري الأردن 200 مليون متر مكعب من المياه سنويًا من محطة تحلية إسرائيلية على ساحل البحر المتوسط (الازدهار الأزرق) سيتم تشغيلها بواسطة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات ستُقام في الأردن (الازدهار الأخضر) ستقوم بإنشاءها شركة "مصدر" الإماراتية المملوكة للدولة. وتُخفي اللغة الخيّرة التي يتسم بها مشروع "الازدهار الأزرق" عقودًا من نهب إسرائيل للمياه الفلسطينية والعربية (كما سبق التوضيح)، وتُساعدها في التهرّب من مسؤوليتها عن أزمة شحّ المياه في المنطقة، وفي تقديم نفسها كراعٍ للبيئة وكقوة مائية. وتُقدّم شركة ميكوروت –وهي فاعل رئيسي في قطاع تحلية المياه الإسرائيلي– نفسها كرائدة عالمية، وتتمكن من هذا إلى حد كبير بفضل سردية الغسل الأخضر التي تتبنّاها إسرائيل. أما الأرباح التي تجنيها فهي تموّل عملياتها وتدعم أيضًا ممارسات الفصل العنصري المائي ضد الفلسطينيين التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.

في أغسطس 2022، انضمّ الأردن إلى المغرب والإمارات والسعودية ومصر والبحرين وسلطنة عُمان في توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركتين إسرائيليتين للطاقة –هما إنلايت للطاقة الخضراء (ENLT) ونيو ميد للطاقة (NewMed Energy) – لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المنطقة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة. وتُعزّز هذه المبادرات صورة إسرائيل كمركز للابتكار في مجال الطاقة المتجددة من جهة، وتمكّنها من تعميق مشروعها الاستيطاني الاستعماري وتوسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة من جهة أخرى. فالغرض منها هو إدماج إسرائيل في مجالات الاقتصاد والطاقة في العالم العربي من موقع مهيمن بشكل يخلق علاقات تبعية جديدة تُعزّز أجندة التطبيع وتقدّم إسرائيل كشريك لا غنى عنه. ومع تفاقم الأزمات البيئية والمناخية، قد تبدأ الدول التي تعتمد على الطاقة أو المياه أو التكنولوجيا الإسرائيلية في النظر إلى القضية الفلسطينية كبند ثانوي على أجنداتها مقارنةً بمسألة تأمين احتياجاتها من الطاقة والمياه والتكنولوجيا.

ويُظهر انخراط شركات خليجية مثل أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية في هذه المشاريع الاستعمارية سمةً بنيوية أساسية في واقع المنطقة العربية. فبدلًا من التعامل مع المنطقة كوحدة متجانسة، من الضروري إدراك ما تنطوي عليه من تفاوتات وتراتبيات داخلية؛ إذ يقوم الخليج بدور القوة شبه الطرفية أو حتى القوة شبه الإمبريالية (Sub-imperialist). فدول الخليج ليست أكثر ثراءً من جيرانها فقط، بل تشارك أيضًا في الاستيلاء على فائض القيمة على المستوى الإقليمي بما يعيد إنتاج ديناميات الاستخراج والتهميش والتراكم عبر السلب بين المركز والأطراف.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

الحرب البيئية والإبادة البيئية في غزة

إنّ الجرائم المروّعة التي ترتكبها إسرائيل اليوم في غزة، بحقّ سكّانها وبيئتها على حدّ سواء، تُعَد تكثيفًا لحرب مستمرة منذ زمن بعيد تناولتها شريدة مولافي في كتابها "الحرب البيئية في غزة". ترفض مولافي اعتبار البيئة مجرد عنصر خلفي ساكن في الصراع، فتوضح كيف تقوم الممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية باستخدام العناصر البيئية كأداة فاعلة من أدوات الحرب العسكرية في محيط قطاع غزة وداخله.23 وفي هذا النمط من الحرب، تسير تسوية الأحياء السكنية بالأرض جنبًا إلى جنب مع تدمير المساحات الزراعية.

ويتجلّى عنف إسرائيل البيئي في غزة في صورة تجريف الأراضي وفرض القيود على الزراعة –بما يُلزم المزارعين الفلسطينيين بأنواع محددة من المحاصيل وارتفاعاتها– إلى جانب القضاء شبه التام على بساتين الزيتون والحمضيات التقليدية في القطاع. حتى خارج نطاق الاجتياحات والمجازر المتكررة التي تقوم بها إسرائيل، تعبُرُ الجرافات الإسرائيلية بانتظام إلى داخل غزة لاقتلاع المحاصيل وتدمير الصوب الزراعية. وبهذه الطريقة، وكما وثّقت المجموعة البحثية فورينسك أركيتكشر (Forensic Architecture)، واصلت إسرائيل توسيع نطاق المنطقة العسكرية المحظورة، أو ما تُسمّيه "المنطقة العازلة"، على الحدود الشرقية لغزة.

ومنذ عام 2014، شملت هذه العملية حربا كيماوية. إذ تواظب إسرائيل على استخدام طائرات رشّ زراعي لرشّ مبيدات سامّة قاتلة للنباتات على الأراضي الزراعية الفلسطينية لمسافات تصل إلى مئات الأمتار داخل حدود القطاع.24 وتُقدِّر وزارة الزراعة الفلسطينية أنّ عمليات رش المبيدات من الجو هذه قد ألحقت أضرارًا بما يزيد عن 13 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية في القطاع بين عامي 2014 و2018 .25 ولا تقتصر آثار هذه المواد الكيميائية على المحاصيل وحدها؛ إذ حذّرت مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان –وهي منظمة غير حكومية حقوقية فلسطينية– من أنّ استهلاك المواشي لنباتات ملوّثة كيميائيًا قد يُلحِق الأذى بالبشر من خلال السلسلة الغذائية.26

حتى قبل أن تبدأ الإبادة الجماعية الجارية، كانت هذه الممارسات قد دمّرت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وحرمت المزارعين الغزيين من سبل معاشهم، ومنحت الجيش الإسرائيلي رؤية أوضح للاستهدافات بعيدة المدى والضربات المميتة.27 ونتيجةً لذلك، تبدو الأراضي الفلسطينية في غزة قاحلة وخالية من الحياة –ليس بفعل الطبيعة، بل بفعل التخطيط المتعمّد– في تناقض صارخ مع الأميال المروية من المحاصيل الحقلية (مثل الفراولة والبطيخ والأعشاب والكرنب) في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لغزة. فبدلًا من "تخضير الصحراء"، ينخرط المستعمرون في عملية تصحير يحوّلون من خلالها الأراضي الزراعية النشطة والخصبة إلى أراضٍ جافة ومحروقة وخالية من الغطاء النباتي.

جاء هجوم حماس في 7 أكتوبر في هذا السياق الوحشي والاستعماري من إعادة تشكيل المشهد الطبيعي والسياسي لغزة– ولفلسطين التاريخية عمومًا. ومنذ ذلك الحين، دخلت الجرائم الإسرائيلية في غزة حيّز الإبادة البيئية. ورغم أنّ الحجم الكامل للدمار لم يوثّق بعد، وتغدو الإحصاءات قديمة بسرعة مع استمرار الإبادة، فإنّه من الممكن عرض بعض الحقائق في هذا السياق.

كما أظهرت المجموعة البحثية فورينسك أركيتكشر التي تتخذ من لندن مقرًا لها، وبالاستناد إلى صور أقمار صناعية، انخرطت القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 في استهداف منهجي للبساتين والصوب الزراعية، في فعل إبادة بيئية متعمَّد يُفاقم المجاعة الكارثية المتواصلة في غزة، ويشكّل جزءًا من نمط أكبر من حرمان الفلسطينيين من موارد البقاء على قيد الحياة.28 وبحلول مارس 2024، كان نحو 40 في المئة من الأراضي المستخدمة سابقًا في إنتاج الغذاء في غزة قد دُمّر، في حين جرى تدمير ما يقارب ثلث الصوب الزراعية في القطاع، وقد تراوح ذلك بين 90 في المئة في شمال غزة و40 في المئة تقريبًا في محيط مدينة خان يونس جنوبًا.29 علاوة على ذلك، تُظهر تحليلات لصور أقمار صناعية –أُرسلت إلى صحيفة الجارديان في مارس 2024– أنّ نحو نصف الغطاء الشجري والأراضي الزراعية في غزة قد دُمّر بحلول ذلك الوقت، بما في ذلك عن طريق الاستخدام غير القانوني للفوسفور الأبيض. ووفقًا لتقرير الجارديان، تحوّلت بساتين الزيتون والمزارع إلى أرضٍ قاحلة، وتلوّثت التربة والمياه الجوفية بالذخائر والسموم، كما امتلأ الهواء بالدخان والجسيمات الدقيقة.30 ومن المرجّح جدًا أن الوضع قد تفاقم بشكل كبير خلال السنة والنصف التي تلت صدور هذه التقارير.

يُعدّ تدمير مصادر المياه في غزة أحد أكثر عناصر الإبادة البيئية الإسرائيلية فتكًا؛ فحتى قبل اندلاع الإبادة الجماعية، كان نحو 95 في المئة من موارد المياه في غزة المستمدّة من الخزان الجوفي الوحيد في القطاع ملوّثة وغير صالحة للشرب أو الريّ. وقد كان ذلك نتيجة للحصار اللاإنساني والاعتداءات المتكررة التي أعاقت إنشاء محطات المياه ومحطات التحلية أو إصلاحها. أمّا منذ أكتوبر 2023، فقد شهدت غزة انهيارًا كاملًا وتدميرًا شاملاً لبُناها التحتية ومنشآتها المائية، ما أدّى إلى انهيار منظومة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد أسفر ذلك عن مستويات مرتفعة من الجفاف والإصابة بالأمراض (مثل التيفود).

وبالإضافة إلى التدمير المباشر الناتج عن العدوان العسكري، فإنّ نقص الوقود جعل سكان غزة بلا خيارات سوى قطع الأشجار لاستخدامها في الطهي أو التدفئة ما زاد من الخسائر الهائلة في الأشجار الحادثة الآن في القطاع. وفي الوقت ذاته، فإنّ التربة المتبقية مهددة أيضًا بسبب القصف الإسرائيلي وعمليات الهدم. فوفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يؤدي القصف الكثيف للمناطق المأهولة إلى تلويث التربة والمياه الجوفية على المدى الطويل، سواء من خلال الذخائر المستخدمة نفسها أو بفعل المواد الخطرة المنبعثة من المباني المنهارة (مثل الأسبستوس والمواد الكيميائية الصناعية والوقود) والتي تتسرّب إلى الهواء والتربة والمياه الجوفية المحيطة.31 وقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه حتى يوليو 2024 خلّف القصف ما يصل إلى 40 مليون طن من الأنقاض والمواد الخطرة يحتوي جزء كبير منها على رفات بشرية. ومن المتوقع أن تستغرق عملية إزالة أنقاض الحرب في غزة 15 عامًا، وقد تتجاوز تكلفتها 600 مليون دولار.32

وتمتد الإبادة البيئية التي ترتكبها إسرائيل لتشمل بحر غزة الذي يختنق بمياه الصرف الصحي والنفايات. فعندما قطعت إسرائيل إمدادات الوقود عن غزة بعد 7 أكتوبر، أدّت الانقطاعات في التيار الكهربائي إلى عجز محطات الضخّ عن إيصال مياه الصرف إلى محطات المعالجة، وهو ما تسبّب في تدفق 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف يوميًا إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يؤثر على الثروة السمكية وسبل عيش الصيادين. وبالتوازي مع تدمير البنية التحتية الصحية واستهداف المستشفيات والطواقم الطبية والقيود الشديدة على إدخال الإمدادات الطبية، أسهم ذلك في خلق الظروف المواتية تمامًا لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا، وعودة أمراض كان قد تم القضاء عليها أو السيطرة عليها بالتطعيم مثل شلل الأطفال.33

إجمالا٬ حجم الدمار الموصوف في الفقرات السابقة جعل العديد من المراقبين والخبراء يقولون إنّ الهجوم الإسرائيلي على النُظم البيئية في غزة قد جعل من المنطقة مكانًا غير قابل للحياة.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

فلسطين في مواجهة الرأسمالية الأحفورية العالمية والإمبريالية تحت الراية الأمريكية

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في قمة المناخ 28 التي انعقدت في دبي في ديسمبر 2023: "إن الإبادة الجماعية والهمجية التي انطلقت بشراسة ضد الشعب الفلسطيني هي ما ينتظر من يفرّون من الجنوب بسبب الأزمة المناخية... ما نراه في غزة اليوم هو بروفة للمستقبل".34 كما أوضحت كلمات بيترو، الإبادة في غزة إنذار لما سيحدث ما لم ننظم صفوفنا ونقاوم. إن الإمبراطورية وطبقاتها الحاكمة مستعدة للتضحية بالملايين –من السود والملونين والطبقة العاملة البيضاء على حد سواء– لتحافظ على تراكم رأس المال والهيمنة، ورفضهم للالتزام بالتحرك لمواجهة تغير المناخ كما ظهر من مداولات قمة المناخ 29 في باكو –مع الاستمرار في تمويل الإبادة الجماعية في غزة– يوضَح هذه النقطة بجلاء، وهو نفس النهج الذي تكرر عند التعامل مع لقاحات كوفيد 19 وقت الجائحة بنفس منطق الفصل العنصري.

تكشف غزة أيضًا كيف تُغذّي الحرب والمجمّع العسكري-الصناعي أزمة المناخ. فالجيش الأمريكي في واقع الأمر أكبر كيان يصدر انبعاثات الكربون في العالم.35 وفي ما يتعلّق بحرب الإبادة في غزة، تجاوزت انبعاثات إسرائيل –في غضون شهرين فقط– إجمالي الانبعاثات السنوية لأكثر من عشرين دولة من الدول الأكثر هشاشة مناخيًا في العالم، ويعود هذا إلى حد كبير إلى انبعاثات رحلات الشحن العسكرية الأمريكية وتصنيع الأسلحة.36 الولايات المتحدة لا تكتفي فقط بتمكين الإبادة الجماعية، بل تساهم أيضًا بفاعلية في الإبادة البيئية في فلسطين. لكن العلاقة أعمق من ذلك. فالنضال من أجل تحرير فلسطين لا ينفصل عن الكفاح ضد الرأسمالية الأحفورية والإمبريالية الأمريكية. تقع فلسطين في قلب الشرق الأوسط الذي لا يزال يشكّل محورًا أساسيًا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ليس فقط من خلال التجارة والتمويل، بل أيضًا باعتباره قلب النظام العالمي للوقود الأحفوري حيث يُنتج نحو 35 في المئة من النفط في العالم.37 وفي نفس الوقت، تسعى إسرائيل إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيّما من خلال حقول الغاز في البحر المتوسط مثل تمار وليفياثان والتي منحت تراخيص جديدة للتنقيب فيها بعد أسابيع فقط من شنّ حربها الإبادية على غزة.

تقوم الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط –والنفوذ المصاحب لذلك على الرأسمالية الأحفورية العالمية– على ركيزتين أساسيتين: إسرائيل وممالك الخليج. فإسرائيل –التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيج بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا يمكن إغراقها"– تُمثل مرساة الإمبراطورية؛ إذ تساهم في السيطرة على موارد الوقود الأحفوري، وتلعب دور الريادة في مجال المراقبة والأسلحة، وتدمج نفسها في المنطقة عبر قطاعات مثل الزراعة والطاقة وتحلية مياه البحر. ومن أجل توسيع نفوذها، تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تطبيع دور إسرائيل في المنطقة. لقد بدأ هذا المسار باتفاقات كامب ديفيد (1978) ومعاهدة السلام الأردنية–الإسرائيلية (1994)، وتُوِّج لاحقًا باتفاقات أبراهام في عام 2020 مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وقبل السابع من أكتوبر، كانت عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل وشيكة، برعاية أمريكية، في صفقة كانت ستمحو القضية الفلسطينية من المعادلة. لكن مقاومة الشعب الفلسطيني أربكت هذه الخطط.

يبيّن كل ذلك أن تحرير فلسطين ليس مجرد قضية أخلاقية أو مسألة تتعلق بحقوق الإنسان؛ بل هو مواجهة مباشرة مع الإمبريالية الأمريكية والرأسمالية الأحفورية. ولهذا السبب، يجب أن يكون تحرير فلسطين في صلب نضالات العدالة المناخية والبيئية على مستوى العالم. ويشمل ذلك معارضة التطبيع مع إسرائيل ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة. لا يمكن تحقيق العدالة المناخية من دون تفكيك المستعمرة الاستيطانية الصهيونية في فلسطين، وإسقاط الأنظمة الرجعية في الخليج. تقف فلسطين اليوم في صدارة الجبهة العالمية ضد الاستعمار والإمبريالية والرأسمالية الأحفورية والاستعلاء العرقي الأبيض. ولهذا يجب على حركات العدالة المناخية والجماعات المناهضة للعنصرية والمُنظّمين المناهضين للإمبريالية أن يساندوا النضال الفلسطيني، وأن يدافعوا عن حق الفلسطينيين في المقاومة بكافة الوسائل الضرورية.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

المقاومة والصمود البيئي

على الرغم من الكارثة الحاضرة والثقيلة والمستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فهو مستمر في المقاومة وفي إلهامنا يوميًا بصموده. لكلمة (صمود) عدّة معانٍ. تُعرِّفها منال شقير كنمط من الممارسات اليومية للمقاومة والتكيّف مع مصاعب الحياة اليومية تحت الحُكم الاستعماري-الاستيطاني الإسرائيلي، 38والكلمة تشير في نفس الوقت إلى دأب وصبر الشعب الفلسطيني الذي يستمر في الحياة على أرضه والحفاظ على هويته وثقافته في مواجهة السلب الإسرائيلي والسرديات التي تصور المستوطنين اليهود كأنهم السكان الشرعيين الوحيدين للأرض.39

عمقت شقير فهمنا لصمود الفلسطينيين عن طريق تقديمها لمفهوم الصمود البيئي أو الإيكولوجي الذي يشير إلى ممارسات الفلسطينيين اليومية من الصمود التي تتضمن السبل المتجذرة بيئيا للحفاظ على الصلة العميقة بالأرض. يحتوي المفهوم المعارف والقيم الثقافية والممارسات اليومية التي تخص الفلسطينيين كسكان أصليين للبلاد والتي يستعينون بها على مقاومة الزعزعة العنيفة لصلتهم بالأرض. ويقوم مفهوم الصمود البيئي على فهم أن الاستجابات الوحيدة الممكنة للأزمات البيئية والمناخية هي تلك التي تدعم سعي الشعب الفلسطيني للعدل والسيادة وتقرير المصير، وهو مسعى يتطلب تحققه انتهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري وتفكيك إسرائيل كمستوطنة استيطانية. إنّ ممارسة الصمود البيئي تضرب بجذورها في الإيمان بإمكانية هزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، وتؤكد على رغبة المُستَعمَرين الثابتة في تشكيل مصيرهم بأيديهم.

إنّ هذه المقاومة الفلسطينية البطولية –التي يعبر عنها الصمود البيئي والصلة العميقة بالأرض– لهي مصدر إلهام للحركات التقدمية حول العالم التي تناضل من أجل العدالة وسط الكوارث المتداخلة والمتراكبة. لا توجد طريقة أفضل لختام هذا الفصل من ذِكر كلمات الكاتب الماركسي البيئي أندرياس مالم، الذي قدّم لنا مقاربة مؤثرة بين المقاومة الفلسطينية وجبهة النضال المناخي:

"ما الذي يُمكن لجبهة المناخ أن تتعلمه من المقاومة الفلسطينية؟ حتى إذا تحققت الكارثة كاملة –إذا وقعت وحاصرتنا ودمرتنا– فلابد أن نستمر في المقاومة. حتى إذا فات الآوان تمامًا وانقضى، حتى إذا خسرنا كل شيء، إذا دُمرت الأرض وانتهت... يجب أن ننهض من تحت الأنقاض ونقاتل. نحن لا نستسلم، ولا نُسلّم، ولا نتخلى عن القضية لأن الفلسطينيين لا يموتون. الفلسطينيون لن يُهزَموا أبدًا. أي جيش قوي يخسر إذا لم يفز، لكن المقاومة الضعيفة تفوز إذا لم تخسر. آمل أن تنتهي الحرب الجارية في غزة باستمرار المقاومة سليمة واقفة على قدميها، وسيكون هذا نصرًا. استمرار المقاومة الفلسطينية في ذاته سيكون نصرًا لأننا سنستمر في القتال بغض النظر عن الكوارث التي تلقونها على رؤوسنا. هذا مصدر إلهام لجبهة النضال المناخي. وفي هذا الصدد، لا يقاتل الفلسطينيون لأنفسهم فقط، بل يقاتلون للإنسانية جمعاء... لفكرة الإنسانية التي تقاوم الكارثة، بأي شكل وفي أي قالب، وتستمر في النضال رغم القوى المتفوقة تفوقًا مذهلًا التي تحاصرها من الجانب الآخر. أعتقد أن الأسباب كثيرة ووافرة للتضامن مع المقاومة الفلسطينية، من أجل القضية الفلسطينية، ومن أجلنا نحن أيضًا".40

إنّ المهمة التي نحن بصددها كلها تحديات، لكن كما حثّنا فرانز فانون ذات يوم علينا –انطلاقًا من الغموض النسبي الذي نرزح تحته– أنّ نكتشف مهمتنا وأنّ نؤديها وألّا نخونها.41

سلسلة تحرير فلسطين

-

تأطير فلسطين إسرائيل ودول الخليج وقوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بقلم آدم هنية

Publication date:

-

African attitudes to, and solidarity with, Palestine From the 1940s to Israel’s Genocide in Gaza

Publication date:

-

أن نخذل فلسطين بخذلاننا الثورة السودانية دروس مستقاة من تقاطعات السودان وفلسطين في السياسة والإعلام والتنظيم

Publication date:

-

أوهام استدامة/ وقائع إبادة جماعية فلسطين في مواجهة عالم الفصل العنصري البيئي

Publication date:

-

شعلة الكفاح ضد الاستعمار من فيتنام إلى الجزائر إلى فلسطين

Publication date:

-

من مناهضة الإمبريالية العالمية إلى مقاتلي الهندباء تضامن الصين مع فلسطين من 1950 إلى 2024

Publication date:

-

سيرك التواطؤ الأكاديمي مشهد تراجيدي كوميدي للتهرّب على المسرح العالمي للإبادة الجماعية

Publication date:

-

الهند وإسرائيل وفلسطين معادلات جديدة تتطلب أشكال تضامن جديدة

Publication date: -

الإبادة البيئية والإمبريالية وتحرير فلسطين

Publication date: