¿Trump nos ha dejado sin política? Por qué centrar la pelea en los tratados comerciales ya no alcanza Ponencia para el Encuentro por los 25 años de la red European Trade Justice Coalition (ETJC)

Temas

Regiones

Al cumplirse 25 años de la Coalición Europea por la Justicia Comercial, esta reflexión plantea una pregunta inquietante: ¿cómo se apropió la derecha del lenguaje antiglobalización? Exhorta a los activistas a repensar el comercio, el Estado y la estrategia para un nuevo ciclo de lucha.

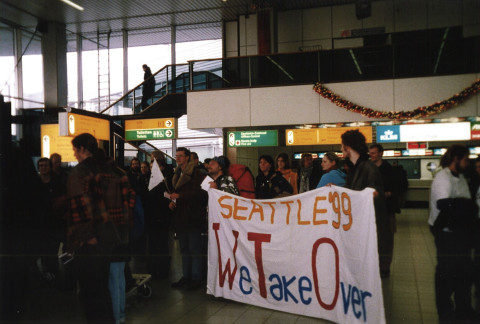

Estamos aquí celebrando 25 años de resistencia: desde Seattle hasta las luchas contra el ALCA, desde los debates con la OMC hasta la construcción de redes de resistencia global. 25 años diciendo "no" a un modelo que mercantiliza todo, que pone las ganancias corporativas por encima de la vida de las personas y el planeta.

Pero también estamos aquí para enfrentar las preguntas difíciles. Empecemos con una cuestión incómoda, una pregunta que no nos gusta hacernos pero que no podemos evitar: ¿por qué cuando un país como Estados Unidos toma exactamente la agenda proteccionista que nosotros llevamos décadas defendiendo, parece que el movimiento se ha quedado sin política? En otras palabras, ¿Trump nos ha dejado sin objetivos? ¿Cómo es posible que cuando finalmente alguien con poder real critica el libre comercio, nosotros no sepamos qué decir?

Pensémoslo concretamente: durante décadas denunciamos el NAFTA como "el peor tratado de la historia", y Trump lo renegoció. Criticamos los tratados de libre comercio por destruir empleos industriales, y Trump impuso aranceles para "proteger a los trabajadores americanos". Alertamos sobre los riesgos del Tratado Transpacífico, y Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. Denunciamos a la OMC como un órgano falsamente multilateral y con políticas a favor de las empresas transnacionales, y Trump la paralizó bloqueando su órgano de solución de controversias.

Entonces se hace evidente algo que nos desconcierta: cuando finalmente un Estado poderoso adopta políticas que se parecen a nuestras demandas históricas, nos encontramos sin respuesta. ¿Celebramos? ¿Nos oponemos? ¿Guardamos un silencio incómodo?

Esta irresolución no es exclusiva del movimiento de justicia comercial. Los sindicatos estadounidenses durante años han pedido protección para la industria nacional, y ahora se encuentran en una trampa: algunos sindicatos apoyan los aranceles que vienen acompañados de ataques masivos a los derechos laborales. Trump les dice que esto es la protección de los empleos de la competencia china, pero al mismo tiempo desregula las condiciones de trabajo, ataca el derecho de huelga, reduce las protecciones de seguridad laboral. Los sindicatos terminan celebrando políticas que en el fondo los debilitan como organización.

Entonces aquí hay un patrón: Trump ha tomado las críticas que construimos durante décadas, pero cambia completamente el diagnóstico. El problema no es la explotación laboral o la pérdida de soberanía popular, sino el "robo" de empleos y recursos estadounidenses por extranjeros, especialmente en manos de China. El resultado es devastador: se trata del mismo discurso anti-globalización que nosotros hemos usado, pero invertido para justificar más explotación laboral en lugar de menos, más poder corporativo en lugar de menos.

La pregunta incómoda, entonces, no es solo sobre comercio: es sobre por qué un proyecto de derecha nacionalista ha logrado ocupar el espacio discursivo que nosotros construimos durante décadas de resistencia al neoliberalismo.

Para entender cómo hemos llegado a esta situación, necesitamos situarnos históricamente. Esta sensación de quedarnos sin respuestas no surge de la nada: surge de que estamos viviendo el agotamiento de un ciclo de luchas, nuestro propio ciclo, que comenzó hace casi tres décadas y que hoy llega a su fin sin que hayamos logrado construir sociedades alternativas.

La historia de los movimientos sociales nos enseña que las luchas no son lineales, sino que se producen en ciclos. Tienen momentos de alza, despliegue de la conflictividad, confrontación directa, y luego períodos de declive o repliegue.

El ciclo de luchas anterior, el de los años sesenta, escaló a principios de los setenta, pero se cerró entre 1984-1985 con la derrota del movimiento sindical en Estados Unidos e Inglaterra. Hoy podemos preguntarnos: ¿estamos viviendo un momento similar? Y si es así, ¿cómo debemos posicionarnos los activistas del comercio frente a esta realidad?

El ciclo anterior: trabajo contra capital

El ciclo de luchas de los sesenta estuvo marcado por una confrontación clara del trabajo contra el capital. Se evidenció en ese momento el alza de la lucha obrera, con tomas de fábricas, lucha directa y ciertos grados de violencia en la protesta. Vimos allí la articulación de las luchas sindicales y obreras con otras luchas: estudiantil, afroamericanos, movimiento de mujeres, contra la guerra de Vietnam, etc.

La lucha de los trabajadores impuso una metamorfosis real del capital. Las relaciones de clase se reconfiguraron completamente, obligando al capital a reestructurarse para mantener su nivel de ganancia. La respuesta del capital fue directa: confrontación política a través de gobiernos neoliberales en algunos lugares, dictaduras en otros.

Pero este ciclo tuvo un cierre definitivo. Esta derrota no fue solo resultado de la represión política, sino de un proceso más profundo: la internacionalización del capital, donde el capital comenzó a huir, especialmente hacia Asia. ¿Por qué? Porque los trabajadores europeos y estadounidenses se habían vuelto demasiado caros y problemáticos. Habían conquistado salarios altos, derechos laborales fuertes, sindicatos poderosos. Entonces el capital hizo lo que siempre hace cuando encuentra resistencia y caída de la ganancia: se fue a buscar trabajadores más baratos y dóciles.

Desde mediados de los años setenta vemos exactamente esto: las fábricas se cierran en Detroit o Manchester, y se abren en Guangdong o Dhaka. Esto es una estrategia deliberada: disciplinar a los trabajadores de las metrópolis industriales amenazando constantemente con irse.

Como dijimos, el cierre de este ciclo de luchas implicó la caída del poder del sindicalismo. Sin embargo, esta derrota no fue solo resultado de la confrontación política directa o de la fuga del capital hacia Asia. Fue algo mucho más profundo: el colapso simultáneo de las dos estrategias históricas que había seguido la clase obrera a nivel mundial.

Por un lado, el agotamiento de la estrategia keynesiana significó el fracaso de la vía socialdemócrata con las crisis de estanflación de los años setenta. El modelo del Estado de bienestar, basado en el pleno empleo, la negociación colectiva y la redistribución del ingreso, demostró que no podía resolver las contradicciones básicas de la acumulación capitalista. Los sindicatos y partidos socialdemócratas que habían apostado a la concertación social se encontraron sin herramientas frente a la crisis de rentabilidad del capital.

Por otro lado, el derrumbe de los socialismos reales entre 1989-1991 representó el colapso definitivo de la vía revolucionaria. La caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS demostraron que el "socialismo realmente existente" había fracasado como alternativa al capitalismo, dejando sin referente político y sin respaldo internacional a partidos comunistas y movimientos de liberación nacional.

Esta doble derrota - keynesianismo y socialismos reales - creó las condiciones ideológicas para la hegemonía neoliberal. No había alternativa visible (there is no alternative, sostuvo el gobierno de Margaret Thatcher) porque efectivamente las alternativas históricas del movimiento obrero habían colapsado. Con esto se cerró definitivamente el ciclo de luchas de los sesenta, pero también se abrió un vacío estratégico que tardaría décadas en comenzar a llenarse con nuevas formas de resistencia.

Nuestro ciclo: 25 años de resistencia a la globalización neoliberal

¿Y cómo entendemos nuestro propio ciclo de luchas? Nuestro ciclo, que podemos llamar el "ciclo de luchas contra la globalización neoliberal", comenzó con el alzamiento zapatista en 1994 y su categórico "Ya Basta". Continuó con la resistencia al Acuerdo Multilateral de Inversiones entre 1997 y 1998, y llegó a su momento emblemático en la batalla de Seattle contra la OMC en 1999.

Este período vio surgir las grandes redes de resistencia global: La Vía Campesina, ATTAC, y en nuestra región, la articulación contra el ALCA entre 2000-2005, donde sectores sindicales, campesinos, pueblos originarios, mujeres y movimientos ambientales dijeron un "No" rotundo al libre comercio hemisférico. Las consignas de lucha se mezclaron entre consignas radicales anticapitalistas con otras de rechazo al neoliberalismo, con exigencia de políticas redistributivas y de derechos humanos.

Este ciclo estuvo marcado por algo que nos parecía evidente: el capital estaba expandiéndose hacia nuevas fronteras. Las empresas ya no producían todo en un solo lugar, sino que fragmentaban la producción: diseñaban en California, manufacturaban en China, ensamblaban en México. Al mismo tiempo, veíamos cómo se privatizaban los servicios públicos, se cercaban tierras comunes y se creaban zonas de sacrificio, se mercantilizaba el agua, la educación, la salud. Todo se convertía en mercancía.

Pero nuestro movimiento también tenía características nuevas. Habíamos visto caer el muro de Berlín, colapsar la URSS, y no queríamos repetir los errores de los partidos comunistas tradicionales con sus estructuras verticales y burocráticas. Surgieron entonces los "nuevos movimientos sociales": organizaciones horizontales, donde se rotaban los cargos para evitar que se concentrara el poder, donde se incluían agendas que antes se consideraban "secundarias" - las mujeres, los pueblos indígenas, el medio ambiente no eran temas para "después de la revolución", eran centrales desde el principio. Incluso algunos sindicatos incorporaron algunas de estas prácticas, sumando nuevos temas a sus agendas y probando nuevas formas de organización.

La crisis del movimiento

Pero algo pasó con ese movimiento contra la globalización neoliberal. Y no fue algo menor. Estamos hablando de un movimiento que parecía imparable: habíamos sido parte del freno del ALCA, habíamos puesto contra las cuerdas a la OMC, habíamos construido redes globales sólidas, teníamos movilizaciones masivas en todos los continentes. Éramos la resistencia global al neoliberalismo.

Sin embargo, cuando Trump aparece haciendo exactamente lo que nosotros pedíamos (criticar el libre comercio, oponerse a los tratados multilaterales, cuestionar la OMC) nos quedamos mudos. No solo eso: gran parte de nuestros aliados tradicionales terminaron apoyando cosas que antes rechazaban, o quedaron completamente desconcertados sin saber qué posición tomar.

Esto no es casualidad. No es que el movimiento simplemente "perdió fuerza" o que "cambió la coyuntura". Es que hubo problemas profundos en cómo concebimos nuestra estrategia.

La crisis tiene al menos dos dimensiones que debemos analizar con honestidad.

Primero: hoy la resistencia a la globalización viene desde la derecha, no desde la izquierda. Trump se ha apropiado de nuestra retórica anti libre comercio, pero desde una matriz nacionalista-corporativa. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares a los nuestros: la crítica a la relocalización de empleos, los impactos de los TLC sobre los trabajadores y las economías nacionales, la oposición a acuerdos como el TPP, las críticas al NAFTA y la OMC.

Pero lo hace desde un enfoque que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global, ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el papel de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas fuertes otra vez. En lugar de "Make America Great Again", su lema debería ser: "Make US Corporations Great Again".

Esta situación nos ha puesto en una encrucijada: oponernos a las políticas comerciales de Trump podría verse como defender el status quo neoliberal, mientras apoyarlas significaría legitimar un proyecto que favorece al capital estadounidense sin abordar la explotación social y la desigualdad subyacentes.

Y aparece un primer problema: lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la visión centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales hemos mantenido desde los años noventa. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Pero esta estrategia política ha encontrado su límite.

Segundo, y aquí llegamos al núcleo de nuestra crisis: la centralidad que el movimiento puso en el Estado. Nuestro argumento era claro y parecía lógico: "no queremos libre comercio porque queremos que el Estado tenga capacidad de hacer política pública". Nuestra interpretación ha sido que los TLC le quitan soberanía al Estado, le impiden regular las empresas, proteger el medio ambiente, mantener los servicios públicos. Por eso hemos peleado por “Estados fuertes” que hagan política industrial, política social, política ambiental.

Era un argumento que parecía correcto contra el neoliberalismo de los noventa, que efectivamente buscaba desmantelar las capacidades estatales. Y funcionó: logramos frenar tratados, fortalecer discursos sobre soberanía nacional, reivindicar el rol del Estado frente al mercado.

Pero los límites del Estado como "instrumento" no se pusieron de manifiesto solo con Trump. También los vimos claramente en el agotamiento del ciclo de gobiernos de izquierda o progresistas en Sudamérica y en el fracaso de Syriza en Grecia. Ambos procesos marcaron los límites de las estrategias que dominaron la izquierda en los años dos mil, post-Seattle. Los gobiernos progresistas latinoamericanos que llegaron al poder prometiendo recuperar la capacidad estatal para regular el capital se encontraron con las limitaciones estructurales de operar dentro del sistema capitalista global. Incluso cuando controlaban el aparato estatal, no pudieron transformar fundamentalmente las relaciones de producción ni escapar de la lógica de la acumulación. Syriza, por su parte, demostró cómo incluso un gobierno explícitamente anti-austeridad fue disciplinado por los mercados financieros y las instituciones europeas, obligado a implementar exactamente las políticas que había prometido combatir.

Estos casos revelan que el problema no era solo que el neoliberalismo "debilitara" al Estado, sino que el Estado moderno está estructuralmente limitado por su función de garantizar las condiciones de la acumulación del capital. ¿Qué pasa entonces cuando el Estado efectivamente se vuelve "fuerte" y retoma un rol más activo frente al libre mercado, pero no se mueve necesariamente hacia donde queremos? ¿Qué sucede cuando el Estado se nos presenta en su forma más descarnada, no como el instrumento neutral que puede ser usado para el bien común, sino como el garante de la ganancia capitalista?

Porque eso es exactamente lo que vemos tanto con Trump como con los límites que enfrentaron las estrategias progresistas: el Estado sí hace "política pública", pero política pública al servicio del capital, no de las mayorías sociales. Trump usa el Estado activamente para fortalecer a las corporaciones estadounidenses, mientras que los gobiernos progresistas descubrieron que usar el Estado para la justicia social tenía límites estructurales infranqueables. Y nosotros nos quedamos sin respuesta porque habíamos puesto todas nuestras esperanzas en que "recuperar la capacidad estatal" era suficiente, sin preguntarnos: ¿capacidad estatal para qué? ¿Al servicio de quién? ¿Dentro de qué limitaciones sistémicas?

¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos recuperar esa radicalidad que una vez tuvimos, pero ¿cómo? Lo que Trump ha puesto en evidencia es que nos hemos quedado atrapados en un falso dilema entre "libre comercio" y "proteccionismo". Ambos operan dentro de la misma lógica sistémica. Trump no representa una ruptura real con el orden neoliberal, sino una reconfiguración de las relaciones entre Estado, corporaciones y mercado mundial.

A esta altura podemos hacernos algunas preguntas:

Primera pregunta: ¿Podemos seguir poniendo el comercio y las inversiones como eje central de nuestra agenda? Esto funcionaba cuando enfrentábamos el orden neoliberal de los años noventa, pero hoy ese orden está en crisis. ¿No necesitamos ampliar radicalmente nuestra agenda? ¿No deberíamos desarrollar un análisis que entienda que la cuestión comercial se entreteje con cuestiones productivas, financieras, ambientales, digitales?

Segunda pregunta: ¿Podemos seguir teniendo el nacionalismo como horizonte político? Durante décadas nuestro argumento fue "recuperemos la soberanía nacional", "que el Estado nacional pueda regular a las empresas", "política industrial nacional y verde". Sonaba lógico frente al neoliberalismo que quería debilitar los Estados.

Pero ¿qué pasó? Trump llegó y dijo exactamente lo mismo: "America First", "soberanía nacional", "que el Estado estadounidense regule el comercio". Y nos quedamos sin respuesta porque habíamos puesto todas nuestras fichas en el nacionalismo. Debemos identificar aquí la trampa. Si nuestro horizonte es el nacionalismo, entonces cualquier nacionalismo puede apropiarse de nuestro discurso.

No hablo tampoco de abrazar un internacionalismo abstracto que diga "somos todos iguales" ignorando que Estados Unidos tiene un poder que otros países como Honduras no tienen. Eso sería ingenuo. Pero ¿no necesitamos desarrollar estrategias que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas?

Por ejemplo, cuando las maquiladoras se van de México a Vietnam, ¿la respuesta es pedir al Estado mexicano que las traiga de vuelta con subsidios? ¿O es construir solidaridades entre trabajadores mexicanos y vietnamitas para que ninguno sea usado para disciplinar al otro? Cuando Amazon explota trabajadores en España, Polonia y Brasil, ¿la respuesta es que cada país compita para atraer a Amazon con menos regulaciones? ¿O es que los trabajadores de los tres países se coordinen para exigir las mismas condiciones en todos lados?

Tercera pregunta, y aquí viene una autocrítica fundamental: durante nuestro propio ciclo de luchas, se fue transformando profundamente quiénes eran los trabajadores, pero ¿supimos adaptarnos? Mientras hacíamos resistencia contra los TLC, el mundo del trabajo se fragmentaba bajo nuestros pies. Al mismo tiempo que marchábamos en Seattle, se multiplicaban los trabajos precarios, de medio tiempo, sin contratos fijos, sin obras sociales.

¿No siguió nuestro movimiento pensando en el "trabajador típico" como el empleado de fábrica con contrato estable? ¿No seguimos organizados para trabajadores estables mientras la realidad era el repartidor sin patrón fijo, el chofer de Uber, la empleada de limpieza por horas, el que tiene tres trabajos para llegar a fin de mes? ¿No nos quedamos representando a un mundo del trabajo que se estaba volviendo minoritario?

Por eso la pregunta final: ¿A quiénes debemos incorporar realmente? ¿No deberían ser los sectores que encarnan las contradicciones del sistema? Las comunidades afectadas por el extractivismo, los trabajadores informales que proliferan en las economías periféricas, los que no pueden ser incorporados con política pública porque el sistema tiende justamente hacia su proliferación y no puede integrarlos.

Estamos en un momento donde la derecha encarna las ideas más radicales, donde vivimos la crisis del ciclo de lucha que nos dio identidad durante décadas. En tal contexto: ¿somos capaces de radicalizar nuestra propia práctica? ¿Podemos mostrar que avanzamos hacia un horizonte utópico justamente cuando el panorama se pone más turbio?

Esto implica algo incómodo pero necesario: parar la pelota, en una metáfora futbolera. Revisar nuestra estrategia e incluso revisar nuestros objetivos. No seguir corriendo detrás de la agenda que otros nos marcan, sino detenernos a preguntarnos: ¿hacia dónde queremos ir realmente? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Cuando tengamos claridad sobre esto vamos a tener más elementos para ponderar nuestras tácticas, para decidir cuándo aliarnos, cuándo confrontar, cómo organizarnos.

Finalmente: debemos asumir que estamos en un momento de transición entre ciclos. No podemos seguir operando con los marcos del ciclo que se agota, especialmente cuando estos marcos nos han dejado sin respuesta frente a la apropiación derechista de nuestras demandas. La justicia comercial en este nuevo contexto no puede limitarse a resistir acuerdos comerciales ni quedarse atrapada en el falso dilema entre libre comercio y proteccionismo nacionalista.

¿Puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque las múltiples dimensiones de la dominación capitalista. No se trata de oponer acuerdos específicos, sino de construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la lógica capitalista misma.

Hace 25 años dijimos “otro mundo es posible”. Pero ese otro mundo requiere que dejemos atrás tanto las ilusiones del libre mercado como las del nacionalismo económico, y que recuperemos una radicalidad que trascienda los falsos dilemas en los que hemos quedado encerrados.