Trump nous a-t-il volé notre projet ? Pourquoi lutter contre le libre-échange ne suffit plus Article pour le 25e anniversaire du Coalition européenne pour un commerce juste (ETJC, European Trade Justice Coalition)

Temas

- Free Trade Agreements

- Trade

- History

Regiones

Alors que la Coalition européenne pour la justice commerciale célèbre ses 25 ans, cette réflexion soulève une question troublante : comment la droite s’est-elle appropriée le discours altermondialiste ? Elle invite les militants à repenser le commerce, l’État et la stratégie en vue d’un nouveau cycle de lutte.

Cycle précédent : Le travail contre le capital.

Le cycle de luttes des années 1960 était marqué par une confrontation claire entre le travail et le capital. Il se manifestait alors par la montée en puissance de la lutte ouvrière, avec des occupations d’usines, des actions directes et des niveaux de violence variables lors des protestations. Nous y avons vu l’articulation des luttes syndicales et ouvrières avec d’autres luttes : celles des étudiants, des Afro-Américains, du mouvement des femmes, contre la guerre du Vietnam, etc.

La lutte ouvrière a imposé une véritable métamorphose du capital. Les relations de classe ont été complètement reconfigurées, obligeant le capital à se restructurer pour maintenir son niveau de profit. La réponse du capital a été directe : affrontement politique par le biais de gouvernements néolibéraux dans certains endroits, de dictatures dans d’autres.

Mais ce cycle a pris fin. Cette défaite n’est pas seulement le résultat de la répression politique, mais aussi d’un processus plus profond : l’internationalisation du capital, qui a incité le capital à fuir, notamment vers l’Asie. Pourquoi ? Parce que les travailleurs et travailleuses européens et américains étaient devenus trop chers et difficiles à gérer. Ils avaient obtenu des salaires élevés, des droits du travail solides et des syndicats puissants. Alors, le capital a fait ce qu’il fait toujours lorsqu’il rencontre une résistance et que ses profits baissent : il est allé chercher une main d’œuvre moins chère et plus docile.

Dès le milieu des années 1970, nous avons assisté à ce phénomène : des usines ont fermé à Détroit ou à Manchester, pour rouvrir à Guangdong ou à Dacca. Il s’agissait d’une stratégie délibérée : exercer une pression sur le travail du centre en menaçant constamment de partir.

Comme nous l’avons dit, la fermeture de ce cycle de luttes a entraîné la chute du pouvoir syndical. Cependant, cette défaite ne résultait pas uniquement d’un affrontement politique direct ou de la fuite des capitaux vers l’Asie. C’était quelque chose de beaucoup plus profond : l’effondrement simultané des deux stratégies historiques suivies par la classe ouvrière dans le monde entier.

D’une part, l’épuisement de la stratégie keynésienne a signifié l’échec de la voie social-démocrate, avec les crises de stagflation des années 1970. Le modèle de l’État-providence, basé sur le plein emploi, la négociation collective et la redistribution des revenus, a démontré qu’il ne pouvait pas résorber les contradictions fondamentales de l’accumulation capitaliste. Les syndicats et les partis sociaux-démocrates, qui avaient misé sur la concertation sociale, se sont retrouvés démunis face à la crise de rentabilité du capital.

D’autre part, l’effondrement du « socialisme réel » entre 1989 et 1991 a marqué la fin définitive de la voie révolutionnaire. La chute du mur de Berlin et la dissolution de l’URSS ont démontré que le « socialisme réel » avait échoué en tant qu’alternative au capitalisme, laissant les partis communistes et les mouvements de libération nationale sans référence politique ni soutien international.

Cette double défaite — le keynésianisme et le socialisme réel — a créé les conditions idéologiques de l’hégémonie néolibérale. Il n’y avait pas d’alternative visible, car les alternatives historiques du mouvement ouvrier s’étaient effectivement effondrées. Le cycle de luttes des années soixante s’est ainsi définitivement clos, mais il a également ouvert un vide stratégique qui a nécessité des décennies pour commencer à se combler avec de nouvelles formes de résistance.

Notre cycle : 25 ans de résistance anti-néolibérale

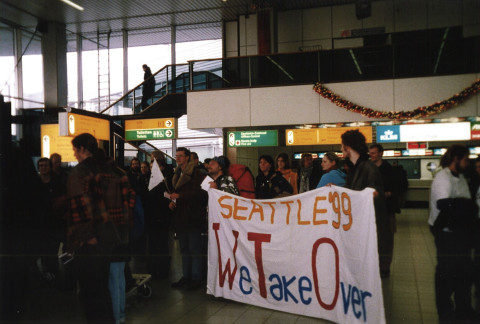

Et qu’en est-il de notre cycle de luttes ? Notre cycle, que nous pouvons appeler « cycle de luttes contre la mondialisation néolibérale », a commencé avec le soulèvement zapatiste de 1994 et son « Ya basta ! » catégorique. (Assez !). Il s’est poursuivi avec la résistance à l’Accord multilatéral sur l’investissement, puis a atteint son moment emblématique lors de la bataille de Seattle contre l’OMC, en 1999.

Cette période a vu l’émergence de grands réseaux de résistance mondiale, comme La Vía Campesina et ATTAC, ainsi que l’articulation contre la ZLEA (Zone de libre-échange des Amériques) entre 2000 et 2005, où les secteurs syndical, paysan, indigène, des femmes et environnemental ont dit un « Non » retentissant au libre-échange continental. Les slogans de lutte mêlaient des revendications anti-capitalistes radicales et des appels au rejet du néolibéralisme, ainsi que des demandes de politiques redistributives et de respect des droits humains, mais dans le cadre du système.

Ce cycle était marqué par une évidence : le capital s’étendait vers de nouvelles frontières. Les entreprises ne produisaient plus tout au même endroit, mais fragmentaient la production : elles concevaient en Californie, fabriquaient en Chine et assemblaient au Mexique. En parallèle, nous avons assisté à la privatisation des services publics, à l’accaparement des terres communales, à la marchandisation de l’eau, de l’éducation et de la santé. Tout est devenu une marchandise.

Mais notre mouvement présentait également de nouvelles caractéristiques. Nous avions vu le mur de Berlin tomber et l’URSS s’effondrer, et nous ne voulions pas répéter les erreurs des partis communistes traditionnels avec leurs structures verticales et bureaucratiques. Puis sont apparus les « nouveaux mouvements sociaux » : des organisations horizontales, dont les postes étaient tournants pour éviter la concentration du pouvoir, et qui intégraient des thèmes auparavant considérés comme « secondaires » : les droits des femmes, des peuples autochtones, de l’environnement, etc. Ces sujets n’étaient pas relégués à « après la révolution », ils étaient centraux dès le début. Même les syndicats ont commencé à changer, intégrant de nouveaux thèmes et de nouvelles formes d’organisation.

La crise du mouvement

Mais quelque chose est arrivé à ce mouvement contre la mondialisation néolibérale. Et ce n’était pas anodin. Il s’agissait d’un mouvement qui semblait irrésistible : nous avions contribué à l’arrêt de la ZLEA, nous avions mis l’OMC sur la sellette, nous avions tissé des réseaux mondiaux solides et nous avions organisé des mobilisations massives sur tous les continents. Nous étions la résistance mondiale au néolibéralisme.

Pourtant, lorsque Trump est arrivé au pouvoir en faisant exactement ce que nous demandions (critiquer le libre-échange, s’opposer aux traités multilatéraux, remettre en question l’OMC), nous sommes restés muets. Pire encore, une grande partie de nos alliés traditionnels ont fini par soutenir des choses qu’ils rejetaient auparavant, ou se sont retrouvés complètement désorientés, ne sachant quelle position adopter.

Ce n’est pas une coïncidence. Ce n’est pas que le mouvement ait simplement « perdu de sa force » ou que « la conjoncture ait changé ». Il y avait des problèmes profonds dans la façon dont nous concevions notre stratégie.

La crise a au moins deux dimensions que nous devons analyser honnêtement.

Premièrement, la résistance à la mondialisation vient aujourd’hui de la droite, et non de la gauche. Trump s’est approprié notre rhétorique anti-libre-échange, mais à partir d’une matrice nationaliste et corporatiste complètement différente. Il est vrai que certains points de son argumentaire sont similaires aux nôtres : la critique des délocalisations, des impacts des accords de libre-échange sur le travail, l’opposition à des accords comme le Partenariat transpacifique, la remise en cause de l’ALENA et de l’OMC.

Cependant, il le fait à partir d’une approche qui ne remet pas en cause les asymétries fondamentales de l’ordre économique mondial et qui ne prend pas en compte les demandes de justice environnementale ou sociale. Ce que revendique Trump, c’est un nationalisme économique exclusif : son objectif n’est pas de rediscuter du rôle des entreprises américaines, mais de les rendre à nouveau puissantes. Au lieu de « Make America Great Again » (« rendre sa grandeur à l’Amérique »), son slogan devrait être « Make US Corporations Great Again » (« rendre leur grandeur aux entreprises américaines »).

Nous nous trouvons ainsi face à un dilemme : s’opposer aux politiques commerciales de Trump pourrait être perçu comme une défense du statu quo néolibéral, tandis que les soutenir reviendrait à légitimer un projet qui favorise le capital américain sans s’attaquer à l’exploitation sociale et aux inégalités sous-jacentes.

Or, voici le problème fondamental : le trumpisme a mis en crise la vision centrée sur le nationalisme économique que de nombreux mouvements sociaux ont défendue depuis les années 1990. La revendication de la centralité de l’État et de sa capacité régulatrice est devenue l’axe articulant des projets progressistes qui cherchaient à retrouver des espaces d’autonomie pour les politiques publiques nationales face à l’avancée de la mondialisation néolibérale. Mais cette stratégie politique a atteint ses limites.

Secondement, et c’est là que nous atteignons le cœur de notre crise, le mouvement a placé l’État au centre de ses préoccupations. Notre argument était clair et semblait logique : « Nous ne voulons pas du libre-échange parce que nous voulons que l’État ait la capacité de mener des politiques publiques. » Nous avons interprété les accords de libre-échange comme une atteinte à la souveraineté de l’État, l’empêchant de réglementer les entreprises, de protéger l’environnement et de maintenir les services publics. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes battus pour des « États forts » capables de mener des politiques industrielles, sociales et environnementales.

C’était un argument valable contre le néolibéralisme des années 1990, qui cherchait effectivement à démanteler les capacités de l’État. Et cela a fonctionné : nous avons réussi à stopper des traités, à renforcer les discours sur la souveraineté nationale et à réaffirmer le rôle de l’État face au marché.

Mais les limites de l’État en tant qu’« instrument » ne se sont pas seulement manifestées avec Trump. Nous les avons également clairement observées dans l’épuisement du cycle des gouvernements de gauche en Amérique du Sud — la prétendue « vague rose » — et dans l’échec de Syriza en Grèce. Ces deux processus ont marqué les limites des stratégies qui dominaient la gauche au cours de la décennie qui a suivi Seattle. Les gouvernements progressistes d’Amérique latine, qui étaient arrivés au pouvoir en promettant de redonner à l’État la capacité de réguler le capital, ont rencontré les limites structurelles inhérentes au fait d’opérer dans le système capitaliste mondial. Même lorsqu’ils contrôlaient l’appareil d’État, ils ne pouvaient pas transformer fondamentalement les relations de production ni échapper à la logique de l’accumulation. Syriza a, pour sa part, démontré que même un gouvernement explicitement anti-austérité pouvait être soumis aux marchés financiers et aux institutions européennes, et contraint de mettre en œuvre les politiques qu’il avait promis de combattre.

Ces cas révèlent que le problème n’est pas seulement que le néolibéralisme « affaiblit » l’État, mais que l’État moderne est structurellement limité par sa fonction de garant des conditions d’accumulation du capital. Que se passe-t-il alors lorsque l’État devient effectivement « fort » et reprend un rôle plus actif contre le libre-marché, mais ne se dirige pas nécessairement là où nous le souhaiterions ? Que se passe-t-il lorsque l’État se présente à nous dans sa forme la plus nue, non pas comme un instrument neutre pouvant être utilisé pour le bien commun, mais comme ce qu’il est vraiment : le garant du profit capitaliste ?

C’est précisément ce que nous observons avec Trump et les limites auxquelles les stratégies progressistes sont confrontées : l’État mène des « politiques publiques », mais des politiques publiques au service du capital, et non des majorités sociales. Trump utilise activement l’État pour renforcer les entreprises américaines, tandis que les gouvernements progressistes ont découvert que l’utilisation de l’État en faveur de la justice sociale était limitée par des contraintes structurelles. Et nous sommes restés sans réponse, car nous avions placé tous nos espoirs dans le « retour de la capacité de l’État », sans nous demander : la capacité de l’État au service de qui ? Dans quelles limites systémiques ?

Que pouvons-nous faire alors ? Nous devons retrouver le radicalisme que nous avions autrefois, mais comment ? Ce que Trump a mis en évidence, c’est que nous sommes pris dans un faux dilemme entre « libre-échange » et « protectionnisme ». Les deux opèrent dans la même logique systémique. Trump ne marque pas une rupture réelle avec l’ordre néolibéral, mais une reconfiguration des relations entre l’État, les entreprises et le marché mondial.

À ce stade, nous pouvons nous poser quelques questions :

Première question : pouvons-nous continuer à mettre les accords commerciaux au centre de notre agenda ? Cette approche a fonctionné lorsque nous faisions face à l’ordre néolibéral des années 1990, mais aujourd’hui, cet ordre est en crise. N’est-il pas temps d’élargir radicalement notre agenda ? Ne devrions-nous pas développer une analyse qui tienne compte du fait que la question commerciale est imbriquée dans les questions productives, financières, environnementales et numériques ?

Deuxième question : pouvons-nous continuer à avoir le nationalisme comme horizon politique ? Pendant des décennies, notre argument a été le suivant : « récupérons la souveraineté nationale », « que l’État national puisse réglementer les entreprises », « demandons aux États de mettre en œuvre des politiques industrielles (et vertes) nationales ». Cela semblait logique face au néolibéralisme, qui visait à affaiblir les États.

Mais qu’est-ce qui a changé ? Trump est arrivé et a dit la même chose : « America First », « souveraineté nationale », « que l’État américain réglemente le commerce ». Et nous n’avons pas su répondre, car nous avions misé toutes nos cartes sur le nationalisme. Nous devons identifier le piège ici. Si notre horizon est le nationalisme, alors n’importe quel nationalisme peut s’approprier notre discours.

Je ne parle pas non plus d’embrasser un internationalisme abstrait qui affirme « nous sommes tous égaux » en ignorant que les États-Unis ont un pouvoir que d’autres pays, comme le Honduras, n’ont pas. Ce serait naïf. Mais n’avons-nous pas besoin de développer des stratégies qui puissent opérer simultanément à plusieurs échelles ?

Par exemple, que devons-nous faire lorsque les maquiladoras1 déménagent du Mexique vers le Vietnam ? Devons-nous demander à l’État mexicain de les ramener avec des subventions ? Ou bien devons-nous construire des solidarités entre les travailleurs et travailleuses de ces deux pays pour qu’aucun ne soit utilisé pour opprimer l’autre ? Lorsqu’Amazon exploite sa main-d’œuvre en Espagne, en Pologne et au Brésil, la réponse est-elle que chaque pays rivalise pour attirer l’entreprise avec des réglementations moins strictes ? Ou plutôt, que les travailleurs et travailleuses des trois pays se coordonnent pour exiger les mêmes conditions partout ?

Troisième question, et voici une autocritique bien nécessaire : pendant notre propre cycle de luttes, la classe ouvrière a profondément changé. Pourtant, il semble que nous n’ayons pas su nous adapter à cette nouvelle réalité. Alors que nous résistions aux accords de libre-échange, le monde du travail se fragmentait sous nos yeux. Au moment même où nous manifestions à Seattle, les emplois précaires se multipliaient : à temps partiel, sans contrats fixes ni avantages sociaux.

Notre mouvement n’a-t-il pas continué à penser au « travailleur typique » comme à l’employé d’usine avec un contrat stable ? N’avons-nous pas continué à nous organiser pour les travailleurs stables, alors que la réalité était celle du livreur sans patron fixe, du chauffeur Uber, de la femme de ménage payée à l’heure ou de celle qui a trois emplois pour joindre les deux bouts ? Ne sommes-nous pas restés attachés à une vision du monde du travail qui devenait minoritaire ?

D’où la question finale : qui devrions-nous vraiment représenter ? Ne devraient-ce pas être les secteurs qui incarnent les contradictions du système ? Les communautés affectées par l’extractivisme, les travailleurs et travailleuses du secteur informel qui prolifèrent dans les économies périphériques, ceux et celles qui ne peuvent pas être intégrés par la politique publique, car le système tend précisément à leur prolifération et ne peut pas les intégrer.

Nous sommes à un moment où la droite incarne les idées les plus radicales et où nous vivons la crise du cycle de luttes qui a forgé notre identité pendant des décennies. Dans ce contexte, il est essentiel de se demander si nous pouvons radicaliser nos pratiques et démontrer l’existence d’un horizon utopique, alors que les circonstances deviennent de plus en plus instables.

Cela implique quelque chose d’inconfortable, mais nécessaire : arrêter le jeu, pour reprendre une métaphore footballistique. Il faut lever la tête pour lire le terrain stratégiquement, avant de décider où et comment avancer. Il faut résister à la pression de réagir immédiatement, de sprinter aveuglément vers l’avant simplement parce que le jeu exige du mouvement. Cela signifie donc que nous devons être capables de revoir notre stratégie, voire nos objectifs. Il ne s’agit plus de courir derrière l’agenda que d’autres nous imposent, mais de s’arrêter pour se demander : où voulons-nous vraiment aller ? Quel type de société voulons-nous construire ? Ce n’est qu’une fois que nous aurons clarifié ces points que nous pourrons peser nos tactiques, décider quand nous allier, quand affronter et comment nous organiser.

Enfin, nous devons admettre que nous sommes dans une période de transition entre deux cycles. Nous ne pouvons pas continuer à opérer avec les cadres du cycle qui s’épuise, d’autant que ces cadres nous ont laissés sans réponse face à l’appropriation de nos revendications par la droite. Dans ce nouveau contexte, la lutte pour un commerce plus juste ne peut se limiter à la simple opposition aux accords commerciaux, ni rester prisonnière du faux dilemme entre libre-échange et protectionnisme nationaliste.

Le mouvement peut-il transcender la dichotomie libre-échange/protectionnisme ? Peut-on développer une praxis internationaliste qui reconnaisse les limites structurelles du nationalisme économique sans se résigner face au pouvoir du capital international ? Cette critique plus approfondie ne signifie pas abandonner la lutte contre les accords de libre-échange, mais la resituer dans une compréhension plus approfondie des dynamiques du capitalisme contemporain et dans un projet de transformation radicale englobant les multiples dimensions de la domination capitaliste. Il ne s’agit pas de s’opposer à des accords spécifiques, mais de construire des modèles alternatifs de relations économiques internationales qui remettent en cause la logique capitaliste elle-même.

Il y a 25 ans, nous disions : « Un autre monde est possible ». Mais cet autre monde exige que nous laissions derrière nous les illusions du libre-échange et du nationalisme économique, et que nous retrouvions un radicalisme qui transcende les faux dilemmes dans lesquels nous avons été piégés.