تأطير فلسطين إسرائيل ودول الخليج وقوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بقلم آدم هنية

نهج بديل لفهم فلسطين – نهج يتمحور حول المنطقة الأوسع والمكانة المركزية للشرق الأوسط في عالمنا الذي يعتمد على الوقود الأحفوري.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

على مدار الشهور السبعة الأخيرة٬ أحدثت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة موجة عالمية غير مسبوقة من الوعي والاحتجاج بخصوص فلسطين. خرجت عدة ملايين من الناس إلى الشوارع، وانتشرت الاعتصامات في مختلف الجامعات عبر العالم، وأغلق نشطاء شجعان الطرق لبعض الموانئ ومصانع السلاح. وهناك اعتراف عميق بأن هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لحملة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. تعززت قوة هذه الحركات الشعبية من خلال الاهتمام الهائل الذي سببته دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. لم تُلقِ هذه الدعوى الضوء بقوة على واقع الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل فحسب، وإنما أيضًا على إصرار الدول الغربية الكبرى على تمكين إسرائيل من القيام بأفعالها هذه في قطاع غزة وخارجه.

لكن على الرغم من تصاعد التضامن مع فلسطين عالميًا، يبقى هناك العديد من المفاهيم المغلوطة في الطريقة التي تُناقَش بها عادةً مسألة فلسطين وفهمها. ففي معظم الأحيان٬ يُنظَر إلى قضية فلسطين بشكل تبسيطي من خلال عدسة إسرائيل والضفة الغربية وغزة ويجري تجاهل الديناميات الإقليمية الأوسع في الشرق الأوسط والسياق العالمي الذي يعمل فيه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. وبشكل متصل، كثيرًا ما يجري اختزال التضامن مع فلسطين في مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها اسرائيل أي القتل والاعتقال ونهب الممتلكات – الذي عاشه الفلسطينيون لحوالي ثمانية عقود. مشكلة هذا التأطير الحقوقي أنه ينزع الطابع السياسي عن النضال الفلسطيني ويفشل في تفسير لماذا تستمر الدول الغربية في دعم إسرائيل بهذا الحسم والوضوح. وعندما يُطرَح هذا السؤال الجوهري عن الدعم الغربي٬ يشير الكثيرون إلى "اللوبي المؤيد لإسرائيل" النشط في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية باعتباره السبب – وهي وجهة نظر خاطئة وخطرة سياسيًا تسيء فهم العلاقة بين الدول الغربية وإسرائيل.

أهدف في هذا المقال إلى عرض مقاربة بديلة لفهم فلسطين. مقاربة تُصاغ بالنظر إلى الموقع المركزي للشرق الأوسط والمنطقة الأوسع في عالمنا المتمركز حول الوقود الأحفوري. طرحي الأساسي هو أن هذا الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى لإسرائيل لا يمكن تفسيره خارج هذا الإطار. كمستعمرة استيطانية٬ كانت اسرائيل أساسية للحفاظ على المصالح الإمبريالية الغربية – ولا سيما تلك الخاصة بالولايات المتحدة – في الشرق الأوسط. وقد لعبت هذا الدور جنبًا إلى جنب مع الركيزة الأساسية الأخرى للسيطرة الأمريكية في المنطقة، ألا وهي ممالك الخليج العربي الغنية بالنفط وخاصة المملكة العربية السعودية. وتعتبر العلاقات المتطورة بسرعة بين الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة أساسية في فهم اللحظة الحالية، بالنظر بشكل خاص إلى الضعف النسبي لقوة الولايات المتحدة في العالم.

الشرق الأوسط وتحولات ما بعد الحرب

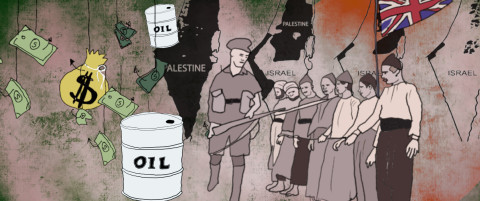

رسم تحولان عالميان كبيران ملامحَ النظام العالمي المتغير في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرةً. تمثل التحول الأول في حدوث ثورة في أنظمة الطاقة العالمية٬ حيث برز النفط باعتباره الوقود الأحفوري الأساسي في العالم ليحل محل الفحم وغيره من مصادر الطاقة في مختلف الاقتصادات الصناعية الكبرى. بدأ التحول في الوقود الأحفوري أولًا في الولايات المتحدة حيث تجاوز استهلاك النفط استهلاك الفحم في عام 1950 ثم تبعتها أوروبا الغربية واليابان في ستينات القرن العشرين. وفي مختلف الدول الغنية الممثلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)٬ شكل النفط أقل من 28٪ من استهلاك الوقود الأحفوري في 1950 ثم أصبح له النصيب الغالب بنهاية ستينات القرن العشرين. فالنفط لديه كثافة أكبر من الطاقة ومرونة كيميائية أعلى ونقله أكثر سهولة، ولهذا حرك رأسماليةَ ما بعد الحرب المزدهرة واستندت إليه مجموعة متنوعة من البنى التحتية والصناعات والتقنيات الجديدة. كان هذا بدايةَ ما وصفه العلماء لاحقًا بـ"التسارع العظيم" وهو توسع هائل ومستمر في استهلاك الوقود الأحفوري بدأ في منتصف القرن العشرين وأدى بشكل لم يكن من الممكن إيقافه إلى أزمة المناخ الحالية.

كان هذا الانتقال العالمي إلى النفط وثيق الصلة بتحول كبير آخر حدث بعد الحرب، ألا وهو توطد الولايات المتحدة في موقع القوة السياسية والاقتصادية الرئيسية. كان الصعود الاقتصادي للولايات المتحدة قد بدأ في العقود الأولى من القرن العشرين، لكن الحرب العالمية الثانية هي التي شهدت تبوءَ الولايات المتحدة الأكيد لموقع القوة الأكثر حيوية في الرأسمالية العالمية، والتي لم يكن يواجهها سوى الاتحاد السوفيتي والكتلة المتحالفة معه. لقد صعدت القوة الأمريكية على خلفية الدمار الحاصل في أوروبا الغربية أثناء الحرب مقترنًا بضعف الحكم الاستعماري الأوروبي في الكثير من أنحاء ما يسمى بالعالم الثالث. فمع تدهور أحوال بريطانيا وفرنسا، احتلت الولايات المتحدة الصدارة في تشكيل بنية الاقتصاد والسياسة بعد الحرب بما في ذلك نشوء نظام مالي عالمي جديد متمحور حول الدولار الأمريكي. وبحلول منتصف خمسينات القرن العشرين، أصبحت الولايات المتحدة تمتلك نصيبًا مقداره 60٪ من الناتج الصناعي العالمي وأكثر قليلًا من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وأصبحت 42 شركة من بين أكبر 50 شركة صناعية في العالم شركات أمريكية.

كان لهذين التحولين العالميين – التحول نحو النفط وصعود القوة الأمريكية – تبعات عميقة على الشرق الأوسط. فمن ناحية، لعب الشرق الأوسط دورًا حاسمًا في انتقال العالم نحو النفط. كان لدى المنطقة مخزون وفير من النفط بلغ 40٪ تقريبًا من احتياطات العالم المؤكدة حتى منتصف خمسينات القرن العشرين. كذلك كان موقع نفط الشرق الأوسط قريبًا من الكثير من الدول الأوروبية، وتكاليف إنتاجه أقل كثيرا من نظيرتها في أماكن العالم الأخرى. ومن ثم، صار بالإمكان إرسال تلك الكميات التي بدت غير محدودة من نفط الشرق الأوسط منخفض التكلفة إلى أوروبا بأسعار أقل من الفحم، وفي نفس الوقت ضمان بقاء أسواق النفط الأمريكية المحلية معزولة عن آثار زيادة الطلب الأوروبي. لقد كان استناد إمدادات النفط إلى أوروبا على الشرق الأوسط عمليةً سريعةً بشكل لافت، فبين عامي 1947 و1960 تضاعفت حصة النفط القادم إلى أوروبا من المنطقة من 43٪ إلى 85٪. هذا التطور لم يسمح فقط بصعود صناعات جديدة (مثل البتروكيماويات)، وإنما أتاح أيضًا أشكالًا جديدة من وسائل النقل والحروب. وحقًا، بدون الشرق الأوسط ربما ما كان التحول للنفط في أوروبا الغربية سيحدث أبدًا.

معظم احتياطات النفط في الشرق الأوسط متركزة في منطقة الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأصغر، بالإضافة إلى إيران والعراق. خلال النصف الأول من القرن العشرين، حكمتِ البلادَ ملكياتٌ استبدادية يدعمها البريطانيون (ما عدا المملكة العربية السعودية التي كانت شكليًا مستقلة عن الاستعمار البريطاني). كان إنتاج النفط في المنطقة تتحكم فيه حفنة من الشركات الغربية الكبرى التي كانت تدفع رسوم الاستئجار وحقوق الامتياز لحكام هذه الدول مقابل حق استخراجه. شركات النفط هذه كانت متكاملة أفقيًا، بمعنى أنها لم تكن تتحكم فقط في استخراج النفط الخام بل أيضًا في التكرير والشحن وبيعه حول العالم. كانت لهذه الشركات سلطة هائلة بتحكمها في البنى التحتية لتداول النفط بشكل سمح لها بإقصاء أي منافسين محتملين. وقد تجاوز تركز الملكية في صناعة النفط ما كان موجودًا في أي صناعة أخرى بكثير. وفعليًا، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية، كان أكثر من 80٪ من كل احتياطات النفط في العالم خارج الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتحكم فيه فقط سبع شركات أمريكية وأوروبية كبيرة (ما كانت تسمى بـ"الأخوات السبع").

إسرائيل والانتفاض ضد الاستعمار

وعلى الرغم من القوة الهائلة لشركات النفط تلك، حين أصبح الشرق الأوسط هو قلب أسواق النفط العالمية خلال خمسينات وستينات القرن العشرين، واجهت تلك الشركات مشكلة كبيرة. فكما حدث في أماكن أخرى من العالم٬ صعد طيف واسع من الحركات القومية والشيوعية واليسارية القوية متحدية الحكام الذين كانوا مدعومين من الاستعمار الفرنسي والبريطاني ومهددة بإرباك النظام الإقليمي الذي جرى إرساءه بعناية. حدث هذا بالشكل الأكثر حدة في مصر، ففي عام 1952 أطيح بالملك فاروق المدعوم من البريطانيين بانقلاب عسكري قاده ضابط جيش ذو شعبية هو جمال عبد الناصر. أجبر صعود ناصر للسلطة القوات البريطانية على الجلاء من مصر، وأدى إلى حصول السودان على الاستقلال عام 1956. وتُوجت السيادة المصرية المكتسبة حديثًا بتأميم قناة السويس 1956 بعد أن كان البريطانيون والفرنسيون يتحكمون فيها، وقد احتفى ملايين الناس في سائر أنحاء الشرق الأوسط بتأميم قناة السويس وقوبل بمحاولة فاشلة للعدوان على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وبينما كان ناصر يتخذ هذه الخطوات، كانت النضالات المناهضة للاستعمار تنمو في أماكن أخرى بالمنطقة وخاصة في الجزائر حيث انطلقت حرب عصابات من أجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1954.

رغم أن هذا كثيرًا ما يجري إغفاله اليوم، كانت تلك التهديدات الموجهة ضد الهيمنة الاستعمارية الطويلة محسوسة أيضًا في مختلف أنحاء الدول الغنية بالنفط في الخليج. فقد تصاعد التأييد لناصر في المملكة العربية السعودية وممالك الخليج الأصغر، واحتج العديد من الحركات اليسارية على انحراف وفساد الأنظمة الملكية الحاكمة ومواقفها المنحازة للغرب. وقد اتضحت التبعات الممكنة لهذه التوجهات في الجارة إيران حيث صعد للسلطة عام 1951 زعيم وطني ذو شعبية هو محمد مصدق. من أوائل الأمور التي قام بها محمد مصدق السيطرة على شركة النفط التي كان يتحكم فيها البريطانيون (شركة النفط الأنجلو-إيرانية التي أصبحت لاحقًا شركة بريتيش بتروليوم القائمة حتى الآن)، وهو ما كان أول عملية تأميم للنفط في الشرق الأوسط. كان لهذا التأميم صدى قوي في الدول العربية المجاورة حيث اكتسب شعار (نفط العرب للعرب) شعبية كاسحة وسط المزاج العام المعادي للاستعمار.

وردًا على تأميم إيران للنفط، دبرت المخابرات الأمريكية والبريطانية إنقلابًا ضد مصدق عام 1953 وجلبوا للسلطة حكومة قريبة من الغرب موالية لشاه إيران (محمد رضا بهلوي). مثل هذا الانقلاب الضربة الأولى في موجة متواصلة مناهضة للميول الثورية ضد الحركات القومية والراديكالية في مختلف أنحاء المنطقة. وقد مثلت الإطاحة بمصدق أيضًا تحولًا كبيرًا في النظام الإقليمي. فبينما لعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا في الانقلاب، الولايات المتحدة هي التي قادت التخطيط والتنفيذ للعملية. كانت هذه أول مرة تقوم الحكومة الأمريكية بالإطاحة بزعيم أجنبي في وقت السلم، وكان تورط المخابرات المركزية الأمريكية في الانقلاب محفزًا مهمًا للتدخلات الأمريكية اللاحقة مثل انقلاب 1954 في جواتيمالا والإطاحة بسلفادور أليندي في شيلي في 1973.

في هذا السياق، ظهرت إسرائيل كحصن رئيسي للمصالح الأمريكية في المنطقة. في السنوات الأولى من القرن العشرين كانت بريطانيا هي الداعم الأساسي للاستعمار الصهيوني لفلسطين، وبعد تأسيس إسرائيل في 1948 استمرت في دعم مشروع بناء الدولة الصهيونية. لكن مع حلول الولايات المتحدة محل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب، برز الدعم الأمريكي لإسرائيل باعتباره ركيزة النظام الأمني الإقليمي الجديد. كانت نقطة التحول الأساسية هي حرب 1967 بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية الكبرى، وشهدت تلك الحرب تدمير إسرائيل العسكري للقوات الجوية المصرية والسورية واحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء (المصرية) ومرتفعات الجولان (السورية). حطم انتصار إسرائيل حركات الوحدة العربية والاستقلال الوطني والمقاومة الصاعدة ضد الاستعمار التي كانت تبلورت بشكل أكثر حدة في مصر في عهد ناصر. شجع ذلك الانتصار أيضًا الولايات المتحدة على أن تصبح الراعي الأساسي لإسرائيل لتحل بذلك محل بريطانيا. ومنذ تلك اللحظة، بدأت الولايات المتحدة تمد إسرائيل سنويًا بمليارات الدولارات من العتاد العسكري والدعم المالي.

أهمية الاستعمار الاستيطاني

أظهرت حرب 1967 أن إسرائيل قوة جبارة يمكن استخدامها ضد أي تهديد للمصالح الأمريكية في المنطقة. لكن هناك بعد جوهري في هذا الأمر غالبًا ما يجري تجاهله، ألا وهو أن موقع إسرائيل الخاص في تدعيم القوة الأمريكية مرتبط ارتباطًا مباشرًا بسمتها الداخلية كمستعمرة استيطانية مؤسسة على النهب المستمر للسكان الفلسطينيين. إن المستعمرات الاستيطانية تحتاج أن تعمل باستمرار على تعزيز هياكل القهر العرقي والاستغلال الطبقي ونهب الممتلكات. ونتيجة لهذا، تكون عادةً مجتمعات شديدة العسكرة والعنف وتميل للاعتماد على دعم خارجي يسمح لها بالحفاظ على امتيازاتها المادية في بيئة إقليمية معادية. في مثل هذه المجتمعات، يستفيد قسم معتبر من السكان من قمع الشعوب الأصلية ويتعامل مع امتيازاته من منطلقات عنصرية وعسكرية. ولهذا السبب، تكون المستعمرات الاستيطانية شركاء جديرين بالثقة للمصالح الإمبريالية الغربية عن الدول العميلة "العادية". لهذا السبب، دعم الاستعمار البريطاني الصهيونية كحركة سياسية في أوائل القرن العشرين واحتضنت الولايات المتحدة إسرائيل وتبنتها في اللحظة التالية على حرب 1967.

لا يعني هذا بالطبع أن الولايات المتحدة "تتحكم" في إسرائيل أو أنه لا توجد اختلافات في الرأي بين الولايات المتحدة والحكومات الإسرائيلية حول كيفية الحفاظ على هذه العلاقة. لكن قدرة إسرائيل على الحفاظ على حالة دائمة من الحرب والاحتلال والقمع ستُهدَد بشدة بدون الدعم الأمريكي المستمر (ماديًا وسياسيًا). في المقابل، تقوم إسرائيل بدور الشريك المخلص والحصن الدفاعي ضد التهديدات القائمة للمصالح الأمريكية في المنطقة. لعبت إسرائيل أيضا دورًا على المستوى العالمي في دعم الأنظمة القمعية التي تدعمها الولايات المتحدة حول العالم من نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) بجنوب إفريقيا إلى الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية. عبر ألكسندر هيج -وزير الخارجية الأمريكي في عهد ريتشارد نيكسون- عن هذا بفجاجة قائلًا: "إسرائيل أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا يمكن أن تغرق، ولا تحمل جنديًا أمريكيًا واحدًا، وتقع في منطقة حيوية للأمن القومي الأمريكي".

الارتباط بين الطبيعة الداخلية لدولة إسرائيل وموقعها الخاص في قوة الولايات المتحدة الأمريكية شبيه بالدور الذي لعبه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بالنسبة للمصالح الغربية في مختلف أنحاء قارة إفريقيا. هناك اختلافات هامة بين الفصل العنصري الجنوب إفريقي والفصل العنصري الإسرائيلي -ليس أقله النصيب الأكبر للسكان السود بجنوب إفريقيا في الطبقة العاملة بالبلاد على العكس من الفلسطينيين في إسرائيل- لكن ككل المستعمرات الاستيطانية لعب كلا البلدين دور المركز التنظيمي الأساسي للقوة الغربية بين جيرانهما. ولو أمعنَّا النظر في تاريخ الدعم الغربي لنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، سنرى نفس التبريرات التي نراها اليوم في حالة إسرائيل (ونفس محاولات تعطيل العقوبات العالمية وتجريم الحركات الاحتجاجية). وتمتد هذه التشابهات إلى دور أفراد بعينهم. من الأمثلة غير المشهورة على هذا رحلةُ قام بها عضو شاب في حزب المحافظين البريطاني إلى جنوب إفريقيا عام 1989 اعترض أثناءها على العقوبات الدولية على جنوب إفريقيا ونادى باستمرار بريطانيا في دعم نظام الفصل العنصري. بعد ذلك بعقود، نفس العضو الشاب هذا -ديفيد كاميرون- صار يتولى منصب وزير خارجية المملكة المتحدة، وهو واحد من زعماء العالم الأساسيين الذين يشجعون الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة.

تمنح مركزية الشرق الأوسط في اقتصاد النفط العالمي لإسرائيل موقعا أكثر وضوحا في القوة الإمبريالية عما كان لنظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا. لكن كلا الحالتين تبينان أهمية التفكير في كيفية تداخل العوامل العالمية والإقليمية مع الديناميات العرقية والطبقية الداخلية في المستعمرات الاستيطانية.

الإدماج الاقتصادي لإسرائيل في الشرق الأوسط

أصبح الشرق الأوسط أكثر أهمية للقوة الأمريكية بعد تأميم احتياطات النفط الخام في مختلف أنحاء المنطقة (وغيرها) أثناء سبعينات وثمانينات القرن العشرين. أنهى التأميم التحكم الغربي المباشر الذي استمر طويلًا في إمدادات النفط الخام بالشرق الأوسط (رغم أن الشركات الأمريكية والأوروبية استمرت في السيطرة على معظم عمليات تكرير ونقل وبيع هذا النفط في العالم). وفي هذا السياق، أصبحت المصالح الأمريكية في المنطقة تدور حول ضمان الإمداد المستقر للنفط لأسواق العالم -حيث التسعير بالدولار الأمريكي- وضمان عدم استخدام النفط كـ"سلاح" في النظام العالمي الذي تحتل أمريكا مركزه. علاوة على ذلك، مع اكتساب منتجي النفط في الخليج مليارات الأموال من خلال تصدير النفط الخام، أصبحت الولايات المتحدة معنية أيضًا بكيفية تداول ما يسمى بالبترودولار في النظام المالي العالمي، وهي مسألة لها ارتباط مباشر بهيمنة الدولار الأمريكي.

دفاعًا عن هذه المصالح٬ أصبحت استراتيجية الولايات المتحدة مُركزة تمامًا على بقاء ممالك الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية حلفاءً أساسيين في الإقليم. ازدادت أهمية هذا بشكل خاص بعد الإطاحة بحكم الأسرة البهلوية في إيران عام 1979، فكانت تلك الأسرة ركيزة أخرى للمصالح الأمريكية في الخليج منذ انقلاب 1953. اتضح دعم الولايات المتحدة لممالك الخليج بعدة طرق منها بيع كميات ضخمة من العتاد العسكري حولت الخليج إلى أكبر سوق للسلاح في العالم، ومبادرات اقتصادية دفعت ثروة البترودولار الخليجية إلى الأسواق المالية الأمريكية، وتواجد عسكري أمريكي دائم لا يزال يمثل الضامن النهائي للحكم الملكي في هذه الدول. جاءت لحظة جوهرية في العلاقات الخليجية الأمريكية مع الحرب بين العراق وإيران، التي استمرت بين عامي 1980 و1988 وتعتبر واحدة من أكثر الصراعات تدميرًا في القرن العشرين (أزهقت أرواح عدد يبلغ نصف مليون إنسان). أثناء تلك الحرب، أمدت الولايات المتحدة كلا الطرفين بالسلاح والتمويل والدعم الاستخباراتي، واعتبرتها سبيلًا لإنهاك هاتين القوتين الجارتين الكبيرتين، وعلاوة على ذلك ضمان أمن ممالك الخليج.

هكذا، استقرت استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على ركيزتين جوهريتين: إسرائيل من ناحية وممالك الخليج من ناحية أخرى. لا تزال هاتان الركيزتان جوهر القوة الأمريكية في المنطقة حاليًا. لكن حدث تحول جوهري في كيفية ارتباط الواحدة منها بالأخرى. فبدايةً من تسعينات القرن العشرين وحتى اللحظة الحالية، سعت الحكومة الأمريكية إلى تشبيك هذين القطبين الاستراتيجيين معًا -بالإضافة إلى دول عربية هامة أخرى مثل الأردن ومصر- في إطار منطقة واحدة مرتبطة بالقوة السياسية والاقتصادية الأمريكية. ولكي ينجح هذا، كان هناك ضرورة لإدماج إسرائيل في الشرق الأوسط الأكبر عن طريق تطبيع علاقاتها (الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية) مع الدول العربية. الأمر الأكثر أهمية أن هذا كان يعني التخلص من المقاطعة العربية الرسمية لإسرائيل التي استمرت عقودًا طويلة.

من منظور إسرائيل، لم يكن التطبيع فقط متعلقًا بتمكين التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية والاستثمارات الإسرائيلية فيها. فبعد حدوث ركود كبير في منتصف ثمانينات القرن العشرين٬ ابتعد اقتصاد إسرائيل عن قطاعات مثل البناء والتشييد والزراعة إلى التركيز بدرجة أكبر كثيرًا على التقنيات المتطورة والتمويل والصادرات العسكرية. لكن الكثير من الشركات العالمية الكبرى كانت مترددة في القيام بأعمال تجارية مع شركات إسرائيلية (أو داخل إسرائيل نفسها) بسبب قرارات المقاطعة من الدرجة الثانية التي كانت تفرضها الحكومات العربية. كان التخلي عن قرارات المقاطعة تلك ضروريًا لجذب الشركات الغربية الكبيرة إلى إسرائيل وأيضًا لتمكين الشركات الإسرائيلية من دخول الأسواق الأجنبية في الولايات المتحدة وغيرها. بعبارة أخرى، كان التطبيع الاقتصادي معنيًا بضمان موقع الرأسمالية الإسرائيلية في الاقتصاد العالمي بنفس قدر ارتباطه بتمكين إسرائيل من دخول أسواق الشرق الأوسط.

ولهذه الغاية، استخدمت الولايات المتحدة (وحلفاؤها الأوروبيون) آليات متنوعة منذ تسعينات القرن العشرين حتى الآن بهدف الدفع بالإدماج الاقتصادي لإسرائيل في الشرق الأوسط الأوسع. تمثلت إحدى هذه الآليات في تعميق الإصلاحات الاقتصادية، أي الانفتاح أمام تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية التي انتشرت بسرعة في مختلف أنحاء المنطقة. وكجزء من هذا، طرحت الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المبادرات الاقتصادية التي سعت إلى ربط إسرائيل والأسواق العربية معًا، ثم ربطهما بالاقتصاد الأمريكي. تضمنت إحدى المخططات الأساسية ما يسمى بالمناطق الصناعية المؤهِلة (كويز أو QIZs) وهي مناطق صناعية منخفضة الأجور تأسست في مصر والأردن في نهاية تسعينات القرن العشرين. أُعفيَت السلع المنتوجة في المناطق الصناعية المؤهلة (معظمها منسوجات وملابس جاهزة) من جمرك الدخول إلى الولايات المتحدة بشرط أن تكون نسبة معينة من مدخلات تصنيعها قادمة من إسرائيل. لعبت المناطق الصناعية المؤهلة دورًا مبكرًا وحاسمًا في الجمع بين رأس المال الإسرائيلي والأردني والمصري في هياكل ملكية مشتركة مطبعةً العلاقات الاقتصادية مع بلدين عربيين مجاورين لإسرائيل. بحلول عام 2007 سجلت الحكومة الأمريكية أن أكثر من 70٪ من الصادرات الأردنية للولايات المتحدة قادمة من المناطق الصناعية المؤهلة، وبالنسبة لمصر كانت النسبة 30٪ في عام 2008.

بالإضافة إلى برنامج المناطق الصناعية المؤهلة، طرحت الولايات المتحدة أيضًا مبادرة منطقة التجارة الحرة بالشرق الأوسط (ميفتا) في 2003. هدفت ميفتا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تمتد في مختلف أنحاء المنطقة بحلول عام 2013. تمثلت الاستراتيجية الأمريكية في التفاوض بشكل منفرد مع الدول "الصديقة" باستخدام عملية تدرجية مكونة من ست خطوات تؤدي في النهاية إلى اتفاقية تجارة حرة متكاملة الأركان بين الولايات المتحدة والدولة المعنية. اتفاقيات التجارة الحرة هذه كانت مصممة بحيث تستطيع البلدان أن تربط اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي لديها مع الولايات المتحدة بالاتفاقيات الخاصة بالبلدان الأخرى، ومن ثم تنشأ اتفاقيات إقليمية فرعية عبر الشرق الأوسط. هذه الاتفاقيات الإقليمية الفرعية يمكن ربطها على مدار الوقت حتى تغطي المنطقة برمتها. الأمر الهام في هذا الصدد هو أن اتفاقيات التجارة الحرة هذه يمكن استخدامها أيضًا لتشجيع إدماج إسرائيل في الأسواق العربية حيث تتضمن كل اتفاقية بندًا يلزم الدولة الموقعة بالتطبيع مع إسرائيل ومنع أي مقاطعة للعلاقات التجارية. ورغم أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدف عام 2013 الخاص بتأسيس منطقة ميفتا، فإن هذه السياسة نجحت في الدفع بتوسع التأثير الاقتصادي الأمريكي في المنطقة مرتكزًا على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية الرئيسية. ومن الأمور اللافتة للنظر أن الولايات المتحدة لديها حاليًا 14 اتفاقية تجارة حرة مع بلدان في مختلف أنحاء العالم خمسة منهم في الشرق الأوسط (إسرائيل والبحرين والمغرب والأردن وعمان).

اتفاقيات أوسلو

لكن نجاح التطبيع الاقتصادي يتوقف في النهاية على حدوث تغير في الوضع السياسي يسمح بوجود "ضوء أخضر" فلسطيني لإدماج إسرائيل الاقتصادي في المنطقة الأوسع. وفي هذا الصدد، كانت نقطة التحول الأساسية هي تفاهمات أو اتفاقيات أوسلو، وهي اتفاقية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية جرى توقيعها برعاية الحكومة الأمريكية في حديقة البيت الأبيض عام 1993. استندت أوسلو بشدة إلى الممارسات الاستعمارية التي ترسخت على مدار العقود السابقة. حاولت إسرائيل منذ سبعينات القرن العشرين أن تجد قوة فلسطينية تدير الضفة الغربية وقطاع غزة نيابة عنها، أي وكيل فلسطيني للاحتلال الإسرائيلي يمكنه تقليل الاتصال اليومي بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي إلى أدنى حد. انهارت هذه المحاولات المبكرة أثناء الإنتفاضة الأولى وهي هبة جماهيرية واسعة النطاق بدأت في (قطاع غزة) في 1987. اتفاقيات أوسلو أنهت الإنتفاضة الأولى.

وفقا لأوسلو، وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل كيان سياسي جديد يسمى السلطة الفلسطينية يُمنَحُ سلطات محدودة على مناطق متشرذمة من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون السلطة الفلسطينية معتمدة بالكامل في بقائها على التمويل الخارجي، وخاصة القروض والمساعدات وضرائب الواردات التي تحصلها إسرائيل ثم يجري تحويلها للسلطة الفلسطينية. ولأن معظم مصادر التمويل هذه قادمة في النهاية من الدول الغربية وإسرائيل٬ أصبحت السلطة الفلسطينية بسرعة خاضعة سياسيًا. علاوة على ذلك، احتفظت إسرائيل بسلطة كاملة على الاقتصاد الفلسطيني وموارده وحركة الناس والسلع. وبعد الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية في 2007 أصبح النفوذ السياسي والإداري للسلطة الوطنية قائمًا في رام الله بالضفة الغربية. واليوم، يقود السلطة الفلسطينية محمود عباس.

على الرغم من الطريقة التي تُقدَّم بها عادة اتفاقيات أوسلو والمفاوضات التالية عليها٬ فإنها لم تكن أبدًا معنية بالسلام أو طريقًا لحرية فلسطين. ففي ظل أوسلو، انفجر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتم بناء جدار الفصل العنصري وتطورت القيود الكبيرة على حركة الفلسطينيين التي تحكم حياتهم اليوم. أخرجت أوسلو شرائح أساسية من السكان الفلسطينيين (اللاجئون والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل) من النضال السياسي، واختزلت المسألة الفلسطينية إلى مفاوضات حول قطع متشظية من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة. الأمر الأكثر أهمية أن أوسلو وفرت مباركة فلسطينية لإدماج إسرائيل في الشرق الأوسط الأوسع فاتحةً الطريق للحكومات العربية -بقيادة مصر والأردن- لتبني التطبيع مع إسرائيل تحت مظلة أمريكية.

أما القيود على الحركة والحواجز ونقاط التفتيش والعوازل العسكرية التي تحيط بغزة حاليًا فقد ظهرت بعد أوسلو. بهذا المعنى، فالسجن المفتوح المتمثل في غزة اليوم هو نفسه من صنع عملية أوسلو: هناك خيط مباشر يربط مفاوضات أوسلو بحرب الإبادة التي نشهدها الآن. من الضروري تذكر هذا في ضوء النقاشات المستمرة حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الحرب. لقد تضمنت الاستراتيجية الإسرائيلية دومًا الاستخدام الدوري للعنف المتطرف مقترنًا بالوعود الزائفة بمفاوضات مدعومة دوليًا. هاتان الأداتان التوأمان جزء من نفس العملية، وتؤديان الغرض المتمثل في تعزيز استمرار تفتيت الشعب الفلسطيني ونهبه. وأي مفاوضات بعد الحرب تقودها الولايات المتحدة ستشهد بالتأكيد محاولات شبيهة لضمان استمرار سيطرة إسرائيل على أراضي وحيوات الفلسطينيين.

التفكير للمستقبل

المركزية الاستراتيجية للشرق الأوسط الغني بالنفط في القوة الأمريكية في العالم تفسر لماذا إسرائيل الآن هي أكبر متلقي بشكل تراكمي للمساعدات الأجنبية الأمريكية في العالم، رغم أنها تحتل الموقع الـ13 بين أغنى اقتصادات العالم لكل فرد (أعلى من المملكة المتحدة وألمانيا واليابان). ويفسر هذا أيضًا دعم النخب السياسية من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة (والمملكة المتحدة أيضًا) لإسرائيل. ففي عام 2021 -في ظل رئاسة ترامب وقبل الحرب الحالية- حصلت إسرائيل على تمويل عسكري أجنبي من الولايات المتحدة أكثر من كل البلاد الأخرى في العالم مجتمعة. وكما أوضحت الشهور الثمانية الأخيرة، لا يقتصر الدعم الأمريكي الأبعاد المادية والمالية فحسب حيث تقوم الولايات المتحدة بدور المصد النهائي للدفاع عن إسرائيل سياسيًا على الساحة العالمية.

كما رأينا، هذا التحالف الأمريكي مع إسرائيل علاقته بنهب الشعب الفلسطيني ليست علاقة عرضية وإنما هو متجذر بعمق فيه. فالطابع الاستعماري الاستيطاني لإسرائيل هو الذي منحها مثل هذا الدور الضخم في تعزيز قوة الولايات المتحدة في شتى أنحاء المنطقة. ولهذا يُعتبَر النضال الفلسطيني جزءً جوهريًا من تحفيز التغيير السياسي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وهي منطقة تعتبر الأعلى في العالم حاليًا من حيث الاستقطاب السياسي واللامساواة الاقتصادية والتأثر بالصراعات. وبالعكس، ولنفس السبب، يعتبر النضال من أجل فلسطين مرتبطًا بشكل جوهري بنجاحات (وإخفاقات) النضالات الاجتماعية التقدمية الأخرى في المنطقة.

المحور المركزي في هذه الديناميات الداخلية في المنطقة لا يزال هو العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج. في العقدين التاليين على اتفاقيات أوسلو، استمرت الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط في التركيز على إدماج إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا مع دول الخليج. ومن الخطوات الكبرى في اتجاه هذه العملية اتفاقيات أبراهام عام 2020 التي شهدت موافقة الإمارات العربية المتحدة والبحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لقد مهدت اتفاقيات أبراهام الطريق لاتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل وُقِّعت في 2022 والتي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل ودولة عربية. تجاوزت التجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 2.5 مليار دولار أمريكي في 2022 مرتفعةً من 150 مليون دولار أمريكي فقط في 2020. توصل السودان والمغرب أيضًا إلى اتفاقات شبيهة مع إسرائيل عززتها مغريات أمريكية كبيرة.

مع اتفاقات أبراهام، أصبح لخمس دول عربية الآن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. تضم الدول 40٪ تقريبًا من سكان العالم العربي٬ وتتضمن بعض القوى الاقتصادية والسياسية الأساسية بالمنطقة. لكن يبقى هناك سؤال جوهري: متى ستنضم المملكة العربية السعودية لهذا النادي؟ فرغم أنه من المستحيل أن تكون الإمارات والبحرين قد وافقتا على اتفاقيات أبراهام بدون رضا المملكة العربية السعودية، فالمملكة حتى الآن لم تطبع علاقاتها رسميًا مع إسرائيل برغم وجود الكثير من الاجتماعات والاتصالات غير الرسمية بين الدولتين على مدار السنوات الأخيرة.

في خضم الإبادة الجماعية الحالية، الهدف الأساسي لخطط الولايات المتحدة للحظة التالية على الحرب هو بلا شك اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ومن المرجح بشدة أن الحكومة السعودية ستوافق على مثل هذه النتيجة -ويحتمل أن تكون قد أشارت بهذا إلى إدارة بادين- بشرط أن تحصل على ترحيب ما من السلطة الوطنية في رام الله (ارتباطا ربما باعتراف دولي بدولة فلسطينية زائفة في أجزاء من الضفة الغربية). هناك معوقات كبيرة بوضوح أمام هذا السيناريو، منها استمرار رفض الفلسطينيين في غزة أن يخضعوا وكذلك مسألة كيفية إدارة غزة بعد نهاية الحرب. لكن الخطة الأمريكية الحالية المتعلقة بقيام قوة عربية متعددة الجنسيات بالسيطرة على القطاع تقودها بعض الدول الكبرى المطبعة (الإمارات ومصر والمغرب) ستكون على الأرجح مرتبطة بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل.

التقريب بين دول الخليج وإسرائيل مسألة تزداد أهميتها باستمرار للمصالح الأمريكية في المنطقة بالنظر إلى المنافسات الحادة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة على المستوى العالمي وخاصة مع الصين. ورغم أنه لا توجد "قوة عظمى" أخرى جاهزة للحلول محل الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، حدث انخفاض نسبي في التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة في المنطقة على مدار السنين الأخيرة. أحد المؤشرات على هذا هو تزايد أشكال الاعتماد المتبادل بين دول الخليج والصين/ شرق آسيا التي تتجاوز حاليًا تصدير الخام من الشرق الأوسط. في هذا السياق، وبالنظر للموقع القديم لإسرائيل في القوة الأمريكية، ستُساعد أي عملية تطبيع توجهها الولايات على إعادة توكيد الصدارة الأمريكية في المنطقة بما يفيدها أساسًا في التصدي للتأثير الصيني فيها.

لكن على الرغم من المناقشات المستمرة حول سيناريوهات ما بعد الحرب، السنوات الـ76 الأخيرة أوضحت مرارًا وتكرارًا أن محاولات التخلص بشكل دائم من الصمود والمقاومة الفلسطينيَّين ستفشل. ففلسطين الآن تحتل صدارة صحوة سياسية عالمية تتجاوز أي شيء شهدناه منذ ستينات القرن العشرين. وفي خضم هذا الوعي المتنامي بالظرف الفلسطيني، يجب أن يتجاوز تحليلنا المعارضة الحالية للوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة. فالنضال من أجل تحرير فلسطين يكمن في قلب أي تحدٍّ فعال للمصالح الإمبريالية في الشرق الأوسط، وحركاتنا تحتاج أن تجد لها جذورًا أعمق في هذه الديناميات الإقليمية الأوسع، خاصة الدور المحوري لممالك الخليج. إننا بحاجة أيضًا لأن نفهم بشكل أعمق انخراط الشرق الأوسط في تاريخ الرأسمالية القائمة على الوقود الأحفوري والنضالات المعاصرة من أجل العدالة المناخية. فمسألة فلسطين لا يمكن فصلها عن هذه الحقائق. بهذا المعنى، تمثل المعركة الاستثنائية من أجل البقاء التي يشنها الفلسطينيون اليوم في قطاع غزة طليعة طليعة النضال من أجل مستقبل الكوكب.