Ekosida, Imperialisme dan Pembebasan Palestina

Temas

Regiones

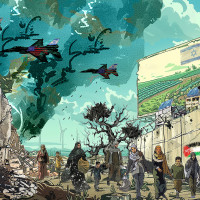

Kehancuran di Gaza bukan hanya genosida tetapi juga ekosida: penghancuran yang disengaja terhadap seluruh struktur sosial dan ekologi. Dari tanah yang terkontaminasi racun dan lahan pertanian yang hancur hingga sistem air yang runtuh dan laut yang dipenuhi limbah, serangan Israel menunjukkan bahwa kekerasan kolonial pemukim tidak dapat dipisahkan dari kerusakan lingkungan. Menghubungkan perjuangan Palestina dengan perjuangan global melawan kapitalisme fosil dan imperialisme, analisis ini berargumen bahwa keadilan iklim tidak mungkin tercapai tanpa pembebasan Palestina.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Orientalis lingkungan

Israel telah lama menggambarkan Palestina pra-1948 sebagai gurun yang kosong dan tandus—gambaran yang kontras dengan oase yang subur yang konon diciptakan oleh pendirian Negara Israel. Narasi lingkungan rasialis ini menggambarkan penduduk asli Palestina sebagai barbar ekologis yang tidak peduli, bahkan merusak, tanah tempat mereka tinggal selama ribuan tahun. Diskursus lingkungan ini bukanlah hal baru maupun unik dalam kolonialisme Israel. Dalam apa yang ia sebut sebagai ‘orientalisme lingkungan’, geografer Diana K. Davis mencatat bagaimana imajinasi Anglo-Eropa pada abad ke-19 sering menggambarkan lingkungan dunia Arab sebagai ‘telah rusak karena suatu alasan’, menyiratkan kebutuhan akan intervensi untuk meningkatkan, memulihkan, menormalkan, dan memperbaikinya.1

Ideologi Zionis tentang pembebasan tanah tercermin dalam narasi yang dibangun seputar proyek reboisasi yang dipimpin oleh Jewish National Fund (JNF), sebuah organisasi parastatal Israel. Melalui reboisasi, JNF berusaha menghapus sisa-sisa fisik dan simbolis dari 86 desa Palestina yang dihancurkan selama Nakba.2 Di bawah dalih konservasi, JNF memanfaatkan penanaman pohon sebagai alat untuk menyembunyikan realitas pengusiran massal kolonial, pembersihan etnis, penghancuran lingkungan, dan perampasan lahan, sambil menciptakan lanskap baru untuk menggantikan lanskap asli.

Ghada Sasa dengan cerdas mengurai praktik-praktik ekokolonial semacam itu, menggambarkannya sebagai kolonialisme hijau: penjarahan Israel atas gerakan lingkungan hidup untuk menghilangkan penduduk pribumi Palestina dan merebut sumber daya mereka. Ia menggambarkan bagaimana Israel menggunakan penetapan konservasi (taman nasional, hutan, dan kawasan lindung alam) untuk (1) membenarkan pengambilalihan lahan; (2) mencegah kembalinya pengungsi Palestina; (3) menghapus sejarah, Yahudisasi, dan Eropaisasi Palestina, menghapus identitas Palestina dan menekan perlawanan terhadap penindasan Israel; dan (4) menyamarkan citra apartheidnya.3

Penjarahan sumber daya Israel juga meluas hingga ke air Palestina. Tak lama setelah pendirian Israel pada tahun 1948, JNF mengeringkan Danau Hula dan rawa-rawa di sekitarnya di bagian utara Palestina yang bersejarah,4 dengan dalih bahwa hal ini diperlukan untuk memperluas lahan pertanian. Namun, proyek tersebut tidak hanya gagal memperluas lahan pertanian ‘produktif’ untuk pemukim Yahudi Eropa yang baru tiba, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, menghancurkan spesies tumbuhan dan hewan yang vital,5 serta secara serius menurunkan kualitas air yang mengalir ke Danau Galilea (Danau Tiberias), mengganggu aliran sungai Yordan di hilir.6 Pada periode yang sama, Mekorot—perusahaan air nasional Israel—mulai mengalihkan air dari Sungai Yordan ke pemukim dan kota-kota pesisir Israel serta pemukiman Yahudi di Gurun Naqab (Negev).7 Setelah pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, Israel memperkuat penjarahan air dari Sungai Yordan. Hari ini, Sungai Yordan—terutama bagian hilirnya—telah berubah menjadi aliran air kotor yang dipenuhi lumpur dan limbah.8

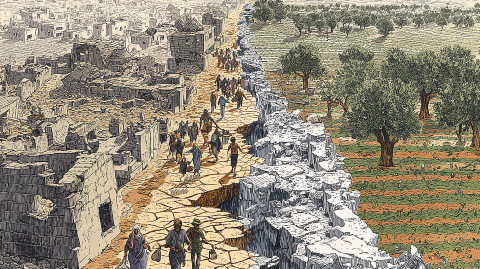

Serangan Israel terhadap lingkungan Palestina, baik melalui reboisasi maupun pengeringan sumber daya air, menunjukkan bagaimana sikap terhadap lingkungan tertanam dalam proyek kolonialisme pemukim yang lebih luas. Kolonialisme pemukim adalah bentuk dominasi yang secara brutal mengganggu hubungan manusia dengan lingkungannya dengan cara “secara strategis melemahkan kelangsungan hidup masyarakat pribumi di tanah tersebut”.9 Dilihat dari sudut pandang ini, kolonialisme pemukim adalah supremasi ekologi: hal ini menghapus kualitas hubungan yang penting bagi masyarakat pribumi, sambil memaksakan ekologi kolonial sebagai gantinya. Seperti yang dicatat oleh Kyle Whyte, “populasi pemukim berusaha menciptakan ekologi mereka sendiri dari ekologi masyarakat pribumi, yang seringkali memerlukan pemukim untuk membawa bahan tambahan dan makhluk hidup.”10 Dalam hal ini, Shourideh Molavi juga berargumen bahwa kekerasan kolonial adalah “kekerasan ekologis yang utama”, upaya untuk menggantikan satu ekosistem dengan yang lain. Eyal Weizman setuju, dengan menyatakan bahwa “lingkungan adalah salah satu cara di mana rasisme kolonial dilaksanakan, tanah dirampas, garis pengepungan diperkuat, dan kekerasan dipertahankan”.11 Weizman mengamati bahwa di Palestina: “Nakba juga memiliki dimensi lingkungan yang kurang dikenal, yaitu transformasi total lingkungan, cuaca, tanah, hilangnya iklim asli, vegetasi, dan juga langit. Nakba adalah proses perubahan iklim yang dipaksakan secara colonial”.12

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Krisis iklim di Palestina

Dalam konteks transformasi lingkungan Palestina oleh Israel, warga Palestina kini menghadapi krisis iklim global yang semakin parah. Pada akhir abad ini, curah hujan tahunan di Palestina diperkirakan akan berkurang hingga 30 persen dibandingkan dengan periode 1961–1990.13 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memprediksi bahwa suhu akan meningkat antara 2,2 dan 5,1°C, yang dapat menyebabkan perubahan iklim yang berpotensi katastrofik, termasuk peningkatan penggurunan.14 Pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Palestina, akan sangat terdampak. Musim tanam yang lebih pendek dan kebutuhan air yang meningkat akan menaikkan harga pangan, mengancam ketahanan pangan.

Kerentanan iklim Palestina harus dipahami dalam konteks brutal kolonialisme, pendudukan, apartheid, pengusiran, pengungsian, penindasan sistemik, dan genosida selama satu abad. Akibat sejarah ini, terdapat—dan akan terus ada—ketidakseimbangan yang mendalam dalam cara krisis iklim mempengaruhi Israel dibandingkan dengan cara krisis tersebut mempengaruhi Wilayah Palestina yang Diduduki (Occupied Palestinian Territories/OPT), seperti yang dijelaskan oleh Zena Agha.15 Oleh karena itu, sementara pendudukan Israel yang berkelanjutan mencegah Palestina mengakses sumber daya dan mengembangkan infrastruktur serta strategi adaptif, Israel merupakan salah satu negara paling sedikit rentan terhadap perubahan iklim di kawasan tersebut, dan salah satu yang paling siap untuk menangani perubahan iklim. Hal ini karena Israel telah merebut, menjarah, dan mengendalikan sebagian besar sumber daya Palestina, mulai dari tanah, air, hingga energi, mengembangkan teknologi yang dapat meredakan dampak perubahan iklim dengan memanfaatkan tenaga kerja Palestina dan dukungan aktif dari kekuatan imperialis. Singkatnya, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di Palestina dan Israel sangat terstratifikasi, terstruktur berdasarkan ras, agama, status hukum, serta hierarki kolonial pemukim. Hal ini sering disebut sebagai apartheid iklim atau ekologi.16

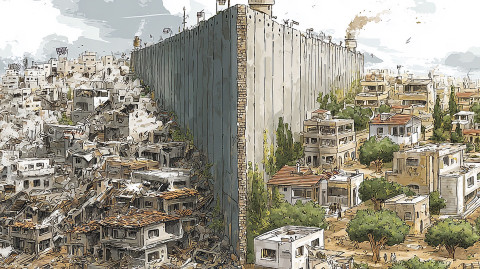

Dalam situasi ini, sungguh terlihat dengan sangat jelas masalah akses air. Berbeda dengan negara-negara tetangga, tidak ada krisis air antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Namun, krisis air kronis melanda warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza akibat supremasi Yahudi yang dipaksakan oleh pendudukan dan infrastruktur air yang bersifat apartheid. Sejak menduduki Tepi Barat pada tahun 1967, Israel telah memonopoli sumber air, sebuah kekuasaan yang diformalkan dalam Perjanjian Oslo II tahun 1995, yang memberikan Israel kendali atas sekitar 80 persen air di Tepi Barat. Sementara Israel mengembangkan teknologi airnya dan memperluas akses di sepanjang Garis Hijau, akses warga Palestina menurun akibat apartheid, pencurian tanah, dan pengusiran. Hal ini termasuk pengendalian Israel atas sumber air, kuota pasokan yang ketat bagi Palestina, penolakan pengembangan (seperti menggali sumur), dan penghancuran berulang infrastruktur air Palestina. Akibatnya, populasi Yahudi Israel antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania menikmati kemewahan desalinasi dan kelimpahan air, sementara Palestina menghadapi kekurangan kronis yang akan memburuk akibat perubahan iklim. Perbedaan ini sangat mencolok: penggunaan air per kapita harian Israel pada tahun 2020 mencapai 247 liter—lebih dari tiga kali lipat dari 82,4 liter yang tersedia bagi warga Palestina di Tepi Barat.17

Di Tepi Barat, 600.000 pemukim ilegal Israel menggunakan air enam kali lebih banyak daripada populasi Palestina yang berjumlah 3 juta orang. Selain itu, pemukiman ilegal Israel mengonsumsi hingga 700 liter per kapita per hari, termasuk untuk kemewahan seperti kolam renang dan taman, sementara beberapa komunitas Palestina—yang terputus dari jaringan air—bertahan dengan hanya 26 liter per orang, mendekati rata-rata di zona bencana dan jauh di bawah jumlah air yang cukup untuk kebutuhan pribadi dan domestik, yaitu antara 50 dan 100 liter air per orang per hari, seperti yang direkomendasikan oleh PBB dan WHO.18

Pada tahun 2015, hanya 50,9 persen rumah tangga di Tepi Barat yang memiliki akses air bersih setiap hari. Sementara itu, pada tahun 2020, B'Tselem memperkirakan bahwa hanya 36 persen warga Palestina di Tepi Barat yang memiliki akses air bersih yang andal sepanjang tahun, dengan 47 persen di antaranya hanya menerima air kurang dari 10 hari per bulan.

Di Gaza, situasinya jauh lebih buruk. Bahkan sebelum genosida saat ini, hanya 30 persen rumah tangga yang memiliki akses air bersih setiap hari, angka yang turun drastis selama serangan Israel.19 Israel tidak hanya menghalangi masuknya air bersih yang cukup ke Gaza, tetapi juga mencegah pembangunan atau perbaikan infrastruktur dengan melarang bahan-bahan esensial. Akibatnya sangat parah: sebelum genosida, 90–95 persen air di Gaza tidak aman untuk diminum atau irigasi.20 Air terkontaminasi menyebabkan lebih dari 26 persen penyakit yang dilaporkan dan menjadi penyebab utama kematian anak, bertanggung jawab atas lebih dari 12 persen kematian anak di wilayah tersebut.21 Pada Februari 2025, saat kekerasan genosida terus berlanjut dan kelaparan semakin parah, Oxfam memperkirakan bahwa jumlah air yang tersedia di Gaza adalah 5,7 liter per orang per hari.

Dalam konteks akses air yang terbatas ini, dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas air akan berdampak mematikan, terutama di Gaza.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

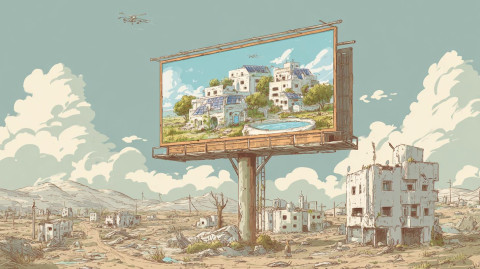

Eco-normalization dan greenwashing di era energi terbarukan

Dalam konteks krisis air, lingkungan, dan iklim yang semakin parah yang dihadapi oleh rakyat Palestina, Israel memposisikan dirinya sebagai pelopor teknologi hijau, desalinasi, dan proyek energi terbarukan di Palestina yang diduduki dan di luar wilayah tersebut. Israel memanfaatkan citra hijaunya untuk membenarkan kebijakan kolonialnya dan pengusiran paksa, menyamarkan rezim kolonial pemukim dan apartheidnya, serta menyembunyikan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina dengan berpura-pura sebagai negara hijau dan maju di Timur Tengah yang kering dan terbelakang. Citra ini diperkuat oleh Perjanjian Abraham yang ditandatangani Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Sudan pada 2020, serta melalui kesepakatan untuk bersama-sama melaksanakan proyek lingkungan terkait energi terbarukan, agribisnis, dan air. Ini merupakan bentuk eco-normalization: penggunaan ‘environmentalism’ untuk menyamarkan dan menormalisasi penindasan Israel dan ketidakadilan lingkungan yang dihasilkannya di kawasan Arab dan di luarnya.22

Normalisasi antara Maroko dan Israel pada Desember 2020 terjadi melalui kesepakatan antara dua kekuatan pendudukan, yang difasilitasi oleh sponsor imperial mereka (AS di bawah Trump), di mana Israel dan AS juga mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Sejak itu, investasi dan kesepakatan Israel di Maroko meningkat, terutama di sektor agribisnis dan energi terbarukan.

Pada 8 November 2022, selama COP27 di Sharm El Sheikh, Yordania dan Israel menandatangani MoU yang difasilitasi oleh UAE untuk melanjutkan studi kelayakan atas dua proyek terintegrasi—Prosperity Blue dan Prosperity Green—yang bersama-sama membentuk Proyek Prosperity. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Yordania akan membeli 200 juta meter kubik air setiap tahun dari stasiun desalinasi Israel di pesisir Mediterania (Prosperity Blue). Stasiun tersebut akan didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 600 megawatt (MW) di Yordania (Prosperity Green), yang akan dibangun oleh Masdar, perusahaan energi terbarukan milik negara UAE. Retorika mulia di balik Prosperity Blue menyembunyikan penjarahan air Palestina dan Arab oleh Israel selama puluhan tahun (seperti yang dijelaskan sebelumnya), dan membantu Israel menghindari tanggung jawab atas kelangkaan air regional sambil memposisikan diri sebagai penjaga lingkungan dan kekuatan air. Mekorot, pemain utama dalam desalinasi air di Israel, memposisikan dirinya sebagai pemimpin global—berkat narasi greenwashing Israel. Keuntungan yang dihasilkannya membiayai operasinya sendiri dan praktik apartheid air Israel terhadap Palestina.

Pada Agustus 2022, Yordania bergabung dengan Maroko, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Oman dalam menandatangani nota kesepahaman (MoU) lain dengan dua perusahaan energi Israel—Enlight Green Energy (ENLT) dan NewMed Energy—untuk melaksanakan proyek energi terbarukan di seluruh kawasan, termasuk tenaga surya, angin, dan penyimpanan energi. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat citra Israel sebagai pusat inovasi energi terbarukan, tetapi juga memungkinkannya untuk memperdalam proyek kolonial pemukimannya dan memperluas pengaruh geopolitiknya di seluruh kawasan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan Israel ke dalam lingkaran energi dan ekonomi kawasan Arab dari posisi dominasi—menciptakan ketergantungan baru yang memperkuat agenda normalisasi dan menempatkan Israel sebagai mitra yang tak tergantikan. Seiring dengan memburuknya krisis ekologi dan iklim, negara-negara yang bergantung pada energi, air, atau teknologi Israel mungkin mulai melihat perjuangan Palestina sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan memastikan akses mereka sendiri.

Keterlibatan perusahaan-perusahaan Teluk seperti Saudi ACWA Power dan Emirati Masdar dalam proyek-proyek kolonial ini menunjuk pada fitur struktural kunci di kawasan Arab. Alih-alih melihat kawasan ini sebagai kesatuan yang homogen, penting untuk mengenali hierarki dan ketidaksetaraan internalnya. Teluk berfungsi sebagai kekuatan semi-periferal—atau bahkan sub-imperialis. Bukan hanya jauh lebih kaya daripada tetangganya, tetapi juga ikut serta dalam menangkap dan mengalihkan nilai surplus di tingkat regional, mempertahankan dinamika inti-periferal dalam ekstraksi, marginalisasi, dan akumulasi melalui pengambilalihan.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Perang lingkungan dan ekosida di Gaza

Kejahatan mengerikan yang saat ini dilakukan Israel di Gaza, baik terhadap penduduknya maupun lingkungannya, merupakan eskalasi dari perang berkepanjangan yang telah dijelaskan oleh Shourideh C. Molavi dalam bukunya Environmental Warfare in Gaza. Menolak pandangan bahwa lingkungan hanyalah latar belakang pasif dalam konflik, Molavi menunjukkan bagaimana praktik kolonial pemukim Israel memanfaatkan unsur-unsur lingkungan sebagai alat aktif dalam perang militer di dan sekitar Jalur Gaza.23 Dalam perang ini, penghancuran kawasan permukiman Gaza dan perusakan ruang pertaniannya berjalan beriringan.

Kekerasan ekologis Israel di Gaza mengambil bentuk pembersihan lahan, pemberlakuan pembatasan budidaya bagi petani Palestina—termasuk batasan jenis tanaman dan ketinggian—serta hampir menghilangkan kebun zaitun dan jeruk tradisional di wilayah tersebut. Bahkan di luar serangan berkala dan pembantaian Israel, buldoser Israel secara rutin menyeberang ke Gaza untuk mencabut tanaman dan menghancurkan rumah kaca. Dengan cara ini, seperti yang didokumentasikan oleh Forensic Architecture, Israel secara konsisten memperluas zona larangan militernya, atau ‘zona penyangga’, di sepanjang perbatasan timur Gaza.

Sejak 2014, proses ini telah melibatkan perang kimia. Israel secara rutin mengerahkan pesawat penyemprot pestisida yang menyemprotkan herbisida beracun yang membunuh tanaman di lahan pertanian Palestina ratusan meter di dalam Gaza.24 Antara 2014 dan 2018, Kementerian Pertanian Palestina memperkirakan bahwa penyemprotan herbisida dari udara telah merusak lebih dari 13 kilometer persegi lahan pertanian di Gaza.25 Dampak kimia ini tidak terbatas pada tanaman: Al-Mezan, sebuah NGO hak asasi manusia Palestina, telah memperingatkan bahwa ternak yang mengonsumsi tanaman yang terpapar bahan kimia dapat membahayakan manusia melalui rantai makanan.26

Bahkan sebelum dimulainya genosida saat ini, praktik-praktik tersebut telah menghancurkan luas lahan pertanian yang subur, merampas mata pencaharian petani Gaza, dan memberikan militer Israel visibilitas yang lebih baik untuk penargetan jarak jauh dan serangan mematikan.27 Akibatnya, berbeda dengan hamparan ladang irigasi yang luas (stroberi, melon, rempah-rempah, dan kubis) di pemukiman Israel yang berbatasan dengan Gaza, tanah Palestina di Gaza tampak gersang—tidak mati karena alam, melainkan karena dirancang demikian. Alih-alih ‘membuat gurun berbunga’, para penjajah terlibat dalam proses penggurunan (desertification), mengubah lahan pertanian yang subur dan aktif menjadi area kering dan terbakar yang dibersihkan dari vegetasi.

Serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi dalam konteks rekonfigurasi brutal dan kolonial terhadap lanskap biopolitik Gaza (dan Palestina historis secara lebih luas). Sejak itu, kejahatan Israel di Gaza telah memasuki ranah ekosida. Skala kerusakan di Gaza belum sepenuhnya didokumentasikan, dan statistik dengan cepat menjadi usang seiring Israel terus melakukan genosida. Bagaimanapun, beberapa fakta dapat disajikan di sini.

Seperti yang ditunjukkan oleh kelompok riset berbasis di London, Forensic Architecture, yang bekerja dengan citra satelit, sejak Oktober 2023 pasukan Israel telah melakukan penargetan sistematis terhadap kebun buah dan rumah kaca dalam tindakan ekosida yang disengaja, yang memperparah kelaparan katastropik yang sedang berlangsung di Gaza dan merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam merampas sumber daya kelangsungan hidup bagi warga Palestina.28 Hingga Maret 2024, sekitar 40 persen lahan di Gaza yang sebelumnya digunakan untuk produksi pangan telah hancur, sementara hampir sepertiga rumah kaca di Gaza telah diratakan, dengan tingkat kerusakan mencapai 90 persen di bagian utara Gaza dan sekitar 40 persen di sekitar kota selatan Khan Younis.29 Selain itu, analisis citra satelit yang disediakan kepada Guardian pada Maret 2024 menunjukkan bahwa hampir setengah dari tutupan pohon dan lahan pertanian di Gaza telah hancur pada saat itu, termasuk akibat penggunaan fosfor putih yang ilegal. Seperti yang dijelaskan dalam artikel Guardian, kebun zaitun dan lahan pertanian telah berubah menjadi tanah padat; amunisi dan racun telah mencemari tanah dan air tanah; dan udara tercemar oleh asap dan partikel halus.30 Sangat mungkin bahwa situasi telah memburuk secara dramatis dalam 14 bulan sejak laporan-laporan ini ditulis.

Salah satu unsur paling mematikan dalam ekosida Israel di Gaza adalah penghancuran pasokan air di wilayah tersebut. Bahkan sebelum terjadinya genosida, sekitar 95 persen sumber air dari akuifer tunggal Gaza telah terkontaminasi dan tidak layak untuk diminum atau irigasi. Hal ini disebabkan oleh blokade yang tidak manusiawi dan serangan berkala, yang menghambat pembangunan dan perbaikan instalasi air serta pusat desalinasi. Sejak Oktober 2023, telah terjadi kerusakan total dan penghancuran fasilitas dan infrastruktur air di Gaza, yang mengakibatkan ambruknya pasokan air minum dan pengelolaan limbah. Hal ini menyebabkan tingkat dehidrasi dan penyakit yang tinggi (seperti tifus).

Selain kerusakan langsung akibat serangan militer, kekurangan bahan bakar telah memaksa penduduk Gaza untuk menebang pohon untuk dibakar sebagai bahan bakar memasak atau pemanasan, menambah kerugian pohon yang masif yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, bahkan tanah yang tersisa terancam akibat pemboman dan pembongkaran oleh Israel. Menurut Program Lingkungan PBB (UN Environment Programme/UNEP), pemboman intensif di kawasan pemukiman mencemari tanah dan air tanah dalam jangka panjang, baik melalui munisi itu sendiri maupun melalui bangunan yang runtuh yang melepaskan bahan berbahaya (seperti asbes, bahan kimia industri, dan bahan bakar) ke udara, tanah, dan air tanah sekitarnya.31 Per Juli 2024, UNEP memperkirakan bahwa pemboman telah meninggalkan 40 juta ton puing dan bahan berbahaya, dengan sebagian besar puing tersebut mengandung sisa-sisa tubuh manusia. Membersihkan Gaza dari puing-puing perang ini akan memakan waktu 15 tahun dan dapat menghabiskan lebih dari $600 juta.32

Ekosida Israel meluas hingga ke laut Gaza, yang dipenuhi limbah dan sampah. Ketika Israel menghentikan pasokan bahan bakar ke Gaza setelah 7 Oktober, pemadaman listrik yang terjadi mengakibatkan limbah tidak dapat dipompa ke instalasi pengolahan, sehingga 100.000 meter kubik limbah per hari mengalir ke Laut Mediterania. Bersama dengan penghancuran infrastruktur kesehatan, serangan terhadap rumah sakit dan tenaga medis, serta pembatasan ketat terhadap masuknya pasokan medis, hal ini telah menciptakan “badai sempurna” untuk wabah penyakit menular seperti kolera, serta kembalinya penyakit yang pernah diberantas dan dapat dicegah dengan vaksin, seperti polio.33

Secara keseluruhan, kerusakan yang dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya telah membuat banyak pengamat dan ahli mengatakan bahwa serangan Israel terhadap ekosistem Gaza telah membuat wilayah tersebut tidak layak huni.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Palestina vs. imperialisme dan kapitalisme fosil global yang dipimpin Amerika Serikat

Pada KTT Iklim COP28 yang diadakan di Dubai pada Desember 2023, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan: “Genosida dan tindakan barbar yang dilancarkan terhadap rakyat Palestina adalah apa yang menanti mereka yang melarikan diri dari Selatan akibat Krisis Iklim… Apa yang kita lihat di Gaza adalah latihan untuk masa depan.”34 Seperti yang dijelaskan oleh pernyataan Petro, genosida di Gaza adalah peringatan akan apa yang akan terjadi jika kita tidak bersatu dan melawan. Kekaisaran dan kelas penguasa siap mengorbankan jutaan orang—baik kulit hitam, coklat, maupun putih dari kelas pekerja—untuk mempertahankan akumulasi modal dan dominasi. Penolakan mereka untuk berkomitmen pada aksi iklim di COP29 di Baku, sambil terus mendanai genosida di Gaza, menunjukkan hal ini, begitu pula dengan apartheid vaksin yang terlihat selama pandemi COVID-19.

Gaza juga menyingkap bagaimana perang dan kompleks militer-industri mendorong krisis iklim. Faktanya, Angkatan Darat Amerika Serikat adalah penyumbang emisi terbesar di dunia.35 Dalam perang genosida di Gaza, dalam dua bulan saja, emisi Israel melampaui output karbon tahunan lebih dari 20 negara paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia—sebagian besar berasal dari emisi terkait penerbangan kargo militer AS dan produksi senjata.36 Amerika Serikat tidak hanya memfasilitasi genosida; tetapi juga secara aktif berkontribusi pada ekosida di Palestina. Namun, hubungan ini lebih dalam. Perjuangan untuk pembebasan Palestina tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kapitalisme fosil dan imperialisme AS. Palestina terletak di jantung Timur Tengah, yang tetap menjadi pusat ekonomi kapitalis global, tidak hanya melalui perdagangan dan keuangan tetapi juga sebagai inti dari sistem bahan bakar fosil dunia, yang memproduksi sekitar 35 persen minyak global.37 Sementara itu, Israel berusaha menjadi pusat energi regional, terutama melalui ladang gas Mediterania seperti Tamar dan Leviathan, yang mana memberikan lisensi eksplorasi gas baru hanya beberapa minggu setelah perang genosida di Gaza.

Dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah, beserta pengaruhnya terhadap kapitalisme fosil global, didasarkan pada dua pilar: Israel dan monarki Teluk. Israel—yang dijuluki oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Alexander Haig sebagai “kapal induk Amerika terbesar di dunia yang tidak bisa tenggelam”—merupakan tiang penopang kekaisaran, membantu mengendalikan sumber daya bahan bakar fosil, memimpin dalam pengawasan dan senjata, serta mengintegrasikan negaranya di kawasan melalui sektor-sektor seperti agribisnis, energi, dan desalinasi. Untuk memperkuat dominasi mereka, AS dan sekutunya secara aktif bekerja untuk menormalisasi peran Israel di kawasan. Proses ini dimulai dengan Perjanjian Camp David (1978) dan Perjanjian Perdamaian Yordania-Israel (1994), diikuti oleh Perjanjian Abraham pada 2020 dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebelum 7 Oktober, normalisasi Saudi-Israel hampir terwujud di bawah perlindungan AS, dalam kesepakatan yang akan menghapus perjuangan Palestina. Aksi perlawanan Palestina telah menggagalkan rencana tersebut.

Semua ini menunjukkan bahwa pembebasan Palestina bukan sekadar masalah moral atau hak asasi manusia: ini adalah konfrontasi langsung dengan imperialisme AS dan kapitalisme fosil. Oleh karena itu, pembebasan Palestina harus menjadi inti dari perjuangan keadilan lingkungan dan iklim global. Hal ini termasuk menentang normalisasi Israel dan mendukung gerakan boikot, penarikan investasi, dan sanksi (boycott, divestment and sanctions/BDS), termasuk dalam kaitannya dengan teknologi hijau dan energi terbarukan. Tidak ada keadilan iklim tanpa membongkar koloni pemukim Zionis Israel dan menggulingkan rezim reaksioner Teluk. Palestina berada di garis depan global melawan kolonialisme, imperialisme, kapitalisme fosil, dan supremasi kulit putih. Itulah mengapa gerakan keadilan iklim, kelompok anti-rasisme, dan pengorganisir anti-imperialis harus mendukung perjuangan Palestina—dan mempertahankan hak Palestina untuk melawan dengan segala cara yang diperlukan.

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby

Perlawanan dan eco-sumud

Meskipun menghadapi bencana yang tak henti-hentinya dan melanda di mana-mana, rakyat Palestina terus berjuang dan menginspirasi kita setiap hari dengan sumud (keteguhan hati) mereka. Kata ini memiliki makna yang beragam. Manal Shqair mendefinisikannya sebagai pola praktik sehari-hari dalam perlawanan dan adaptasi terhadap kesulitan hidup di bawah pemerintahan kolonial pemukim Israel,38 sementara juga merujuk pada keteguhan rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka dan mempertahankan identitas serta budayanya di hadapan penyingkiran yang dilakukan Israel dan narasi yang menggambarkan pemukim Yahudi sebagai satu-satunya penghuni yang sah.39

Memperdalam pemahaman kita tentang keteguhan Palestina, Shqair memperkenalkan konsep eco-sumud, yang merujuk pada tindakan keteguhan sehari-hari Palestina yang melibatkan cara-cara yang berakar pada lingkungan untuk mempertahankan hubungan yang mendalam dengan tanah. Konsep ini mencakup pengetahuan asli, nilai-nilai budaya, dan praktik sehari-hari yang digunakan Palestina untuk menentang gangguan kekerasan terhadap ikatan mereka dengan tanah. Eco-sumud didasarkan pada pemahaman bahwa respons yang layak terhadap krisis ekologi dan iklim hanyalah yang mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri—suatu hasil yang memerlukan penghentian pendudukan dan rezim apartheid serta pembubaran Israel sebagai koloni pemukim. Praktik eco-sumud tertanam dalam keyakinan akan kemungkinan mengalahkan kolonialisme pemukim Israel dan menegaskan keinginan yang tak tergoyahkan dari rakyat yang dijajah untuk membentuk nasib mereka sendiri.

Perlawanan heroik Palestina, yang diwujudkan melalui eco-sumud dan ikatan yang mendalam dengan tanah air, menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan progresif di seluruh dunia yang berjuang untuk keadilan di tengah bencana-bencana yang saling tumpang tindih. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menutup bab ini selain mengutip kata-kata Andreas Malm, seorang eco-Marxist, yang menggambarkan perbandingan yang mengharukan antara perlawanan Palestina dan gerakan iklim:

“Apa yang dapat dipelajari oleh gerakan iklim dari perlawanan Palestina? Bahwa bahkan ketika bencana telah terjadi – merata, tak terhindarkan, dan tak kenal ampun – kami tetap melawan. Bahkan ketika sudah terlambat, ketika segalanya telah hilang, ketika tanah telah hancur, kami bangkit dari puing-puing dan melawan balik. Kami tidak mundur; kami tidak putus asa; kami tidak menyerah karena Palestina tidak mati. Palestina tidak akan pernah dikalahkan. Pasukan yang kuat kalah jika tidak menang, tetapi pasukan perlawanan yang lemah menang jika tidak kalah. Saya berharap perang yang sedang berlangsung di Gaza akan berakhir dengan perlawanan yang utuh, dan itu akan menjadi kemenangan. Kelanjutan perlawanan Palestina itu sendiri akan menjadi kemenangan karena – kami akan terus berjuang, tidak peduli bencana apa pun yang kalian timpakan pada kami. Ini adalah sumber inspirasi bagi gerakan iklim. Dalam hal ini, Palestina tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Mereka berjuang untuk kemanusiaan secara keseluruhan – untuk gagasan kemanusiaan yang menentang bencana, dalam bentuk apa pun, dan terus berjuang meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih superior di sisi lain. Saya pikir ada berbagai alasan untuk bersolidaritas dengan perlawanan Palestina demi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga demi kepentingan kami sendiri."40

Tugas yang ada di hadapan kita sangat menantang, tetapi seperti yang pernah ditekankan oleh Fanon, kita harus, dari kegelapan relatif, menemukan misi kita, menunaikannya, dan tidak mengkhianatinya.41

Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan para penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan atau posisi TNI.

Palestine Liberation series

View series

-

El contexto de Palestina Israel, los Estados del Golfo y el poder de los Estados Unidos en Oriente Medio

Fecha de publicación:

-

Actitudes y solidaridad de África con Palestina De la década de 1940 al genocidio de Israel en Gaza

Fecha de publicación:

-

Al fallarle a la revolución sudanesa, le fallamos a Palestina Lecciones de los vínculos entre Sudán y Palestina en materia de política, medios de comunicación y organización

Fecha de publicación:

-

Fantasías de sostenibilidad/realidades genocidas Palestina contra un mundo de apartheid ecológico

Fecha de publicación:

-

Vietnam, Aljazair, Palestina Mewariskan obor perjuangan anti-kolonial

Fecha de publicación:

-

Del antiimperialismo internacional a los guerreros diente de león La solidaridad de China con Palestina de 1950 a 2024

Fecha de publicación:

-

El circo de la complicidad académica Un espectáculo tragicómico de evasión en el escenario mundial del genocidio

Fecha de publicación:

-

India, Israel y Palestina Las nuevas ecuaciones exigen nuevas solidaridades

Fecha de publicación: -

Ekosida, Imperialisme dan Pembebasan Palestina

Fecha de publicación: